近年は日本各地で地震が頻発しており、「今住んでいる家の耐震性が心配」という声も増えています。

実際に、自宅の構造や築年数によって地震への強さには大きな違いが出るため、正しい知識を持って見直すことが大切です。

この記事では、「築年数」と「構造」の両面から耐震性をチェックする方法を解説している他、自分でできるセルフチェックのポイントもまとめています。

いつ来てもおかしくない大地震に備えて、まずは“今の住まい”を見直してみましょう。

築年数別に見る耐震基準の違い

日本では、大きな地震が発生するたびに建築基準法の見直しが行われてきました。

築年数によって適用される基準が異なるため、まずは自宅が「いつ建てられたのか」を確認することが第一歩です。

旧耐震基準とは?1981年以前の建物が抱えるリスク

1981年5月以前に建てられた建物は「旧耐震基準」に基づいています。

旧耐震基準では震度5程度の揺れに耐えられる設計が基準となっており、震度6以上の大地震については想定がされていませんでした。

そのため、現在のように大規模地震が頻発している状況では倒壊リスクが高いと言われています。

旧耐震基準で建てられた住宅が特に注意すべきポイントは以下の通りです。

- 耐力壁の量や配置が不足している可能性がある

- 鉄筋の入り方や基礎の深さが不十分な場合がある

- リフォーム済みであっても、耐震補強がされているとは限らない

1981年以降の「新耐震基準」でも安心できない理由

1981年6月以降は「新耐震基準」が導入され、震度6強〜7の地震でも倒壊しない設計が義務付けられました。

ただし、建物がこの基準を満たしていても、劣化や施工不良があると本来の性能を発揮できないこともあります。

新耐震基準で建てられた住宅が見直しておくべきポイントは以下の通りです。

- 築40年に近づく物件は経年劣化のチェックが必要

- 外壁や屋根材のずれ・ヒビなども耐震性に影響する可能性がある

2000年の建築基準法改正がカギ

2000年6月には、主に木造住宅の構造・耐震性を向上させることを目的として以下の基準が強化されました。

- 地盤に応じた基礎設計

- 柱頭・柱脚・筋交いなどの接合方法

- 耐力壁のバランス計算と配置

そのため、現代に必要な耐震性能が備わっているかどうかを見極めるうえでは、「2000年以降に建てられた住宅であるかどうか」が大きなポイントの1つになります。

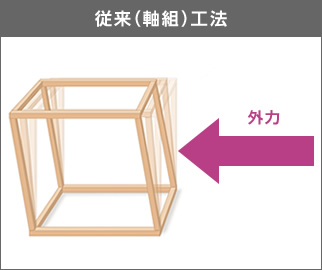

構造別の耐震性比較

耐震性は築年数だけでなく、「どの構造で建てられているか」という点も大きく関わってきます。

続いて、それぞれの構造ごとの耐震傾向をチェックしていきましょう。

木造住宅は危ない?実は構造より“施工の質”が重要

木造住宅は「地震に弱い」と思われがちですが、実際には施工の質によって耐震性が大きく変わります。

例えば金物の使い方や筋交いの配置、また基礎の設計など、細部の施工精度が住宅の強さを左右するのです。

近年では、木造であっても耐震等級2〜3をクリアする住宅が多数あるため、設計と施工がしっかりしていれば安心できる選択肢だと言えるでしょう。

また木造は構造自体が軽いため、地震エネルギーを逃がしやすいという特性もあります。

RC造(鉄筋コンクリート造)は強いが重い?

鉄筋コンクリート造(RC造)は構造的に非常に頑丈で、耐震性の高さが特徴です。

特に壁式構造の場合、建物全体の剛性が高く、大きな地震にも耐えやすいとされています。

一方で、RC造は構造が重いため、地盤との相性や基礎の強度には注意が必要です。

地震のエネルギーをしっかり受け止められる反面、揺れに対する“反発”が大きくなる傾向もあります。

プレハブ・ツーバイフォーなどの特殊工法住宅の耐震傾向は?

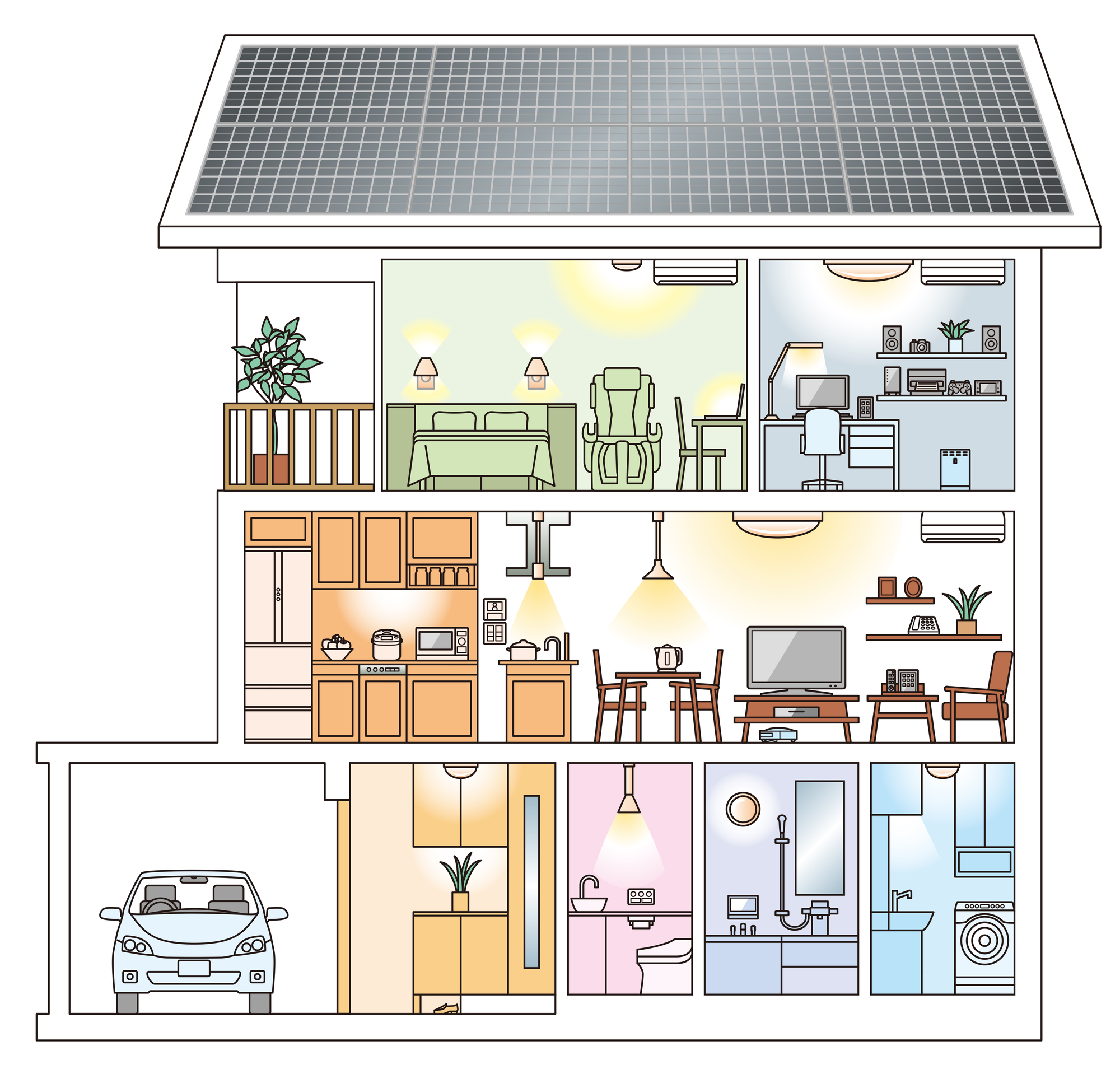

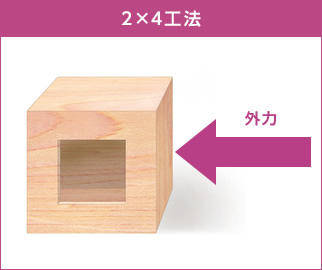

プレハブ工法やツーバイフォー(2×4)工法といった特殊工法の住宅も、耐震性において注目されています。

これらは床・壁・屋根が一体となって箱型構造を形成することで、建物全体で揺れを受け止める仕組みになっており、揺れを分散できるのが特徴です。

また工場生産による品質の安定性もあり、耐震等級が高い住宅も多く見られます。

ただし、間取りや設計の自由度が制限されるケースもあるため、選ぶ際は構造確認をしっかり行う必要があるでしょう。

耐震性能40%アップ!「4.3倍ツーバイフォー」とは

東新住建が採用している「4.3倍ツーバイフォー工法」は、壁量を4.3倍にすることで一般的なツーバイフォー工法と比べて1.4倍以上の耐力アップを実現した独自の工法です。

地震の揺れを壁・天井・床の6面で受け止めることで建物へのダメージを抑える構造となっており、安心・安全を重視する方に選ばれています。

引用:https://www.toshinjyuken.co.jp/particular/safety/tatemono.html

【関連】

自宅でできる耐震性セルフチェックリスト

ここからは、自宅でできる耐震性のセルフチェックリストを紹介していきます。

簡単なチェックだけでも、自宅の状態や潜在的なリスクを把握することができるので、以下のようなポイントを参考にセルフチェックを行ってみましょう。

壁にヒビ・建具のズレはない?目視でできる“初期警告”の見つけ方

- 壁や天井に斜めの亀裂が入っていないか

- 扉や窓の開閉動作がぎこちない・滑らかでないなどの変化がないか

- クロスの浮きや変色といった劣化が見られないか

これらは耐震性の低下や、建物にゆがみが生じている可能性などを示すポイントとなります。

基礎の状態をチェック!コンクリートの剥がれ・鉄筋の露出は要注意

- 外周の基礎部分にヒビや欠けがないか

- 鉄筋がむき出しになっていないか

- 地面との間に隙間ができていないか

基礎は建物を支える最も重要な部分であるため、劣化が見られる場合は早急な対応が必要です。

行政の無料診断や耐震改修補助制度を活用する方法

多くの自治体では、一定の築年数を経た住宅を対象に「耐震診断」や「改修工事」の補助制度を設けています。

例えば名古屋市の場合、以下の条件に当てはまる木造住宅に対して工事費の助成を行っています。

- 名古屋市木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満の住宅(段階的改修の場合は0.7未満の住宅)

- 名古屋市内にある昭和56年5月31日以前に着工された、2階建て以下の住宅(戸建て、長屋、共同住宅)

- 住宅以外の用途に使用している面積が延べ面積の2分の1未満の住宅

- 適法で適切に納税されている住宅

また補助対象工事の種類と補助金の限度額は以下の通りです。

| 改修工事区分 | 一般世帯 | 非課税世帯 |

| 一般改修 | 最大115万円 (長屋・共同住宅にあっては1住戸あたり最大100万円) | 最大165万円 (長屋・共同住宅にあっては1住戸あたり最大150万円) |

| 段階的改修 1段階目 | 最大45万円(1住戸当たり) | 最大70万円(1住戸当たり) |

| 段階的改修 2段階目 | 最大55万円(1住戸当たり) | 最大80万円(1住戸当たり) |

これらを活用すれば、費用負担を抑えながら自宅の安全性を高めることができます。

記事まとめ

大きな地震はいつ起きるか分かりませんが、今住んでいる家の状態を把握して必要な対策を講じることで、その被害を最小限に抑えることが可能です。

- 築年数と耐震基準の違いを把握する

- 構造ごとの特性を理解し、施工状態をチェックする

- 自分でできるチェック+行政支援を活用する

まずは住まいの現状を見つめ直すことから始めてみましょう。

【関連】