日本は世界有数の地震大国です。2025年春にも各地で揺れが相次ぎ、「自分の家は本当に安全なのか」と不安に感じた方も多いのではないでしょうか。

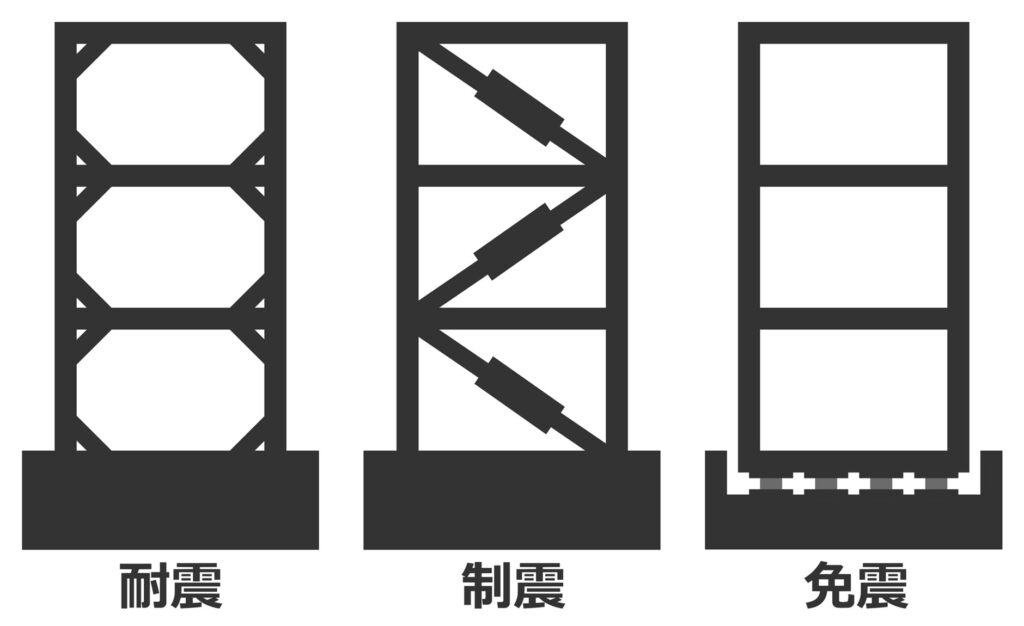

この記事では、耐震・制震・免震の違いと特徴、またそれぞれの構造がどのように地震に対応しているのかを比較しながら解説していきます。

住宅購入や賃貸契約の際に確認すべきポイントもまとめているので、住まいの地震対策を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。

「耐震・制震・免震」それぞれの違いとは?

地震対策を考える際にまず知っておきたいのが、「耐震」「制震」「免震」という3つの構造の違いです。

それぞれの特徴と仕組みを把握しておくことで、住宅の強さを見極めやすくなります。

耐震構造とは|柱や壁で“耐える”基本の考え方

耐震構造は、地震の揺れに“耐える”ための構造です。

壁に筋交いを入れたり、接合部を金具で補強したりすることで、建物全体を強くするような設計になっています。

新耐震基準が施行された1981年以降は多くの住宅にこの構造が取り入れられ、現在では最も基本的な構造として一戸建て住宅やマンション、オフィスビルなどに採用されています。

- 耐震構造の特徴は以下の通りです。

- 揺れを直接受け止める構造

- 建物自体がしっかりしていれば倒壊を防げる

- 他の構造と比べてコストが抑えやすい

制震構造とは|揺れを“吸収”してダメージを和らげる仕組み

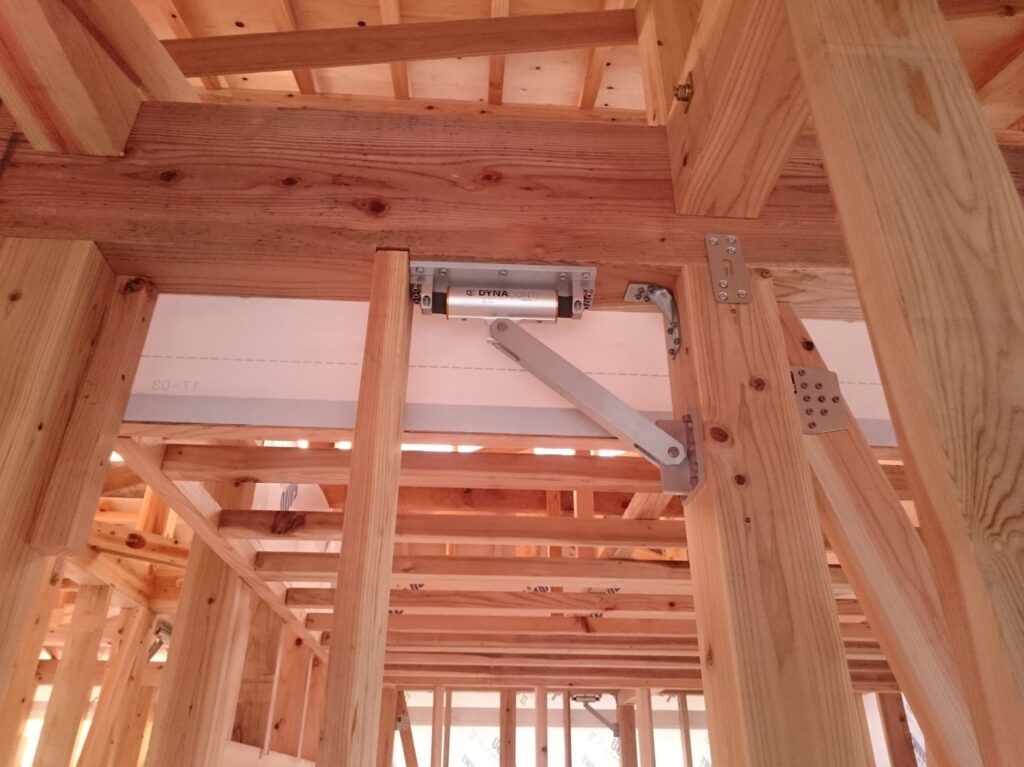

制震構造は、建物の中にダンパーなどの装置を組み込み、揺れのエネルギーを“吸収”する構造です。

建物が揺れても、内部の制震装置がショックを緩和してくれるため、倒壊などが起こりにくくなります。

制振ダンパー

制震構造の特徴は以下の通りです。

- 揺れによる変形や損傷を抑える

- 余震が多い地震でも効果的

- 中高層マンションや戸建ての一部でも導入が進んでいる

免震構造とは|建物ごと“揺れから切り離す”最新技術

免震構造は、建物と地盤の間に免震装置(ダンパーやアイソレータなど)を入れることで、地震の力を受け流して建物の揺れを少なくする構造です。

地震の揺れそのものを“遮断”するようなイメージで、大きな地震でも建物があまり揺れない点が特徴です。

免震構造の特徴をまとめると以下のようになります。

- 揺れを大幅に軽減できる

- 家具の転倒やガラスの破損が起きにくい

- コストや敷地条件によって導入のハードルがある

コスト・効果・導入のしやすさを比較

以下は耐震・制震・免震の違いをまとめた表です。

| 耐震 | 制震 | 免震 | |

| 揺れの感じやすさ | 感じやすい | 軽減される | ほとんど感じない |

| 余震への強さ | やや弱い | 強い | やや強い |

| コスト | 比較的安い | 中程度 | 高い |

| 戸建への導入難易度 | 低い | やや高い | 高い |

| 向いている人 | 費用を抑えたい | 安心感を高めたい | 最高レベルの対策を求める |

それぞれの構造は、コストや性能、導入のしやすさに違いがあります。

住まい選びの際は、耐震・制震・免震の違いを知り、自信のライフスタイルや予算に合った構造を選べるようにしましょう。

【関連】

購入前に確認すべき耐震性能

住宅を購入する際は、安全性の確保という観点から以下の3つのポイントをチェックしておくことが大切です。

まず確認したい「耐震等級」とは?数字で見る強さの目安

耐震等級とは、「住宅性能表示制度」において建物の耐震性を1〜3のランクで示したものです。

- 等級1:建築基準法と同レベル(震度6強〜7で倒壊しない)

- 等級2:等級1の1.25倍の耐震性能(災害時の避難所として指定される学校や病院で必須レベル)

- 等級3:等級1の1.5倍(救護・復興の拠点となる警察署や消防署で採用されるレベル)

等級1の建物は、現在のように大規模な地震が頻発している状況では適さないと言えるため、これから住宅を購入する場合は耐震等級2以上を1つの目安にすると良いでしょう。

1981年・2000年の法改正をチェック|築年数と基準の関係

建築基準法は1950年に制定された後、1981年・2000年に大きな改正が行われています。

- 1981年5月以前:旧耐震基準(震度5程度を想定)

- 1981年6月以降:新耐震基準(震度6強〜7でも倒壊しない)

- 2000年以降:主に木造住宅の耐震性向上を目的とした基準(地盤調査や耐力壁の配置などを強化)

このように、建築された年月によって耐震基準が異なるため、新築ではなく中古の物件を購入する場合は、築年数と合わせて耐震診断や補強工事の有無などを確認することが重要です。

賃貸でも選べる“地震に強い建物”の条件

マイホームを購入する場合だけでなく、賃貸住宅を探す場合においても耐震への意識は不可欠です。

ここからは、賃貸物件の構造の違いと耐震基準の確認方法を解説していきます。

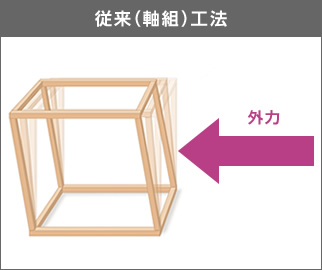

構造の違いを知ろう|木造・S造・RC造で強さは変わる?

賃貸物件の場合、建物の構造によって地震への耐性に差があります。

ここでは、代表的な構造である木造・S造・RC造のメリット・デメリットを比較してみましょう。

| メリット | デメリット | |

| 木造(W造) | 重量が軽いため、建築費用を抑えながら高い耐震性を実現できる | 構造部材の腐朽などで新築時の耐震性能を維持できない可能性がある |

| 鉄骨造(S造) | 品質が安定しており、比較的短い工期で耐震性のある建物を建築できる | 取り扱いが少ないため建築費用が高額になる傾向がある |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 耐震性や気密性・断熱性が高いため快適な住環境をつくりやすい | 建物自体が重くなるため、基礎や地盤の補強が必要でコストがかかる |

このように、構造によって耐震性やコストなどに違いが出るため、賃貸物件を契約する際は安心感と予算のバランスを意識しながら選んでいくことが大切です。

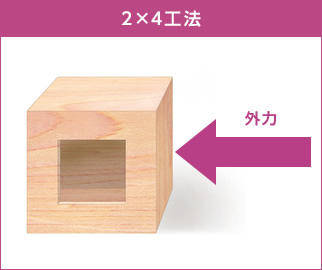

耐震性に優れた独自工法「4.3倍ツーバイフォー」

賃貸住宅の中には、耐震性に優れた独自の工法を採用している物件もあります。

東新住建では、一般的なツーバイフォー工法と比べて耐震性能が約40%アップとなる「4.3倍ツーバイフォー工法」を導入しています。

地震の揺れを壁・天井・床の6面で受け止めることで建物へのダメージを抑える構造となっており、安心・安全を重視する方にとって有力な選択肢のひとつです。

引用:https://www.toshinjyuken.co.jp/particular/safety/tatemono.html

【関連】

「何階に住むか」も重要!地震に強い階数・間取りとは

高層階は揺れを大きく感じやすいため、家具の転倒に加え、浴槽や水槽の水が波打ってこぼれる「スロッシング現象」などの二次被害が発生するリスクが高まります。

一方、低層階かつ構造がしっかりしている物件は、揺れのダメージを最小限に抑えられる傾向にあります。

また間取りについては、以下のポイントで物件を比較してみると良いでしょう。

- 構造:上下階の構造・間取りが近いと負荷が均等に分散される

- 部屋の形:正方形に近いほど耐震性が高い

- 部屋の数:部屋数が多く、それぞれの広さの差が少ない方が地震の揺れを分散しやすい

- 窓の配置:窓が大きい・数が多いと壁の強度が落ちる

新耐震基準を満たすか確認する方法

賃貸物件であっても、築年数や構造の表示を確認することは可能です。

契約を行う前に、以下のポイントをしっかりとチェックしておきましょう。

- 築年数が1981年6月以降であるかどうかを確認

- 管理会社や大家さんに「耐震診断の有無」「補強工事の履歴」などを質問しておく

- 内見時にパンフレットや物件概要で「新耐震基準適合」の表記があるかどうかをチェック

よくある質問(FAQ)

Q.耐震・制震・免震の違いとは何ですか?

- 耐震:柱や壁で揺れに“耐える”基本的な構造

- 制震:建物内の装置で揺れを“吸収”し、損傷を和らげる

- 免震:建物を地面から“切り離す”ことで揺れ自体を伝えにくくする

このように、耐震・制震・免震はそれぞれ揺れへのアプローチ方法に違いがあります。

Q.一戸建てにはどの構造がおすすめですか?

予算や敷地条件にもよりますが、コストと性能のバランスが良い耐震+制震の組み合わせが一般的です。

免震構造は高コストかつ施工条件が限られるため、公共施設や高層ビル向けとされることが多い構造です。

Q.「耐震等級」と「免震・制震構造」はどう関係していますか?

耐震等級は「建物自体の強さ」を表す指標であり、制震や免震装置の有無とは別物です。

ただし、制震・免震構造を併用することで、より実践的な地震対策になると言えます。

記事まとめ

地震は避けられない災害だからこそ、「どんな住まいを選ぶか」が自分と家族を守る最初の一歩になります。

- 耐震・制震・免震の違いを理解し、自分に合った構造を選ぶ

- 耐震等級や築年数で建物の安全性を見極める

- 賃貸でも構造や立地、建築時期を確認して選ぶことで地震対策が可能

基本的なポイントを押さえるだけでも、「地震に強い家」を選ぶときの精度が上がります。

安心・安全な住まい選びのヒントとして、ぜひ参考にしてください。

【関連】