将来の資産形成や安定した家賃収入を目的に、賃貸経営を始める方が増えています。

しかし、初めての不動産投資では「自己資金はいくら必要なのか」「空室が出たらどうすればいいのか」といった疑問・不安から、なかなか一歩を踏み出せずにいるという方も少なくないでしょう。

賃貸経営は長期的に安定した収益を得られる可能性がある一方で、空室や家賃滞納といったリスク・トラブルと向き合う必要もあり、成功するには正しい知識と入念な準備が欠かせません。

この記事では、投資初心者の方からよく寄せられる質問をQ&A形式でわかりやすく解説しているので、賃貸経営への疑問・不安を抱えている方はぜひ参考にしてみてください。

第1章 賃貸経営の基礎知識

賃貸経営とはどんな投資ですか?

賃貸経営とは、マンションやアパート、一戸建てなどの物件を所有し、入居者に貸し出すことで家賃収入を得る不動産投資の一形態です。

株式や投資信託と異なり、安定的な現金収入(インカムゲイン)を得られるのが大きな特徴です。

また長期的に運営することで、将来の年金代わりや資産形成などにも役立ちます。

不動産投資と何が違うのですか?

「不動産投資」という言葉は、土地や建物を購入し、売却益(キャピタルゲイン)や家賃収入(インカムゲイン)を得る投資全般を指します。

その中で「賃貸経営」は、物件を保有して家賃収入を安定的に得ることに重点を置いた投資方法です。

売却益を狙う不動産投資と比べて、長期保有と安定収入が目的になるケースが多いというのが大きな特徴です。

どんな人に向いていますか?

基本的には、安定した収入があり金融機関から融資を受けられる方であれば誰でも始められます。

ただし、物件購入にはまとまった資金やローン返済計画が必要であり、安易に始めるとリスクが大きくなります。

特に初心者の方は、物件選びや資金計画の段階から専門家に相談し、無理のない経営プランを立てることが重要です。

第2章 お金のこと(資金・ローン・利回り)

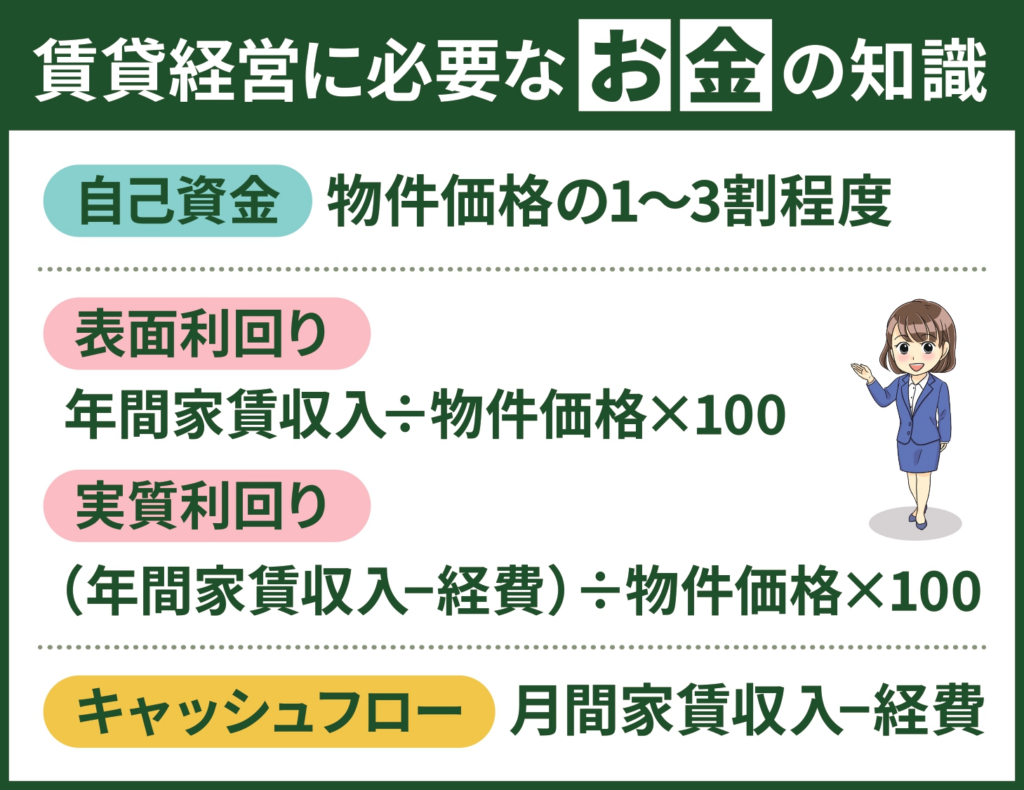

自己資金はどれくらい必要ですか?

物件価格や金融機関の融資条件によっても異なりますが、一般的には物件価格の1~3割程度の自己資金を用意するケースが多いでしょう。

たとえば5,000万円の物件なら、500万~1,500万円程度を自己資金として準備するイメージです。

諸費用(登記費用、仲介手数料、火災保険料など)も自己資金で支払う必要があるため、余裕を持った資金計画が重要となります。

銀行ローンは住宅ローンとどう違いますか?

賃貸経営では、自宅を購入する際に利用する「住宅ローン」ではなく、「アパートローン」などの投資用ローンを利用することになります。

投資用ローンは住宅ローンと比較して金利設定がやや高めであることが多いものの、家賃収入を返済に充てる仕組みのため、返済期間を長期に設定できる点が特徴です。

なお投資用ローンの審査では、勤務先や年収に加えて物件の収益性(利回りや立地条件)も重視されます。

「利回り」とは?どこまで参考にすればいいですか?

利回りとは、物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるかを示す指標です。

- 表面利回り:年間家賃収入 ÷ 物件価格 × 100

- 実質利回り: (年間家賃収入 - 経費) ÷ 物件価格 × 100

不動産には定価はありません。同じ物件も二つとありません。物件価格が1000万の物件と1億円の物件、どちらが高いでしょうか?値段だけなら1億円の方が高いですが、そこから生み出される収益がそれぞれ20万円(利回り2%)と、1000万円(利回り10%)なら、1億円の方が圧倒的に「割安」になります。

利回りを使えば、複数の物件を収益性で簡単に比較できるので、「物件を大雑把にスクリーニング」するときに便利な指標です。

どんな物件を購入するのかを利回りである程度絞り込みますが、一つ一つの物件についてはさらに丁寧に収益性などを見ていく必要があります。

キャッシュフローはどう計算しますか?

キャッシュフローとは、家賃収入からローン返済や経費を差し引いた「手元に残る現金」のことです。

例えば月の家賃収入が30万円、ローン返済と経費の合計が25万円の場合、手元に残る5万円がキャッシュフローとなります。

たとえ利回りが高くても、キャッシュフローが赤字になるようであれば賃貸経営は成り立ちません。

投資前にしっかりと収支シミュレーションを行い、長期的に黒字を維持できるかどうかを確認しましょう。

第3章 物件選びと運営の始め方

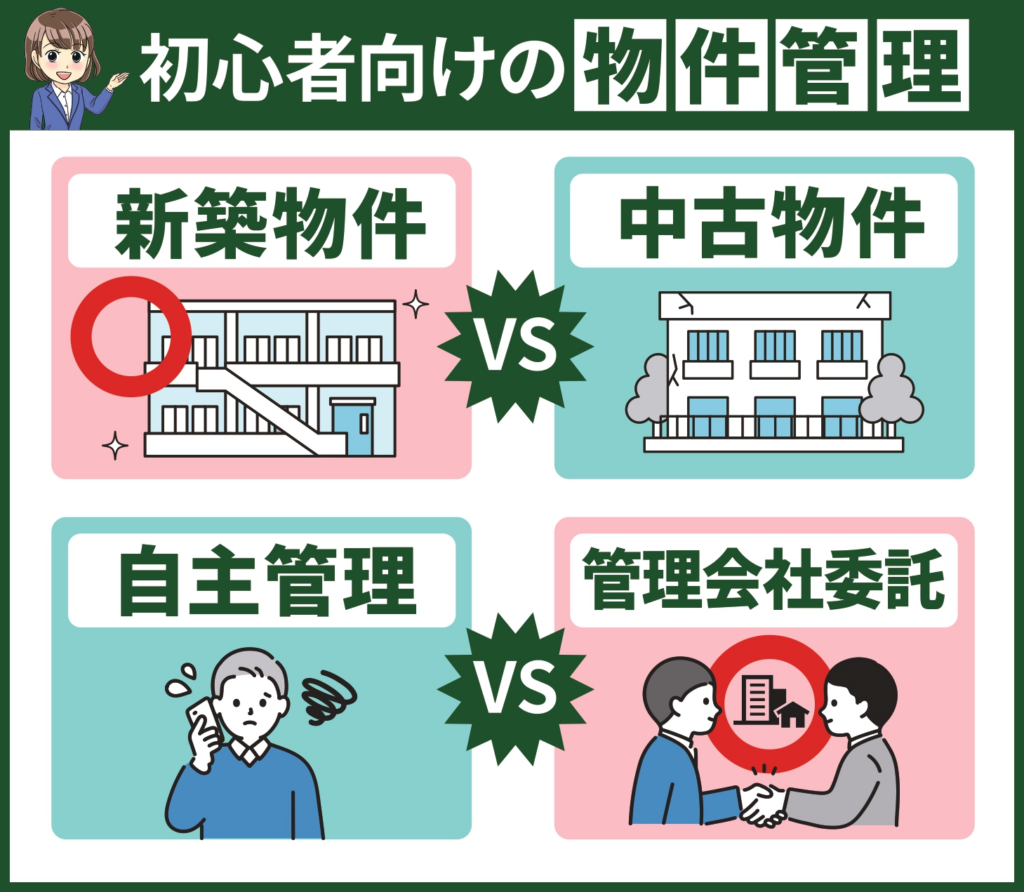

新築と中古、どちらが良いですか?

新築と中古はそれぞれ異なる魅力を持つ物件ですが、初心者の方であれば新築物件から始めるのがおすすめです。

初期費用はある程度かかるものの、修繕リスクが少なく入居者募集も行いやすいため、初心者の方でも安定した収益を確保しやすいというのが理由です。

なお中古物件は新築よりも価格を抑えられるケースが多く、利回りが高くなりやすいという特徴があります。

ただし築年数が古い場合は修繕費や空室リスクが高まるため、立地条件や管理状態をしっかり確認することが重要です。

自主管理と管理会社委託、どちらがおすすめですか?

自主管理は管理費用を抑えられる一方で、入居者募集やトラブル対応をすべて自分で行う必要があります。

そのため初心者の方や兼業の方の場合は、管理会社へ委託する方法がおすすめです。

管理会社に委託すれば入居者募集、契約更新、家賃回収、トラブル対応などを一括して行ってくれるため、時間や手間を大幅に削減することができます。

管理会社に任せると費用はいくらかかりますか?

一般的には、家賃収入の3〜5%程度が管理委託料の目安です。

例えば月10万円の家賃収入がある場合、管理費用は3,000〜5,000円ほどになります。

管理会社を探す際は、費用だけでなくどこまでの業務を任せられるか(入居者募集、退去立ち合い、修繕手配など)を確認して選ぶことが大切です。

【関連記事】

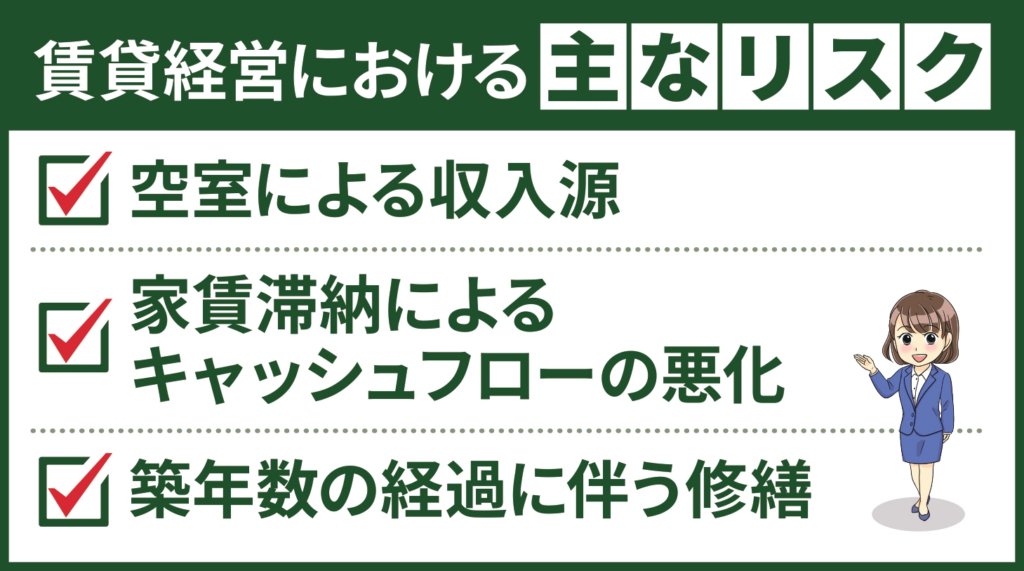

第4章 賃貸経営におけるリスクと対策

空室が続いたらどうすればいいですか?

空室は賃貸経営で最も大きなリスクのひとつです。

空室リスクに効果的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。

- 立地や設備の魅力を高める(インターネット無料、オートロックなど)

- 周辺の家賃相場を調査して価格設定を見直す

- 入居者募集を積極的に行う(複数の仲介会社に依頼する、写真を充実させる)

また購入前の段階で「需要のあるエリアかどうか」を見極めることが、長期的な空室リスクを回避するポイントです。

家賃滞納が発生したら?

入居者の家賃滞納はキャッシュフローに直接的な影響を与える要因であり、早急に対応する必要があります。

管理会社に委託している場合は督促や回収を代行してもらえるため、比較的スムーズに解決できるでしょう。

また家賃保証会社を利用しておけば、滞納時でも一定額の家賃収入を確保することができます。

初めて賃貸経営を行う場合は、必ず保証会社の利用を検討するようにしましょう。

修繕費やリフォーム費用はどのくらい見込むべきですか?

エアコンや給湯器などの設備は10年前後で交換が必要になると言われています。

そのため毎月の家賃収入の5~10%程度を積み立て、突発的な出費にも対応できるようにしておくことが大切です。

また入居者が退去する際には原状回復工事なども発生するため、事前にこうした修繕費用の目安をシミュレーションに組み込んでおくようにしましょう。

不動産投資をする場合には、自分の手持ち資金を全て物件購入に入れるのではなく、ある程度余裕を持った資金計画を立てることが重要です。

サブリース契約は安心ですか?注意点は?

サブリース契約(管理会社が一括借上げする方式)は「空室でも一定額の家賃が保証される」というメリットがあります。

しかし契約内容によっては「保証賃料の減額」や「途中解約」などが発生する場合もあるため注意が必要です。

長期的に安定収入を得たい方は、契約前に「家賃保証の条件」「更新時の見直し条項」をしっかり確認することが大切です。

【関連記事】

第5章 税金と法律の基本

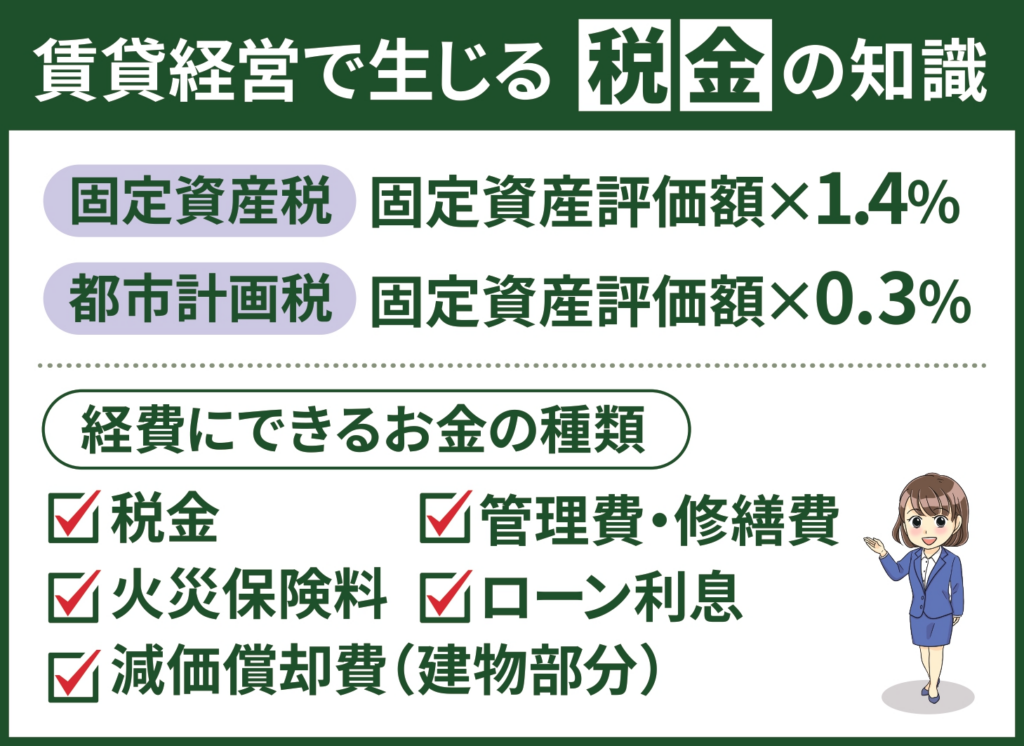

固定資産税や都市計画税はどのくらいかかりますか?

物件を所有すると、毎年「固定資産税」と「都市計画税」がかかります。

固定資産税は固定資産評価額の1.4%が基本、都市計画税は最大0.3%です。

評価額は物件や土地の条件によって異なるため、購入前に不動産会社や市区町村で確認しておきましょう。

賃貸経営で使える経費には何がありますか?

賃貸経営では、以下のような支出を「経費」として計上することができます。

- 管理費や修繕費

- 固定資産税や都市計画税

- 火災保険料

- ローン利息部分

- 減価償却費(建物部分)

これらを経費に計上することで、課税対象となる所得(家賃収入)を減らすことが可能です。

青色申告にすると何が有利ですか?

青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除を受けられます(条件あり)。

さらに、家族への給与を経費として計上できるなど、節税効果が高まるのが特徴です。

不動産所得が一定額を超える場合は、青色申告を検討することをおすすめします。

相続対策としての賃貸経営は有効ですか?

賃貸物件は現金と比べて相続税評価額が下がるため、相続税対策として活用されることがあります。

ただし相続人が賃貸経営を引き継ぐ場合には、管理や修繕の負担が発生するため、節税効果だけで判断せず、家族の意向や将来の運営体制も踏まえて検討することが大切です。

【関連記事】

補足Q&A:長期的な視点も大切に

賃貸経営はいつまで続けるべきですか?

賃貸経営は基本的に長期保有が前提であり、安定した家賃収入を得ることが主な目的です。

とはいえ、生活設計や相続のタイミング、また物件の老朽化などを理由として、将来的には保有物件の売却を検討するケースも出てくるでしょう。

賃貸物件は入居者がいる状態でも「オーナーチェンジ」として売却できる場合があるため、長期運営を意識しつつ出口戦略を頭の片隅に置いておくと安心です。

売却するときはどうすればいいですか?

賃貸物件の場合、自宅の売却とは異なり「収益物件」として市場で取引されることになります。

そのため、賃貸中であっても入居者ごと売却できるのが特徴です。

売却時には家賃収入や入居率が査定に影響するため、普段から安定した経営を維持しておくことが高値売却につながります。

将来は建て替えやリノベーションも必要ですか?

築年数が経過すると修繕やリフォームだけでは対応が難しくなる場合があります。

こうした際には入居ニーズに合わせて大規模なリノベーションや建て替えを検討することも、長期的な経営戦略のひとつです。

物件の状態や地域の需要を見極めながら、将来のプランを考えておくと安心です。

まとめ

- 初心者がまず押さえるべきは「資金計画」「物件選び」「リスク対応」

- 賃貸経営は安定収入につながる一方で、管理や税金など幅広い知識が必要

- 長期的な運営を前提にしつつ、将来の売却やリノベーションといった出口戦略も意識しておくと安心

正しい知識と準備をもって取り組めば、将来にわたって安定した資産形成を行えるのが賃貸経営の魅力です。

まずは小さな一歩から始め、信頼できるパートナーと共に着実な運営を進めていきましょう。

【関連記事】