不動産投資は、物件を買わないことには始められません。では、実際に物件を案内されたときに、どんなことを確認すればいいのでしょうか?

本記事では、押さえておくべきチェックポイントを、「物理的な面」「立地」「収益性」「法的・行政的側面」の4つの観点から詳しく解説します。

1. 物理的なチェックポイント

不動産物件の本質は「形ある資産」であり、建物自体の状態は投資判断に直結します。

ここでは、物理的な面から確認すべきポイントを詳しく見ていきます。

1-1. 建物の構造と耐久性

建物の構造は、耐久性や将来の修繕計画に大きく影響します。

鉄筋コンクリート(RC造)や鉄骨造、木造など、構造材によって耐用年数や補修の頻度は異なります。

例えば、RC造は耐火性や耐久性が高く、融資審査においても評価されやすい反面、建築費用が高額になる傾向があります。一方、木造や在来軸組工法の場合、築年数によっては耐震性や耐久性に課題がある可能性があります。

そして、なんといっても、建物の構造は融資の年数に大きく関係します。収支計画に与える影響も大きいので、必ず確認しましょう。

1-2. 築年数と大規模修繕の履歴・計画

築年数は物件の状態を示す指標のひとつですが、同時に大規模修繕の履歴や計画状況も重要な判断材料です。長期間にわたり適切な修繕が行われている物件は、将来的なトラブルリスクが低く、資産価値の維持にもつながります。

反対に、修繕履歴が不明確な物件や、計画が不十分な場合は、購入後に予想外の出費が発生する可能性があるため、購入前に詳細な書類の確認が必要です。

また、再建築不可物件の場合は、どの程度の期間で大規模修繕が実施されるのかを事前に把握しておくことで、将来のキャッシュフロー計画をより正確に立てることができるでしょう。

1-3. 設備の状態と更新時期

建物内部の設備、たとえば給排水管や電気設備、エレベーターなどのインフラは、利用者の安全性と快適性を左右するばかりではなく、メンテナンスコストにも大きな影響を与えます。

しかし、これらの設備は現地での確認が難しい場合も多く、専門知識を持たない素人では判断が難しい点もあります。

特に大規模な物件の場合、インスペクターなどの専門家に依頼して、設備の現状や今後の更新計画について意見を聞くことが有効です。

設備の老朽化が進んでいると、修繕費用が嵩むだけでなく、入居者の満足度にも影響するため、細かいチェックが欠かせません。

1-4. 室内の状態

中古物件の場合、すでに居住者がいるため、実際に室内を確認できる機会が無いことが普通です。もし確認できる場合には、各ユニットの壁、床、天井、水回りの状態をチェックしましょう。

湿気によるカビの発生や、水漏れ、断熱材の劣化など、入居者が快適に暮らすための基本条件が満たされているかどうかなど。少しでも怪しいと思ったら、専門家とともに確認することが重要です。

1-5. 共用部分の管理状態

集合住宅やマンションの場合、エントランス、廊下、駐車場、ゴミ置き場などの共用部分の管理状態は、物件全体の印象を左右します。共用部分がきちんと管理されている物件は、入居者の安全や快適性にも直結しており、管理組合や管理会社の実績もチェックポイントとなります。

これらのエリアは外部からも確認できるため、実際に足を運んで清掃状況や設備の状態を観察することが重要です。共用部分が雑然としている場合、その背後に住民間のトラブルや管理不良が潜んでいる可能性もあるため、投資判断の際には特に注意を払う必要があります。

1-6. 耐震性能と省エネ性能

日本は地震大国であるため、耐震性能は物件選びにおいて必須のチェック項目です。

新耐震基準に適合しているかどうかは、融資の条件にも直結する重要なポイントです。旧耐震基準の物件はよほどのことがない限り避けましょう。

また、省エネ性能に関しては、住宅ローンの減税制度などに影響を及ぼすこともあります。断熱性や設備の効率性が高い物件は、ランニングコストを抑える効果があり、入居者の満足度向上にも寄与します。

投資目的の場合、直接的な減税効果は限定的かもしれませんが、長期的な経費削減を考慮すれば、省エネ性能の高さは魅力的な要素となります。

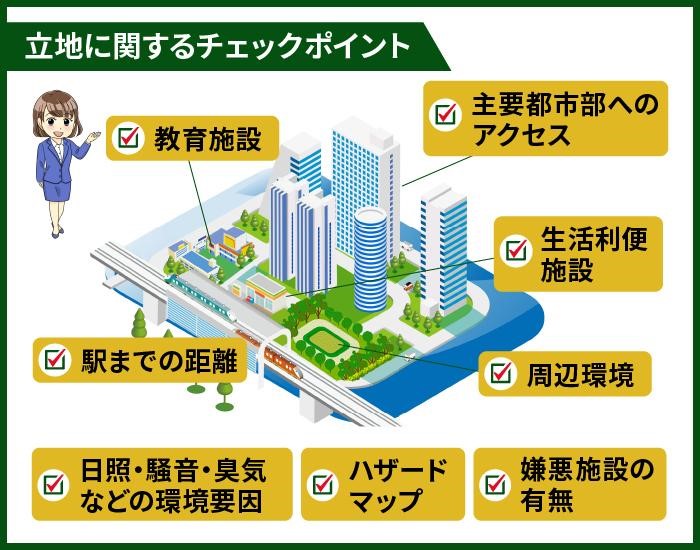

2. 立地に関するチェックポイント

物件の物理的状態と同様に、立地は投資の成功に大きく影響する要素です。

ここでは、物件選びにおいて注目すべき立地条件や周辺環境のチェックポイントを解説します。

2-1. 最寄り駅からの距離と利便性

不動産投資の成功には、入居者の確保が不可欠です。

そのため、最寄り駅からの距離や、徒歩でのアクセスのしやすさは大きなポイントです。実際に物件を見に行く際は、自分の足で駅周辺を歩いて、周辺の環境やアクセス状況を確認しましょう。

駅近であれば、通勤や買い物などの日常生活が便利になり、入居希望者にとっても魅力的な物件となります。また、不動産仲介業者が説明する「駅からの距離」も、実際に歩いて確かめることで、本当の利便性を把握することができます。

2-2. 主要都市部へのアクセス時間

都市部へのアクセスは、物件の需要に直結します。

通勤や通学、ビジネスの拠点への移動がスムーズかどうかは、家賃設定にも影響します。そのためインターネットの乗り換え案内や路線図を用いて、主要都市部までの所要時間を具体的に調査することが必要です。

アクセス時間が短いほど、若い社会人やファミリー層など幅広い層からの需要が見込め、長期的な安定収入が期待できます。

2-3. 生活利便施設の充実度

物件周辺にスーパー、コンビニ、病院、ドラッグストアなどの生活施設が充実しているかどうかは、入居者にとって大きな魅力となります。現地に出向き、徒歩圏内にどのような店舗が存在するか、また営業時間や利用環境についても確認することが大切です。

特に、ファミリー層をターゲットにする場合、子育て支援施設や公園なども評価対象となり、地域全体の住みやすさを判断する材料となります。

2-4. 教育施設の有無と質

ファミリー向けの物件の場合、近隣の学校や幼稚園の存在、そしてその教育環境の質は重要なポイントです。子供を持つ世帯にとって、安心して通わせられる学校が近くにあるかどうかは、物件の競争力を左右します。

地域の教育環境については、自治体のホームページや地域情報誌、口コミなどを活用して情報収集を行い、客観的な評価を下すことが望ましいでしょう。

2-5. 周辺環境の安全性と静けさ

物件の周辺環境が安全で静かであることは、入居者の生活満足度を大きく左右します。現地確認は、昼間だけでなく、夜間や週末など複数の時間帯に行うことが推奨されます。

これにより、地域にどのような住民が多く住んでいるのか、夜間の治安や騒音の問題なども把握することができます。安定した住環境は、長期的な賃貸需要の確保に直結するため、入念な調査が必要です。

2-6. 日照・騒音・臭気などの環境要因

物件自体がいくら良好でも、周辺の環境が悪ければ入居者の満足度は下がります。

例えば、隣接する工場や繁華街、交通量の多い道路に面している場合、日照不足や騒音、悪臭などの問題が発生する可能性があります。

現地を実際に歩いてみることで、これらの環境要因を把握し、必要であれば防音対策や断熱改修などの費用を考慮に入れた上で、投資判断を行いましょう。

2-7. ハザードマップでの確認

近年、自然災害に対する意識の高まりから、洪水、土砂災害、地震リスクの把握は必須となっています。

自治体が公開しているハザードマップを活用し、物件周辺のリスクを確認することで、万が一の災害時に備えた適切な保険や対策の検討が可能です。

特に融資審査の際にも、リスクが低い地域と評価されることは、借入条件に好影響を与えるため、重要なチェック項目です。

2-8. 嫌悪施設の有無

地域によっては、風俗店、パチンコ店、墓地など、入居者にとって好ましくない施設が近隣に存在する場合があります。

こうした施設が近くにあると、物件の価値や賃貸需要に悪影響を及ぼす可能性があるため、地図や現地確認で嫌悪施設の有無をしっかりと把握することが必要です。

特に、将来的に物件の再販売を検討する場合、周辺環境の印象は資産価値の維持にも関わる重要な要素となります。

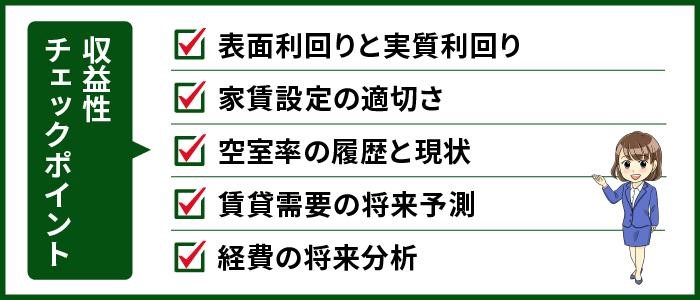

3. 収益性のチェックポイント

投資用不動産においては、物件自体の状態や立地だけでなく、収益性を十分に検討することが最も重要です。

ここでは、収入面や経費、そして将来の需要予測に関する具体的なチェックポイントを解説します。

3-1. 表面利回りと実質利回りの計算方法

収益性の評価にあたっては、まず表面利回りと実質利回りの違いを理解することが大切です。表面利回りは、家賃収入を物件購入価格で割った数値で、物件の稼働状態を大まかに示す指標です。

一方、実質利回りは、そこから管理費、修繕費、固定資産税などの諸経費を差し引いた後の純収入を基に算出されるため、より現実的な収益性を示します。

これらの数値を正確に把握し、周辺相場との比較を行うことで、投資判断の基準とすることができます。

3-2. 家賃設定の適正さ

物件の家賃設定は、収益性に直結する重要な要素です。

新築物件や空室物件の場合、オーナーの希望が反映され、実際の市場相場よりも高めに設定されているケースがあります。

実際に現地の家賃相場や周辺物件の賃料と照らし合わせ、適正な家賃設定となっているかどうかを慎重に判断しましょう。ネットで検索すればすぐに分かります。誰でも確認できることを一つ一つ潰していくことが重要です。

3-3. 空室率の履歴と現状

物件の安定した収益を見込むためには、過去から現在までの空室率の推移を把握することが欠かせません。

レントロールと呼ばれる、各ユニットの入居状況が記載された書類を入手し、空室率が常に低水準に保たれているか、または季節的・経済的要因による変動がないかどうかを確認しましょう。

3-4. 賃貸需要の将来予測

今後の人口動態や企業の進出状況、地域の再開発計画など、賃貸需要に影響を与える要因は多岐にわたります。統計データや将来計画は、自治体のホームページで簡単に確認できます。

こうしたデータは、将来的な空室リスクの低減や資産価値の向上につながるため、投資判断の大きな材料となります。

3-5. 経費の詳細分析

物件運営にかかる各種経費、例えば管理費、修繕積立金、固定資産税などは、実質利回りに大きな影響を与えるため、詳細に分析する必要があります。売主から経費明細書が提出されることもあります。

チェックする場合には、おもに他の物件との比較検討を行い、特定の項目で異常な数値がないかどうかを確認することになるのですが、このあたりは経験によるところも大きいため、詳しい人に相談するといいでしょう。

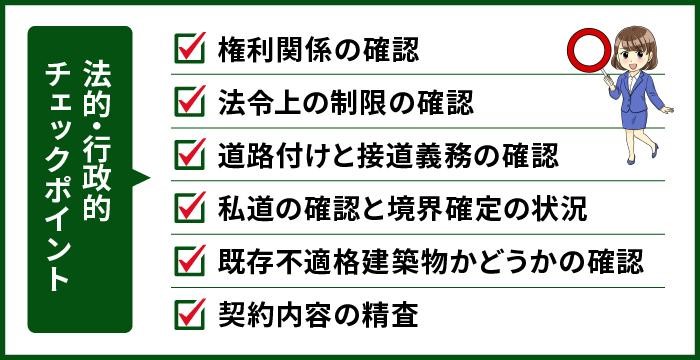

4. 法的・行政的チェックポイント

物件購入にあたっては、建物や土地の物理的状態だけでなく、法的な側面の確認も必須です。

ここでは、所有権や契約内容、さらには土地利用に関する法令上の制限など、後々のトラブルを未然に防ぐための確認項目を紹介します。

4-1. 権利関係の確認

物件の所有権、抵当権、賃借権など、権利関係は投資物件の根幹をなす部分です。購入前に、権利証や登記簿謄本を詳細にチェックし、問題がないかどうかを確認することが必要です。

不動産会社や専門家の助言を仰ぎながら、疑問点があれば徹底的に解消することが、将来的な法的トラブルの回避につながります。

4-2. 法令上の制限の確認

物件が所在する地域の用途地域、建ぺい率、容積率などは、建物の改修や再建築に大きな影響を与えます。既存の建物が現在の法令に適合しているか、また今後の法改正により制約が生じる可能性がないかを確認することが求められます。

特に新たな物件を建設する場合、土地利用の制限は計画の根幹に関わるため、自治体の窓口や専門家と十分に相談することが重要です。

4-3. 道路付けと接道義務の確認

建物を建築するためには、土地が一定の幅の道路に接している必要があります。道路付けや接道義務が不十分な場合、再建築が不可能となるリスクがあります。

現地の地図や実際の道路状況を確認し、必要な条件を満たしているかどうかを慎重に判断しましょう。たとえば、わずかな不足が後に大きな問題となるケースもあるため、詳細なチェックが必須です。

4-4. 私道の確認と境界確定の状況

私道が接道道路として利用されている場合、その管理状況や使用権、維持費用などが所有者にとって大きな負担となる可能性があります。私道がすべて悪いわけではありませんが、納得行くまで仲介業者や売主に確認しましょう。

また、隣接地との境界が明確に確定していない場合、将来的なトラブルの原因となりかねません。そういった物件が販売用に出てくることはあまりありませんが、現地に行ったときには協会はしっかり確認しましょう。

4-5. 既存不適格建築物かどうかの確認

過去に合法的に建築されたものの、その後の法改正により新築時の基準を満たさなくなった建築物は、「既存不適格建築物」と呼ばれます。

こうした物件は現状の使用においては問題がないものの、将来的に取り壊して再建築する際には、同様の建物を建て直すことが困難になるため、十分な注意が必要です。

4-6. 契約内容の精査

最後に、契約書の内容は物件購入後のトラブル防止のためにも非常に重要です。一般的な雛形が用いられることが多い中で、特記事項や特約条項には物件固有のリスクや注意事項が記載されている場合があります。また、手付金や解約、契約不適合責任については必ず確認しましょう。

【おわりに】

不動産投資は魅力的な収益機会を提供する一方で、多くのリスクと複雑な要素が絡み合う分野です。物理的な状態、立地、収益性、そして法的・行政的な側面といった多角的な視点から物件を評価することで、投資判断の精度を高めることが可能となります。

本稿で紹介した各チェックポイントは、あくまで一例に過ぎませんが、物件購入前の入念な現地調査や専門家の意見を取り入れることで、思わぬトラブルを回避し、安心して資産運用を行うための大きな一助となるでしょう。

一方で、専門家に相談しても、最終的に投資判断を下すのは自分であり、全責任を追う必要があります。「〇〇さんが大丈夫と言ったから」ではなく、自分自身もしっかりと知識をつけて、自分でチェックできることを増やしていくことが重要です。