近年は台風やゲリラ豪雨による被害が全国各地で相次ぎ、住宅の浸水や屋根の損壊など深刻なニュースが増えています。

特に気候変動の影響で豪雨の頻度や勢力が強まっており、これまで安全だった地域でも油断できない状況となりつつあります。

こうした自然災害から家族や住まいを守るためには、建てる前の土地選びから設計・構造、素材選び、そして日常的な備えまで、総合的な対策が必要です。

この記事では、これから家を建てる方はもちろん、既存の住まいを補強したい方にも役立つ家づくりのポイントをわかりやすく解説します。

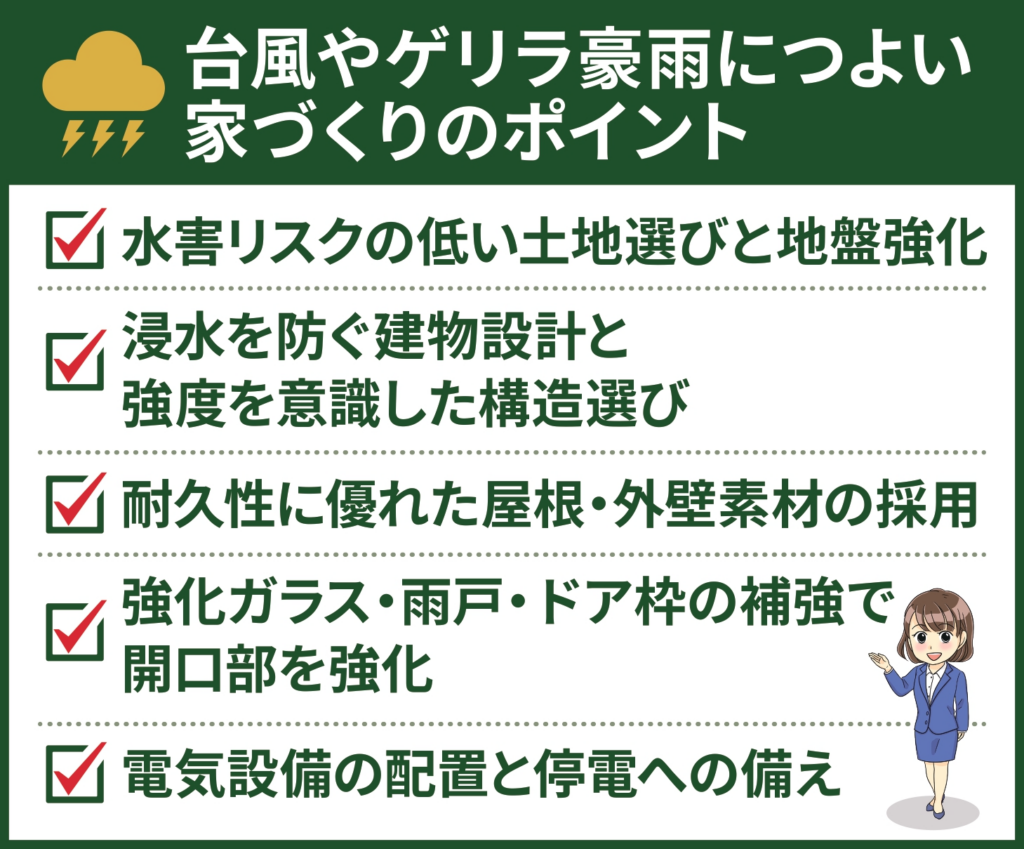

台風やゲリラ豪雨につよい家づくりのポイント

まずは、台風やゲリラ豪雨につよい家づくりのポイントをステップ別にチェックしていきましょう。

土地と場所選びが第一歩

家づくりの最初のステップは「どこに建てるか」を考えることです。

災害リスクの高い場所に建ててしまうと、どんなに建物を頑丈にしても安心は得られません。

土地選びは、住まい全体の安全性を左右する大切な要素なのです。

ハザードマップでリスクを確認

国や自治体が公開している「ハザードマップ」には、洪水や土砂災害、高潮などの被害が想定される区域がまとめられており、建設予定地や現在の住まいがどのような災害リスクにさらされているのかを一目で把握することができます。

近年はスマートフォンやPCからも簡単に閲覧できるため、候補地を見つけたら必ず確認するようにしましょう。

ハザードマップの使い方や注意点については次章で詳しく解説します。

浸水しにくい場所を選ぶ

ハザードマップで危険区域に指定されていなくても、過去に浸水したことがある地域の場合は注意が必要です。

自治体の防災課に問い合わせたり、近隣の方に聞き取り調査を行ったりすることで、地図には載っていないリスクを知ることができるでしょう。

また標高が高い場所や周囲より一段上がった土地は、水害に強い立地といえるためおすすめです。

地盤調査と補強の重要性

軟弱な地盤のまま家を建てると、大雨の際に地盤沈下や液状化を起こす可能性があるため、建設前には必ず地盤調査を行いましょう。

必要に応じて地盤改良を施したり、盛り土やかさ上げで土地自体の高さを確保したりすることで、災害に強い基盤をつくることができます。

費用はかかりますが、将来の修繕コストや被害のリスクを減らせるため、長期的にはメリットが大きいといえるでしょう。

【関連記事】

浸水や強風に負けない建物の工夫

土地の安全性を確認したら、次に考えたいのは建物そのものの強さです。

設計の工夫次第で、浸水や暴風による被害を大きく減らすことができます。

高基礎(高床式)で浸水を防ぐ

基礎部分を高く設計する「高基礎(高床式)」にすると、豪雨で地面が水に浸かっても生活空間まで水が入りにくくなります。

床上浸水の被害を避けられるため、家具や電気設備を守る上でも効果的です。

また1階を駐車場や物置として利用し、リビングや寝室を2階以上に配置する方法も有効です。

万が一1階が浸水しても、生活に必要なスペースが安全に保たれるため、避難所に行かず自宅で過ごせるケースも増えます。

耐風等級を意識した設計

建物の強度は「耐風等級」で確認でき、等級2以上であれば強い台風にも耐えられる設計です。

地域の風圧基準を考慮したプランになっているか、設計士や施工会社に確認することが安心につながります。

強度の高い構造を選ぶ

鉄筋コンクリート造(RC造)は風や揺れに強く、災害に強い構造として知られています。

また木造住宅であっても、耐力壁をバランスよく配置するなど設計の工夫次第で強度を確保することが可能です。

工法や構造によって安全性が変わるため、施工実績や事例を事前に確認することが大切です。

【関連記事】

屋根・外壁で被害を防ぐ

台風や豪雨の際には、屋根と外壁が最も強いダメージを受けやすい部分になります。

そのため素材や形状を工夫し、飛散や雨漏りのリスクを軽減させることが重要です。

台風に強い屋根材を選ぶ

屋根は「防災瓦」や「ガルバリウム鋼板」といった、風に強く飛ばされにくい素材がおすすめです。

軽量で丈夫なため地震時の負担も軽くなり、一石二鳥の効果があります。

風の影響を受けにくい屋根の形

寄棟屋根のように四方からの風を分散できる形は、台風常襲地域で多く採用されています。

またフラットで凹凸の少ない陸屋根も風を受けにくく、豪雨対策として排水設備をきちんと設けていれば高い防災性を期待できるでしょう。

外壁材の耐久性を高める

外壁は常に雨風にさらされるため、耐水性や耐衝撃性の高い素材を選ぶことが重要です。

タイルや金属サイディングは防水性が高く、飛来物による損傷にも強い傾向があります。

なおどんな素材を使う場合でも、施工精度が低いと効果が半減するため、信頼できる施工会社に依頼することがポイントです。

窓やドアを守る工夫

台風の際に被害が集中しやすいのが窓やドアなどの開口部です。

強風による飛来物などで破損が起こると、そこから雨水が侵入して大きな被害につながることもあります。

割れにくいガラスを採用する

窓ガラスは、強化ガラスや合わせガラスなど割れにくい素材を選ぶと安心です。

また複層ガラスにすることで断熱効果が高まるため、日常生活にもメリットがあるといえます。

雨戸やシャッターで守る

窓の外側に雨戸やシャッターを設ければ、飛来物や強風から直接ガラスを守ることができます。

最近では電動シャッターやスマートホーム連動型もあり、外出先から操作できるのも便利です。

ドアの強度と気密性も重要

玄関ドアや引き戸も風圧にさらされる部分です。

耐風性のある製品を選ぶとともに、すき間をなくして気密性を高めることで、雨水の浸入や風の吹き込みを防げます。

またドア枠の補強や定期的なメンテナンスも欠かせません。

浸水・停電への備え

台風やゲリラ豪雨では、浸水による被害だけでなく停電やライフラインの寸断も起こりやすくなります。

事前にこうしたトラブルに備え、被害を最小限に抑えましょう。

排水や逆流を防ぐ工夫

大雨の際は排水口や下水が逆流し、建物内に水が流れ込むことがあります。

逆流防止弁を設置したり、玄関に止水板を取り付けたりしておくと安心です。

また簡易的な対策としては「水のう(袋に水を入れて作る止水袋)」も有効です。

電気設備を高い位置に配置

エアコンの室外機や給湯器、コンセントなどは、できるだけ地面から離して設置しましょう。

基礎部分が浸水しても設備が壊れにくくなり、復旧も早くなります。

2階にトイレや水回りを設けておくと、断水時にも使えるので安心です。

停電への備えを整える

停電が長引くと照明や冷蔵庫の使用に困るだけでなく、情報収集も難しくなります。

太陽光発電や蓄電池があれば、自宅で電気をまかなえるため非常に心強いでしょう。

またモバイルバッテリーや懐中電灯、携帯ラジオなども日頃から備えておくと安心です。

【関連記事】

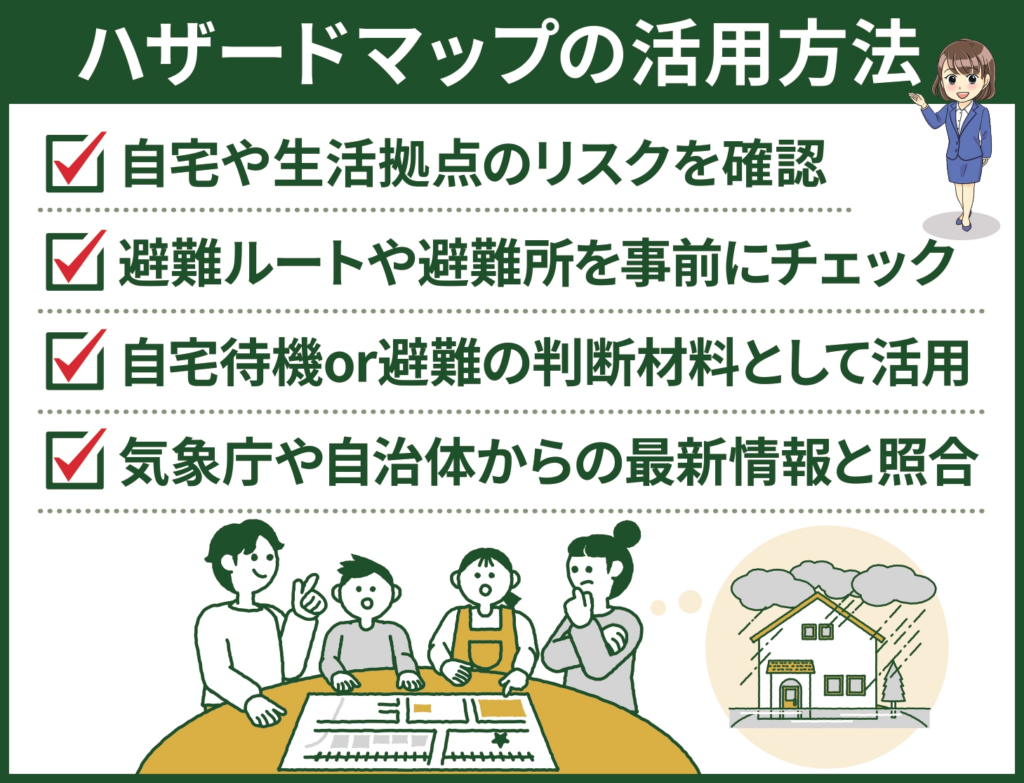

ハザードマップを使いこなそう

台風やゲリラ豪雨などの災害から身を守るには、ハザードマップの活用が非常に重要です。

続いて、ハザードマップの概要と効果的な活用方法をチェックしていきましょう。

ハザードマップとは?

ハザードマップとは、大雨や地震、津波などの自然災害による被害が想定される場所を示した地図のことです。

特に台風やゲリラ豪雨に関しては、洪水・内水氾濫・土砂災害などの危険区域が色分けされており、一目でリスクを把握できるようになっています。

また地図上には「浸水の深さ」や「土砂災害警戒区域」などの情報に加え、避難所や避難経路も表示されています。

最新のマップは国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」や各自治体のホームページから閲覧可能となっている他、紙媒体として配布している自治体もあるのでチェックしておきましょう。

国土交通省|ハザードマップポータルサイト(https://disaportal.gsi.go.jp/)

ハザードマップの活用方法とポイント

自宅や生活拠点のリスクを確認する

まずは自宅や勤務先、子どもの学校など、生活の拠点となるエリアが災害リスク区域に含まれていないかをチェックしましょう。

また色分けされた範囲に入っていなくても災害に巻き込まれるケースもあるため、自宅周りと合わせて近隣の地形や過去の浸水履歴などもチェックしておくと安心です。

避難ルートと避難所を事前に確認

災害時は道路が冠水したり通行止めになったりする場合があります。

そのため自宅からの避難経路を複数検討し、家族全員で共有しておくことが大切です。

また徒歩で安全に移動できる避難所を確認し、定期的に避難訓練をしておくと実際の行動がスムーズになります。

避難行動を判断する材料に使う

ハザードマップは「どのくらい浸水するか」「土砂災害の危険があるか」といった情報を与えてくれます。

水・食料の備えや建物の高さなどを踏まえ、自宅にとどまるか避難するかを判断する際の参考にしましょう。

また親戚宅やホテルなど、避難所以外の選択肢も備えておくと安心です。

最新情報とあわせて確認する

ハザードマップはあくまで想定図であり、実際の災害時には状況が変わる可能性があります。

気象庁や自治体、防災アプリなどから最新の情報を入手し、マップと照らし合わせながら柔軟に行動できるよう備えておくことが大切です。

ハザードマップを利用する際の注意点

早めの避難判断が命を守る

ハザードマップで自宅が浸水想定区域に入っていた場合、危険が予測される段階で早めに避難することが大切です。

「まだ大丈夫」と思っていると逃げ遅れる原因になるため、警戒レベル3(高齢者等避難)や4(避難指示)が出たらすぐに行動しましょう。

靴や服装にも注意する

浸水時は長靴がかえって水をため込み、動きにくくなることがあるため、スニーカーなどの歩きやすい靴を準備しておくのがおすすめです。

懐中電灯や雨具もセットで用意しておくと、夜間や悪天候でも安全に避難できます。

マップを過信しすぎない

ハザードマップはあくまで「想定」であり、すべてを正確に予測できるわけではありません。

色がついていない地域でも浸水や土砂災害が起こる可能性はあります。

周囲の地形や過去の災害事例を確認し、必要に応じて避難行動をとることが重要です。

家族や近隣との共有が大切

ハザードマップの情報は家族で共有しておきましょう。

とくに高齢者や小さな子どもがいる家庭では、避難に時間がかかる可能性が高いため、事前にしっかりと打ち合わせをしておくことが安全につながります。

【関連記事】

よくある質問(FAQ)

1. 特にどの地域で台風対策が必要ですか?

沖縄・九州・四国・紀伊半島・房総半島など、太平洋側の沿岸地域は台風の常襲地域として特に注意が必要です。

気象庁や自治体が公開するハザードマップを参考に、地域ごとのリスクを確認しておきましょう。

2. 台風に強い構造とはどのようなものですか?

構造形式:鉄骨造やRC造の他、耐力壁をバランスよく配置した在来工法の木造なども耐風性が高いとされます。

屋根形状:寄棟屋根は風を分散しやすく、被害を受けにくいとされています。

軒の出:軒が大きすぎると風を受けやすくなるため、設計の工夫が必要です。

3. サッシ(窓・ドア)はどうすれば安全ですか?

強風で飛来物が当たっても割れにくい複層ガラス(合わせガラス)を採用したり、雨戸やシャッターを設置したりすることで安全性が高まります。

またドアや引き戸も風圧に耐える製品を選び、気密性を重視すると安心です。

4. 屋根材や外装材は何を使えば良いですか?

軽量金属屋根(ガルバリウム鋼板など)は飛ばされにくく、地震にも有利です。

瓦を使う場合は耐風補強された防災瓦を選び、全数釘打ちやラチェット留めを行うことが推奨されます。

外壁は通気工法のサイディングなどが一般的ですが、どの素材であっても施工品質が安全性を左右するため、施工業者選びがより重要となります。

5. 基礎や地盤も台風に関係しますか?

強風による揺れや豪雨による地盤沈下・液状化のリスクがあるため基礎・地盤にも注意が必要です。

必ず事前に地盤調査を行い、布基礎よりも広く安定するベタ基礎を採用すると安心できるでしょう。

6. 雨漏りや浸水対策はどうしたらいいですか?

屋根や外壁の防水シートを丁寧に施工することが基本です。

あわせて排水口や雨どいを定期的に清掃し、防水性の高い玄関ドアや止水板を備えると安心です。

また基礎を高くする設計も浸水を防ぐうえで効果的といえるでしょう。

7. 台風の被害は火災保険でカバーできますか?

多くの火災保険には風災(台風・竜巻・突風)による被害の補償が含まれています。

ただし、自己負担額(免責)や補償の上限があるため、事前に契約内容を確認しておきましょう。

【関連記事】

8. スマートホーム機器でできる対策は?

遠隔操作でシャッターを閉めたり、防犯カメラで外の様子を確認したりすることができます。

停電に備えて蓄電池や太陽光発電システムを導入しておくのも効果的です。

9. ゲリラ豪雨のリスクを調べるには?

国交省や自治体が公開する浸水・土砂災害のハザードマップを確認しましょう。

あわせて旧河川や低地などの地形を調べ、近隣で過去に浸水があったかどうかをチェックすることも大切です。

まとめ

- 台風やゲリラ豪雨に強い家づくりには「土地選び」「建物の設計」「素材」「日常の備え」の4つが大切

- 窓や屋根など被害を受けやすい部分は、素材や施工方法に工夫を取り入れることで被害を大幅に減らせる

- ハザードマップを活用し、立地のリスクや避難経路を事前に確認しておくことが命を守るカギ

異常気象が増える中で、防災を考えた家づくりはますます重要になっています。

設計段階から防災性能を意識し、施工会社や専門家と相談しながら対策を進めることで、家族が安心して暮らせる住まいを実現できるでしょう。