Array

(

[0] => 8

[1] => 2020-10-13

[2] => 耐震を考える2つのポイントとは?-後編-

[3] =>

[4] =>

[5] =>

[6] => Array

(

[0] => 《東海地方にお住まいの方必見》

耐震を考える2つのポイントとは?-後編-

[1] => 《東海地方にお住まいの方必見》

耐震を考える2つのポイントとは?-後編-

)

[7] => 1

[8] => Array

(

[0] =>

本当に地震に強い家とは。

「耐震性」を誤解していませんか?

新型コロナウイルスの感染拡大により、わたし達の生活は一変しました。

中でも、人との距離を取ったり、同じものを複数人で使わないなど、これまで気にしなかったことにも注意を払うようになりました。

そのような生活の中忘れがちなのですが、日本は災害大国。

いつ地震や水害に見舞われるかわかりません。

万が一避難所に入ることになれば、人との距離や、共用部分などの問題はどうなるのでしょう。

一人一人が気を付けて感染リスクを下げられるとはいえ、できれば避けたい状況です。

地震が来ても住み続けられる家があれば、避難所で生活することもありません。

地震に強い家を建てることは、新型コロナウイルスへの対策にもなるのです。

地震対策を考えるときの2つのポイントについては、前回の記事でご説明しました。

この記事では、どのような家が地震に強いのかを考えてみたいと思います。

[1] => 「倒壊」への強さなら、過去の地震で強さが実証された2×4(ツーバイフォー)工法!

[2] =>

倒壊した高速道路の映像により、その揺れの大きさを知ることになった阪神淡路大震災。

この震災で亡くなった人の約9割が建物の倒壊による犠牲者だったことから、建物の耐震性への興味が高まりました。

[3] =>

一般的に耐震性の高い工法といわれているのが「2×4(ツーバイフォー)工法」です。

一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会による調査では、阪神淡路大震災で被災した2×4工法住宅のうち、半壊したはわずか2棟、全壊した住宅は0棟でした。

しかも半壊の2棟はいずれも地盤の移動や液状化によるものであり、純粋に揺れによる被害はなかったといえます。

また被災地の2×4住宅のうち96.8%が特に補修をしなくても住み続けることができる状態だったという調査結果が出ています。

これほど耐震性に優れた2×4工法とはどのようなものでしょうか。

2、4という数字は角材のサイズを表します。2インチ×4インチの角材と合板を接合してパネルを作り、そのパネルを組み合わせることで家の壁や床、天井を作る工法のことです。

パネルを箱状に組み合わせるため、どの方向への揺れに対しても強くなるのです。

[4] =>

たとえ薄い段ボールでも、箱状にすると上に物を乗せられるほど丈夫になりますよね。

それと同じやり方で家を作るのが2×4です。

箱の中にさらに間仕切りやドアを入れますので、全方面に強い家が完成します。

東新住建ではこの2×4工法の耐震性をさらにアップさせた「4.3倍2×4工法」を採用しています。

パネルの壁量を従来の3.0倍から4.3倍に強化。

もともと揺れに強い2×4工法ですが、このことにより1.4倍以上の耐力アップを実現しました。

段ボールの例で言うと、一枚一枚の段ボールを分厚くするようなものです。

分厚くなった段ボールを箱状に組み立てることで、さらに強度が上がることがわかってもらえると思います。

またこの耐震工法に、揺れを吸収する制震装置を加えることで約6.6倍の耐力アップとなることが起震実験により実証されています。

地震は本震だけでなく、余震が何度も起こります。

余震が続くことで少しずつ歪みが出る可能性がある中、制震装置を装着することで建物の揺れを30%減らすことができるのです。

[5] => 「液状化」が起きるとどうなるの?

[6] =>

揺れへの対策として2×4工法が最適であることは過去の地震でも実証されています。

では、住宅を立てる時に注意するのはそれだけでいいのでしょうか?

地震の影響として重大なものがもう一つあります。

それは地盤の液状化。

砂を多く含む土地は地震が起こることで水が上層へ、砂が下層へと分離します。

これを液状化といい、液状化が起きると建物を支えられなくなるのです。

液状化の影響として地盤沈下が知られています。

グニャグニャになった地盤は地震が収まった後も建物を支えられる強度に戻ることがありません。

それだけでなく、水が引くことで砂だけが残り、元々のボリュームを失います。

そのため地盤沈下が起こるのです。

[7] =>

水を吸ったスポンジは膨らんでいます。

これが普段の土地の様子だとすると、液状化して水を失った土地は水分を絞った後のスポンジのようなものだと言えます。

液状化による被害としては、地盤沈下以外にも、砂混じりの水が吹き出す噴砂や、地面の水平移動などがあります。

愛知県は特に液状化の起こりやすい地盤だと考えられています。

こちらから各種ハザードマップを見ることができますので、自分の地域がどのくらい液状化リスクを抱えているのかご確認ください。

(愛知県防災学習システム「防災マップ」http://www.quake-learning.pref.aichi.jp/upload_source/bousaimap1_2014_map.html)

県内で住宅を建てる時には、揺れに強い建物を建てるだけではなく、液状化への対策も講じなければなりません。

[8] => 液状化に強い「砕石パイル工法」とは?

[9] =>

東新住建では、水はけのいい砕石で地中に柱を作って家を支える「砕石パイル工法」で地盤を強くします。

砕石パイル工法とは、地面に縦に穴をいくつも開け、そこに砕石を流し込む工法です。

この水はけのいい砕石が柱(パイル)になり、軟弱な地盤をしっかりと固めるのです。その上に住宅を建てますので、建物がいくつもの柱で支えられている状態に。

万が一地震が来て液状化が起こっても、砕石パイルの隙間が水圧を吸収しますので、その部分の液状化は阻止されます。

建物がドロドロの地面に流されていくようなことはありません。

地震の後も地盤は安定していますので、傾きや地盤沈下の心配もありません。

[10] =>

この地盤改良技術により、東日本大震災でも被害が10分の1になったという調査結果があります。

砕石パイル工法で施工した住宅が、その他の住宅よりも少ない被害で済んだということも、地震後の調査でわかっています。

さらに東新住建の砕石パイル工法で使用する砕石は、全て愛知県犬山市のもの。

自然の石だけを使用していますので、半永久的に効果が続き、その上廃棄物も出ません。

安心できる自然素材なので、お子様にも庭で存分に遊んでもらえます。

コンクリート素材の場合は有害物質が出る恐れもあり、また売却時には撤去しなければなりません。

地震にも強く健康にも優しいのが、砕石パイル工法です。

[11] => 耐震とは、2つの被害に備えること

[12] =>

建物の強度ばかりが重要視されがちだった「耐震工事」。

ところがここまで見てきたように、揺れに強いだけの家では安心することができません。

耐震を考える時には揺れに強い建物の他に、液状化に強い地盤を整える必要があります。

どれだけ揺れに強い家でも、地盤沈下で傾いたり、そのまま横滑りしてしまうようでは耐震性に優れているとは言えないでしょう。

真の耐震性を手に入れるため、愛知県の地盤の状況を熟知した東新住建にご相談ください。

)

[9] => Array

(

[0] => W

[1] => P

[2] => T

[3] => W

[4] => P

[5] => W

[6] => P

[7] => W

[8] => T

[9] => W

[10] => P

[11] => W

[12] => T

[13] => W

[14] => P

[15] => W

[16] => T

[17] => W

)

[10] =>

[upfile] => Array

(

[0] => system/life/upload/upfile8-0.jpg

)

[upfile-num] => Array

(

[0] => system/life/upload/upfile8-0.jpg

)

[upfile-s] => Array

(

[0] => system/life/upload/upfile8-0s.jpg

)

[naiyou] => Array

(

[0] => system/life/upload/naiyou8-1.png

[1] => system/life/upload/naiyou8-2.png

[2] => system/life/upload/naiyou8-3.png

[3] => system/life/upload/naiyou8-4.png

)

[naiyou-num] => Array

(

[1] => system/life/upload/naiyou8-1.png

[2] => system/life/upload/naiyou8-2.png

[3] => system/life/upload/naiyou8-3.png

[4] => system/life/upload/naiyou8-4.png

)

[naiyou-s] => Array

(

[0] => system/life/upload/naiyou8-1s.png

[1] => system/life/upload/naiyou8-2s.png

[2] => system/life/upload/naiyou8-3s.png

[3] => system/life/upload/naiyou8-4s.png

)

)

【耐震を考える2つのポイントとは?-後編-】

《東海地方にお住まいの方必見》

耐震を考える2つのポイントとは?-後編-

本当に地震に強い家とは。

「耐震性」を誤解していませんか?

新型コロナウイルスの感染拡大により、わたし達の生活は一変しました。

中でも、人との距離を取ったり、同じものを複数人で使わないなど、これまで気にしなかったことにも注意を払うようになりました。

そのような生活の中忘れがちなのですが、日本は災害大国。

いつ地震や水害に見舞われるかわかりません。

万が一避難所に入ることになれば、人との距離や、共用部分などの問題はどうなるのでしょう。

一人一人が気を付けて感染リスクを下げられるとはいえ、できれば避けたい状況です。

地震が来ても住み続けられる家があれば、避難所で生活することもありません。

地震に強い家を建てることは、新型コロナウイルスへの対策にもなるのです。

地震対策を考えるときの2つのポイントについては、前回の記事でご説明しました。

この記事では、どのような家が地震に強いのかを考えてみたいと思います。

「倒壊」への強さなら、過去の地震で強さが実証された2×4(ツーバイフォー)工法!

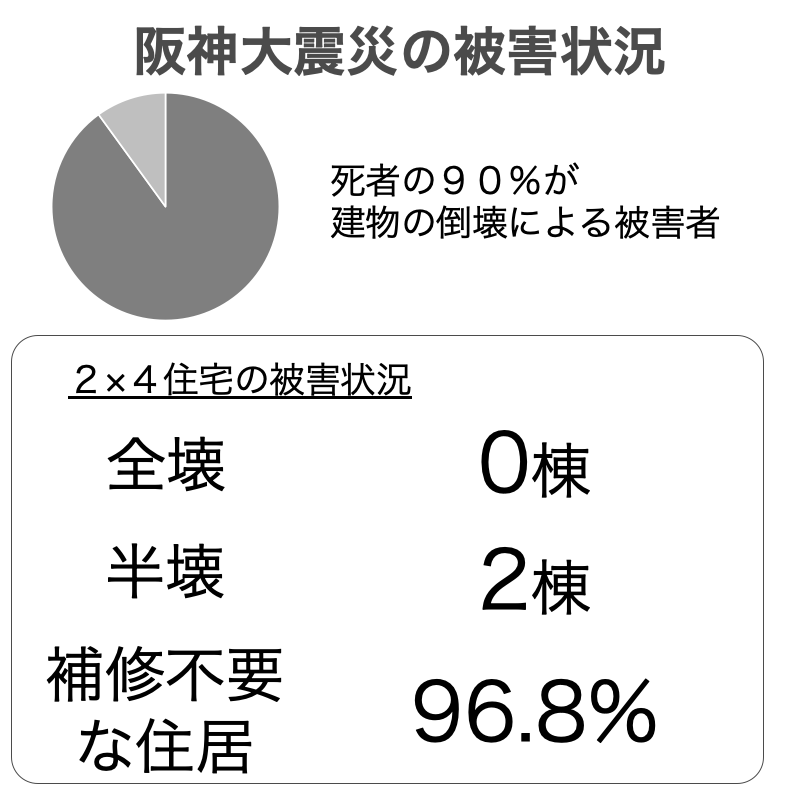

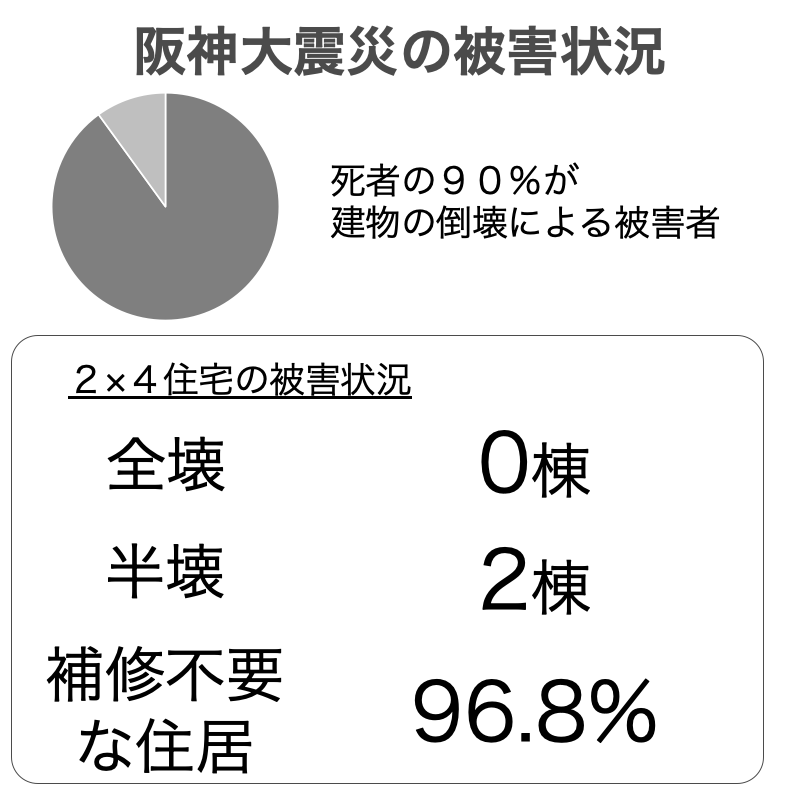

倒壊した高速道路の映像により、その揺れの大きさを知ることになった阪神淡路大震災。

この震災で亡くなった人の約9割が建物の倒壊による犠牲者だったことから、建物の耐震性への興味が高まりました。

一般的に耐震性の高い工法といわれているのが「2×4(ツーバイフォー)工法」です。

一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会による調査では、阪神淡路大震災で被災した2×4工法住宅のうち、半壊したはわずか2棟、全壊した住宅は0棟でした。

しかも半壊の2棟はいずれも地盤の移動や液状化によるものであり、純粋に揺れによる被害はなかったといえます。

また被災地の2×4住宅のうち96.8%が特に補修をしなくても住み続けることができる状態だったという調査結果が出ています。

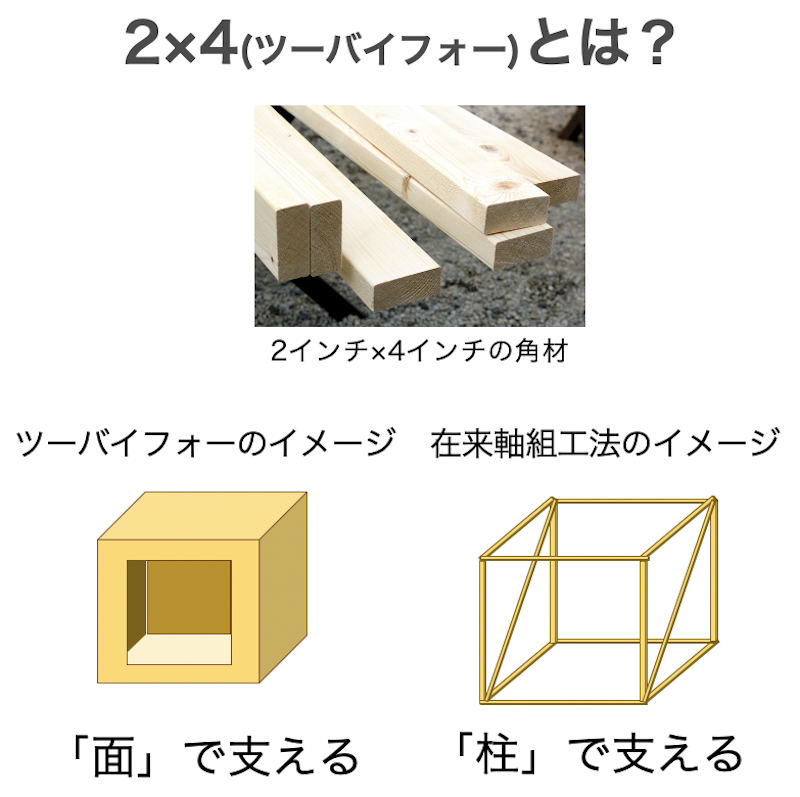

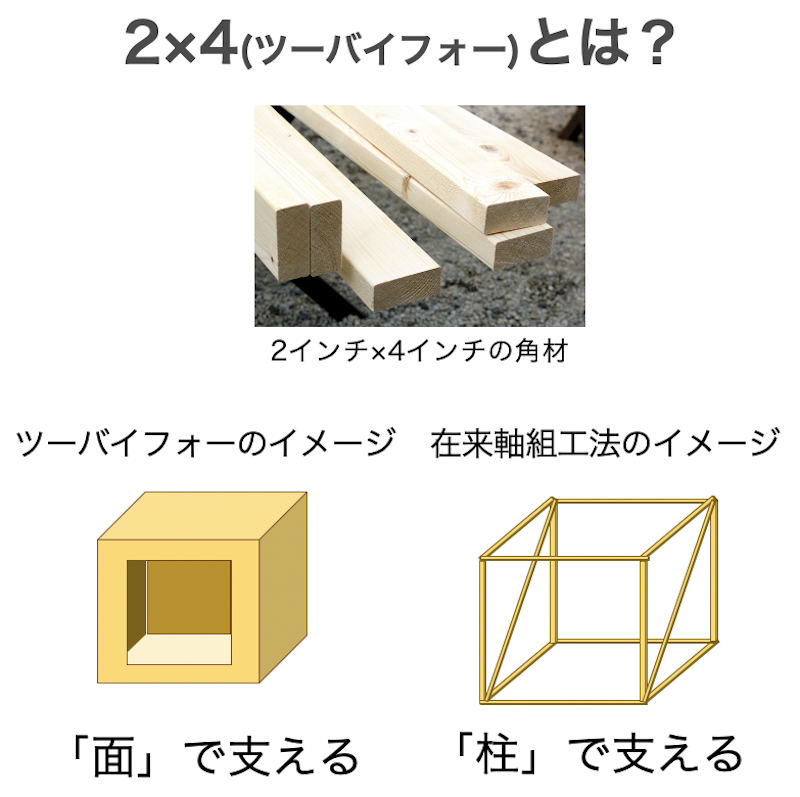

これほど耐震性に優れた2×4工法とはどのようなものでしょうか。

2、4という数字は角材のサイズを表します。2インチ×4インチの角材と合板を接合してパネルを作り、そのパネルを組み合わせることで家の壁や床、天井を作る工法のことです。

パネルを箱状に組み合わせるため、どの方向への揺れに対しても強くなるのです。

たとえ薄い段ボールでも、箱状にすると上に物を乗せられるほど丈夫になりますよね。

それと同じやり方で家を作るのが2×4です。

箱の中にさらに間仕切りやドアを入れますので、全方面に強い家が完成します。

東新住建ではこの2×4工法の耐震性をさらにアップさせた「4.3倍2×4工法」を採用しています。

パネルの壁量を従来の3.0倍から4.3倍に強化。

もともと揺れに強い2×4工法ですが、このことにより1.4倍以上の耐力アップを実現しました。

段ボールの例で言うと、一枚一枚の段ボールを分厚くするようなものです。

分厚くなった段ボールを箱状に組み立てることで、さらに強度が上がることがわかってもらえると思います。

またこの耐震工法に、揺れを吸収する制震装置を加えることで約6.6倍の耐力アップとなることが起震実験により実証されています。

地震は本震だけでなく、余震が何度も起こります。

余震が続くことで少しずつ歪みが出る可能性がある中、制震装置を装着することで建物の揺れを30%減らすことができるのです。

「液状化」が起きるとどうなるの?

揺れへの対策として2×4工法が最適であることは過去の地震でも実証されています。

では、住宅を立てる時に注意するのはそれだけでいいのでしょうか?

地震の影響として重大なものがもう一つあります。

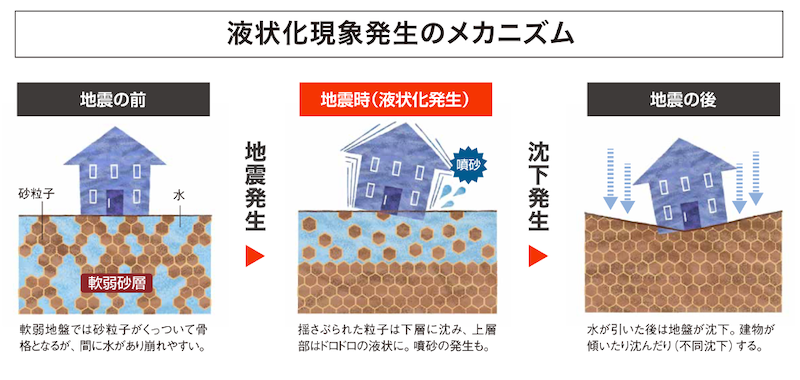

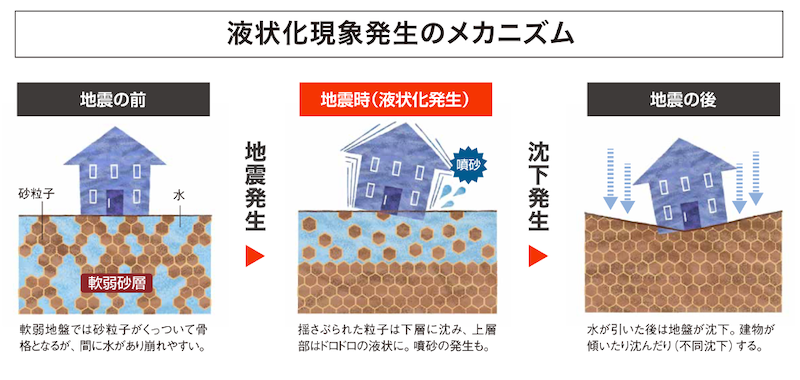

それは地盤の液状化。

砂を多く含む土地は地震が起こることで水が上層へ、砂が下層へと分離します。

これを液状化といい、液状化が起きると建物を支えられなくなるのです。

液状化の影響として地盤沈下が知られています。

グニャグニャになった地盤は地震が収まった後も建物を支えられる強度に戻ることがありません。

それだけでなく、水が引くことで砂だけが残り、元々のボリュームを失います。

そのため地盤沈下が起こるのです。

水を吸ったスポンジは膨らんでいます。

これが普段の土地の様子だとすると、液状化して水を失った土地は水分を絞った後のスポンジのようなものだと言えます。

液状化による被害としては、地盤沈下以外にも、砂混じりの水が吹き出す噴砂や、地面の水平移動などがあります。

愛知県は特に液状化の起こりやすい地盤だと考えられています。

こちらから各種ハザードマップを見ることができますので、自分の地域がどのくらい液状化リスクを抱えているのかご確認ください。

(愛知県防災学習システム「防災マップ」http://www.quake-learning.pref.aichi.jp/upload_source/bousaimap1_2014_map.html)

県内で住宅を建てる時には、揺れに強い建物を建てるだけではなく、液状化への対策も講じなければなりません。

液状化に強い「砕石パイル工法」とは?

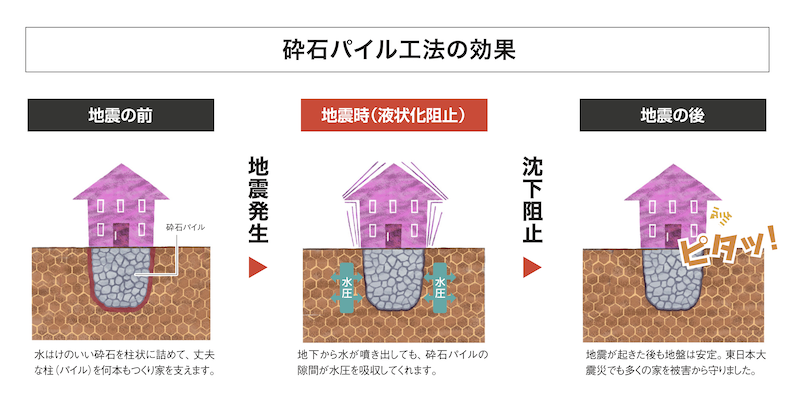

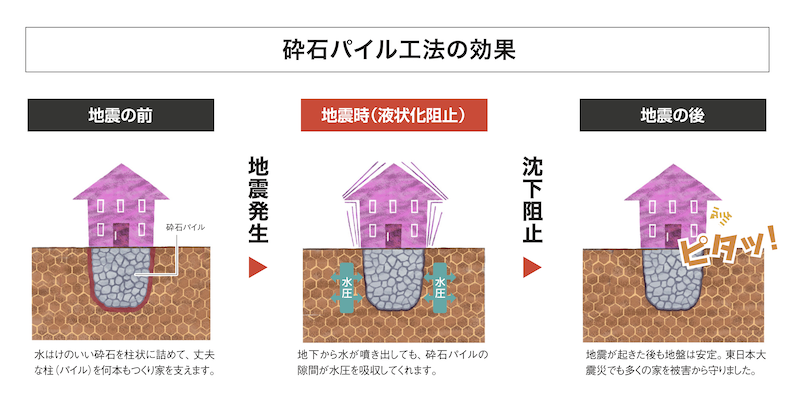

東新住建では、水はけのいい砕石で地中に柱を作って家を支える「砕石パイル工法」で地盤を強くします。

砕石パイル工法とは、地面に縦に穴をいくつも開け、そこに砕石を流し込む工法です。

この水はけのいい砕石が柱(パイル)になり、軟弱な地盤をしっかりと固めるのです。その上に住宅を建てますので、建物がいくつもの柱で支えられている状態に。

万が一地震が来て液状化が起こっても、砕石パイルの隙間が水圧を吸収しますので、その部分の液状化は阻止されます。

建物がドロドロの地面に流されていくようなことはありません。

地震の後も地盤は安定していますので、傾きや地盤沈下の心配もありません。

この地盤改良技術により、東日本大震災でも被害が10分の1になったという調査結果があります。

砕石パイル工法で施工した住宅が、その他の住宅よりも少ない被害で済んだということも、地震後の調査でわかっています。

さらに東新住建の砕石パイル工法で使用する砕石は、全て愛知県犬山市のもの。

自然の石だけを使用していますので、半永久的に効果が続き、その上廃棄物も出ません。

安心できる自然素材なので、お子様にも庭で存分に遊んでもらえます。

コンクリート素材の場合は有害物質が出る恐れもあり、また売却時には撤去しなければなりません。

地震にも強く健康にも優しいのが、砕石パイル工法です。

耐震とは、2つの被害に備えること

建物の強度ばかりが重要視されがちだった「耐震工事」。

ところがここまで見てきたように、揺れに強いだけの家では安心することができません。

耐震を考える時には揺れに強い建物の他に、液状化に強い地盤を整える必要があります。

どれだけ揺れに強い家でも、地盤沈下で傾いたり、そのまま横滑りしてしまうようでは耐震性に優れているとは言えないでしょう。

真の耐震性を手に入れるため、愛知県の地盤の状況を熟知した東新住建にご相談ください。

2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説

2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説 南海トラフを想定した暮らしの防災ガイド|家・備蓄・ライフラインの整え方南海トラフを想定した暮らしの防災ガイド|家・備蓄・ライフラインの整え方

南海トラフを想定した暮らしの防災ガイド|家・備蓄・ライフラインの整え方南海トラフを想定した暮らしの防災ガイド|家・備蓄・ライフラインの整え方 耐震×液状化対策のW強化!

耐震×液状化対策のW強化! 「じゃあ、一緒に作ってみる?」と気軽に言えるキッチン。料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び

「じゃあ、一緒に作ってみる?」と気軽に言えるキッチン。料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び 停電時も安心!

停電時も安心! 光熱費をぐっと削減!

光熱費をぐっと削減!