Array

(

[0] => 12

[1] => 2021-03-01

[2] => 住宅ローンを組むなら今がおすすめな理由

[3] =>

[4] =>

[5] =>

[6] => Array

(

[0] => 【賢くオトクな家選び】

住宅ローンを組むなら今がおすすめな理由

[1] => 【賢くオトクな家選び】

住宅ローンを組むなら今がおすすめな理由

)

[7] => 1

[8] => Array

(

[0] =>

「家を選ぶ」というのは大きな決断です。

だからこそ、後悔しない選択をしたいと思うのは誰しも同じ。

住宅を選ぶには、どこに住むか立地はもちろんのこと、

マンションがいいのか、一戸建てが良いのか。

賃貸が良いのか持ち家がいいのか。

など様々な検討すべきポイントがあります。

その中でも、特に間違えたくないのが「タイミング」。

基本的には、家族構成や仕事の変化など、環境に応じて

必要なときに住み替えや買い替えを検討するのがそのタイミングではありますが、

もし、数年内に家の購入を検討している方であれば、ぜひ今年のうちに購入することをおすすめします。

その理由は、やはり今年は新型コロナウイルスによる影響が大きいからです。

この記事では、なぜ今年のうちがおすすめなのか、その理由を詳しくご説明します。

[1] => 「2020年、収入が減ってしまった」という方は早めのご相談を

[2] =>

昨年2020年は個人事業者の方、特に飲食店を営業していた方など、

収入に大きな影響を受けている方も多くいらっしゃいます。

会社員でも業種によっては前年を下回る収入だった方もいらっしゃいます。

そのような場合、早めに住宅ローンのご相談をされることをおすすめします。

[3] => 家を購入するときにローン審査で見られるのは「所得額」

[4] =>

令和2年度の年収が前年よりも悪くなる場合、

確定申告後にローン審査をすると、金利や頭金などの条件が悪くなったり、

最悪のケースではローンの審査が通らないこともあります。

世帯主様の収入が下がっていなかったとしても、配偶者様の年収が下がっている場合、

世帯合算で住宅ローンをお考えであれば、やはり早めに審査を出しておくほうが無難です。

銀行による住宅ローンの審査は、

事前審査に1週間、本審査に2週間程度はかかると言われています。

忙しい時期でもスムーズにこなすためには、2月中に色々探して新居を決め、遅くとも3月中旬には契約と本審査ができる、といったスケジュールが必要となります。

今年は、混雑緩和のための対策として、納付期限も変更になっています。

今年の申告期限・納付期限については、申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税とも、4月15日に延長されています。

スマホ・PCからの提出も可能です。

申告の準備については余裕を持ってすすめ、空いているタイミングを狙って提出をするようにしましょう。

[5] => 住宅を買うとポイントが貰える「グリーン住宅ポイント」が新設!

[6] =>

昨年12月15日に閣議決定で、

①高い省エネ性能を有する住宅又は②省エネ基準に適合する住宅を取得した人

に対して「グリーン住宅ポイント」が発行されることになりました。

このポイントは一定の基準に適合する商品や同じく追加工事に充てることができます。

基本は1戸あたり30万ポイントですが、高い省エネ性能を有する住宅で特例が適用される場合最大100万ポイントをもらうことが出来ます。

[7] =>

ただし、こちらは令和3年10月31日までに契約を締結することが条件になっています。

[8] => 「消費税が上がったから、今は物件価格も高くなったのでは?」

→すまい給付金があります!

[9] =>

2019年10月、消費税が8%から10%に上がりました。

住宅を購入する場合、建物には消費税がかかりますので、建物価格が同じなら、支払う金額は建物価格の2%を多く支払わなければなりません。

しかし、住宅を購入しやすくするために、補助金の制度が導入されています。

それが「すまい給付金」。

給付額は住宅ローンの金額や所得金額によって変わりますが、最大で50万円を受け取ることが出来ます。

2,500万円の2%が50万円ですから、住宅を購入する際の消費税の差額と考えるとかなりの程度が緩和されることになります。

ただし、この「すまい給付金」を受けるためには2022年12月末までに入居(※注1)する必要があります。

お早めに動くことをおすすめします。

[10] => 知らないと損する!住宅ローン控除の延長や、親からの贈与なども

[11] =>

住宅ローンを組んでいる人の殆どがその恩恵を受けている「住宅ローン控除」ですが、従来の10年間のところ、13年間に延長されています。

令和3年11月末までの契約(分譲住宅の場合)、令和4年までの入居で使えるので、例えばこれから新築を考えている方でも使える可能性があります。

また住宅取得資金を親から贈与された場合、贈与を受けた翌年の3月15日までに入居した場合、贈与税が非課税になります。

[12] => まとめ

[13] =>

住宅の購入といえば、土地建物の金額が大きいだけに最初の支出の方ばかりに目が行きがちですが、

全体的な金額の大きさや、長期的な支払金額にも目を向けるべき。

いまは住宅ローンの金利は空前の低金利です。

低金利であればあるほど、全体の支払額は下がります。

また、最初は「頭金を用意できない」とご相談頂いたお客様でも、実際に弊社物件を持ち込むと通過した、という方もいらっしゃいます。

私どもでは、経験豊富なスタッフが親身にご相談に応じます。

あなたの家造りについて、ぜひ私達にお話をお聞かせください。

[14] =>

注1「すまい給付金」に関しては当初令和3年12月末までに引き渡しを受け、入居した方が給付要件でしたが、令和3年1月26日の閣議決定により、引き渡しの期限は令和4年12月31日、床面積も50㎡以上から40㎡以上にそれぞれ緩和されました。こちらの記事ではこの閣議決定の内容を元に記述しています。なお、この延長・緩和措置については今後の国会での関連税制法が成立することが前提となっており、今後、変更になる可能性があります。詳細については、関連当局及び公式ホームページ等でご確認ください。

)

[9] => Array

(

[0] => W

[1] => P

[2] => T

[3] => W

[4] => T

[5] => W

[6] => P

[7] => T

[8] => W

[9] => P

[10] => W

[11] => T

[12] => W

[13] => T

[14] => W

[15] => P

[16] => T

[17] => W

[18] => P

[19] => W

)

[10] => Array

(

[0] => x

[1] => x

[2] => x

[3] => x

[4] => x

)

[11] =>

[12] =>

[naiyou] => Array

(

[0] => system/life/upload/naiyou12-0.png

[1] => system/life/upload/naiyou12-1.jpg

[2] => system/life/upload/naiyou12-2.png

[3] => system/life/upload/naiyou12-3.png

[4] => system/life/upload/naiyou12-4.jpg

)

[naiyou-num] => Array

(

[1] => system/life/upload/naiyou12-1.jpg

[4] => system/life/upload/naiyou12-4.jpg

[0] => system/life/upload/naiyou12-0.png

[2] => system/life/upload/naiyou12-2.png

[3] => system/life/upload/naiyou12-3.png

)

[naiyou-s] => Array

(

[0] => system/life/upload/naiyou12-0s.png

[1] => system/life/upload/naiyou12-1s.jpg

[2] => system/life/upload/naiyou12-2s.png

[3] => system/life/upload/naiyou12-3s.png

[4] => system/life/upload/naiyou12-4s.jpg

)

[upfile] => Array

(

[0] => system/life/upload/upfile12-0.jpg

)

[upfile-num] => Array

(

[0] => system/life/upload/upfile12-0.jpg

)

[upfile-s] => Array

(

[0] => system/life/upload/upfile12-0s.jpg

)

)

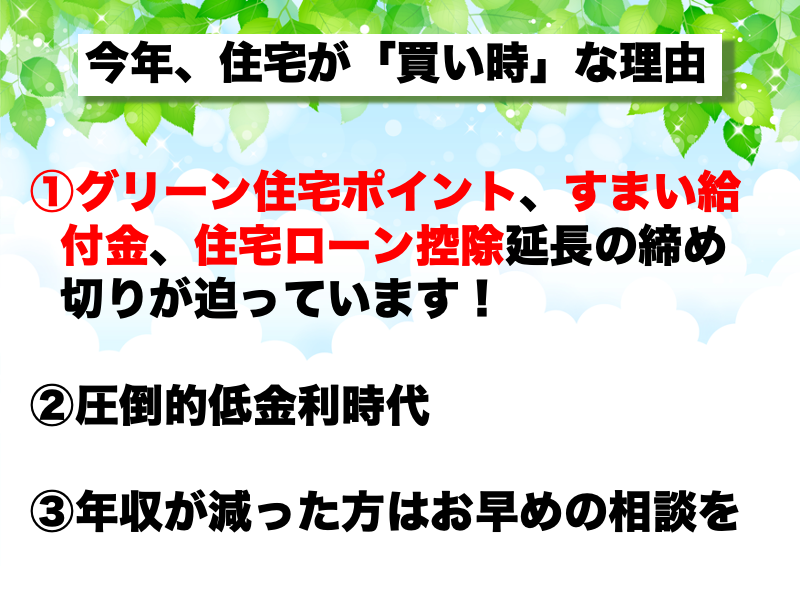

【住宅ローンを組むなら今がおすすめな理由】

【賢くオトクな家選び】

住宅ローンを組むなら今がおすすめな理由

「家を選ぶ」というのは大きな決断です。

だからこそ、後悔しない選択をしたいと思うのは誰しも同じ。

住宅を選ぶには、どこに住むか立地はもちろんのこと、

マンションがいいのか、一戸建てが良いのか。

賃貸が良いのか持ち家がいいのか。

など様々な検討すべきポイントがあります。

その中でも、特に間違えたくないのが「タイミング」。

基本的には、家族構成や仕事の変化など、環境に応じて

必要なときに住み替えや買い替えを検討するのがそのタイミングではありますが、

もし、数年内に家の購入を検討している方であれば、ぜひ今年のうちに購入することをおすすめします。

その理由は、やはり今年は新型コロナウイルスによる影響が大きいからです。

この記事では、なぜ今年のうちがおすすめなのか、その理由を詳しくご説明します。

「2020年、収入が減ってしまった」という方は早めのご相談を

昨年2020年は個人事業者の方、特に飲食店を営業していた方など、

収入に大きな影響を受けている方も多くいらっしゃいます。

会社員でも業種によっては前年を下回る収入だった方もいらっしゃいます。

そのような場合、早めに住宅ローンのご相談をされることをおすすめします。

家を購入するときにローン審査で見られるのは「所得額」

令和2年度の年収が前年よりも悪くなる場合、

確定申告後にローン審査をすると、金利や頭金などの条件が悪くなったり、

最悪のケースではローンの審査が通らないこともあります。

世帯主様の収入が下がっていなかったとしても、配偶者様の年収が下がっている場合、

世帯合算で住宅ローンをお考えであれば、やはり早めに審査を出しておくほうが無難です。

銀行による住宅ローンの審査は、

事前審査に1週間、本審査に2週間程度はかかると言われています。

忙しい時期でもスムーズにこなすためには、2月中に色々探して新居を決め、遅くとも3月中旬には契約と本審査ができる、といったスケジュールが必要となります。

今年は、混雑緩和のための対策として、納付期限も変更になっています。

今年の申告期限・納付期限については、申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税とも、4月15日に延長されています。

スマホ・PCからの提出も可能です。

申告の準備については余裕を持ってすすめ、空いているタイミングを狙って提出をするようにしましょう。

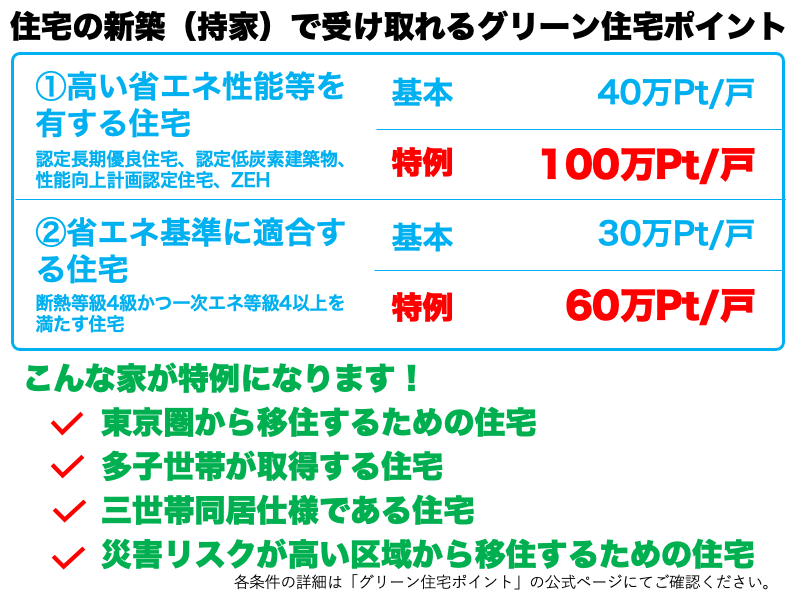

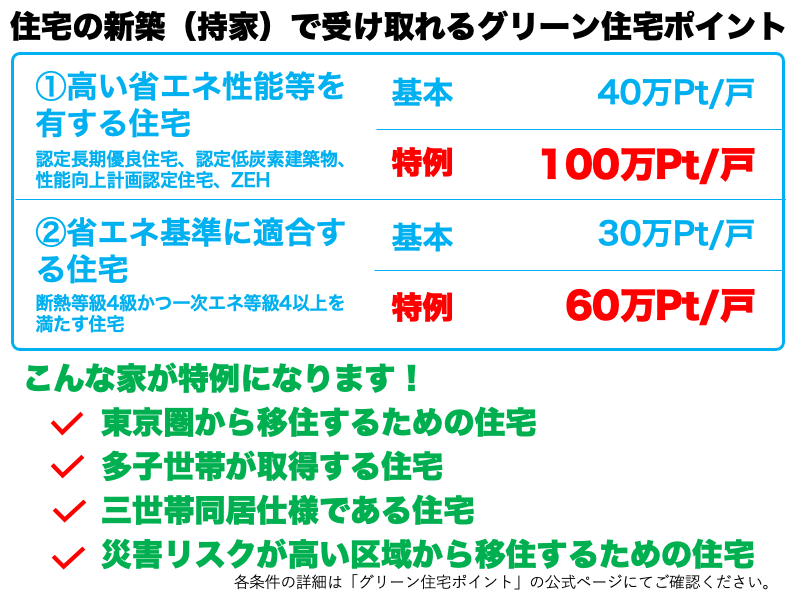

住宅を買うとポイントが貰える「グリーン住宅ポイント」が新設!

昨年12月15日に閣議決定で、

①高い省エネ性能を有する住宅又は②省エネ基準に適合する住宅を取得した人

に対して「グリーン住宅ポイント」が発行されることになりました。

このポイントは一定の基準に適合する商品や同じく追加工事に充てることができます。

基本は1戸あたり30万ポイントですが、高い省エネ性能を有する住宅で特例が適用される場合最大100万ポイントをもらうことが出来ます。

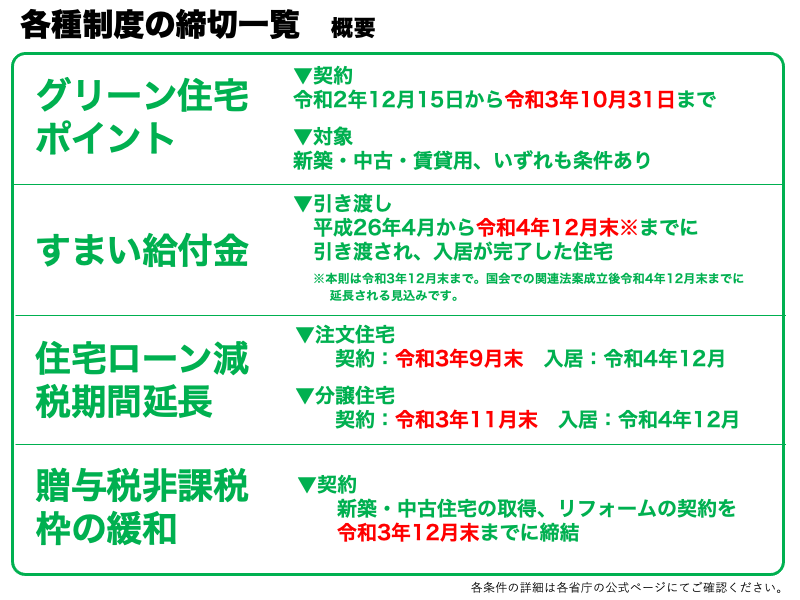

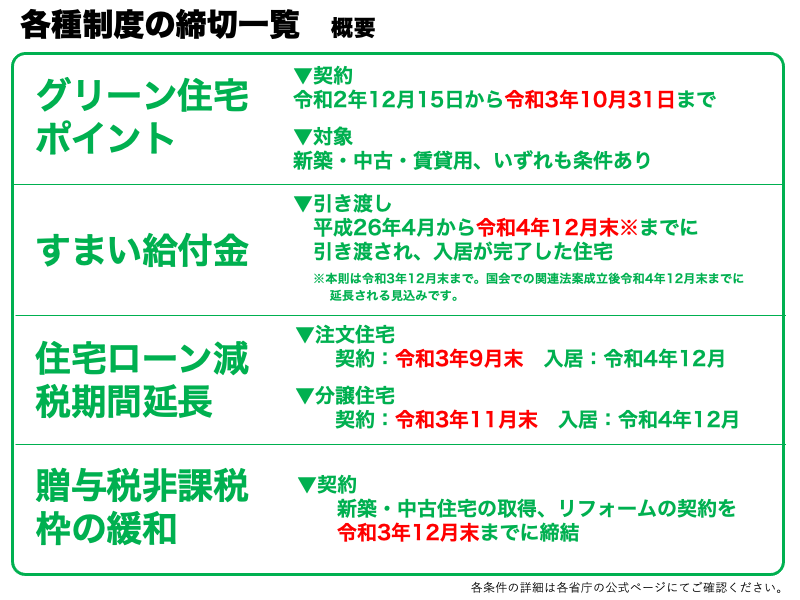

ただし、こちらは令和3年10月31日までに契約を締結することが条件になっています。「消費税が上がったから、今は物件価格も高くなったのでは?」

→すまい給付金があります!

2019年10月、消費税が8%から10%に上がりました。

住宅を購入する場合、建物には消費税がかかりますので、建物価格が同じなら、支払う金額は建物価格の2%を多く支払わなければなりません。

しかし、住宅を購入しやすくするために、補助金の制度が導入されています。

それが「すまい給付金」。

給付額は住宅ローンの金額や所得金額によって変わりますが、最大で50万円を受け取ることが出来ます。

2,500万円の2%が50万円ですから、住宅を購入する際の消費税の差額と考えるとかなりの程度が緩和されることになります。

ただし、この「すまい給付金」を受けるためには2022年12月末までに入居(※注1)する必要があります。

お早めに動くことをおすすめします。

知らないと損する!住宅ローン控除の延長や、親からの贈与なども

住宅ローンを組んでいる人の殆どがその恩恵を受けている「住宅ローン控除」ですが、従来の10年間のところ、13年間に延長されています。

令和3年11月末までの契約(分譲住宅の場合)、令和4年までの入居で使えるので、例えばこれから新築を考えている方でも使える可能性があります。

また住宅取得資金を親から贈与された場合、贈与を受けた翌年の3月15日までに入居した場合、贈与税が非課税になります。

まとめ

住宅の購入といえば、土地建物の金額が大きいだけに最初の支出の方ばかりに目が行きがちですが、

全体的な金額の大きさや、長期的な支払金額にも目を向けるべき。

いまは住宅ローンの金利は空前の低金利です。

低金利であればあるほど、全体の支払額は下がります。

また、最初は「頭金を用意できない」とご相談頂いたお客様でも、実際に弊社物件を持ち込むと通過した、という方もいらっしゃいます。

私どもでは、経験豊富なスタッフが親身にご相談に応じます。

あなたの家造りについて、ぜひ私達にお話をお聞かせください。

注1「すまい給付金」に関しては当初令和3年12月末までに引き渡しを受け、入居した方が給付要件でしたが、令和3年1月26日の閣議決定により、引き渡しの期限は令和4年12月31日、床面積も50㎡以上から40㎡以上にそれぞれ緩和されました。こちらの記事ではこの閣議決定の内容を元に記述しています。なお、この延長・緩和措置については今後の国会での関連税制法が成立することが前提となっており、今後、変更になる可能性があります。詳細については、関連当局及び公式ホームページ等でご確認ください。

2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説

2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説 南海トラフを想定した暮らしの防災ガイド|家・備蓄・ライフラインの整え方南海トラフを想定した暮らしの防災ガイド|家・備蓄・ライフラインの整え方

南海トラフを想定した暮らしの防災ガイド|家・備蓄・ライフラインの整え方南海トラフを想定した暮らしの防災ガイド|家・備蓄・ライフラインの整え方 耐震×液状化対策のW強化!

耐震×液状化対策のW強化! 「じゃあ、一緒に作ってみる?」と気軽に言えるキッチン。料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び

「じゃあ、一緒に作ってみる?」と気軽に言えるキッチン。料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び 停電時も安心!

停電時も安心! 光熱費をぐっと削減!

光熱費をぐっと削減!