空室対策や家賃アップを目的に、以前から「ペット可物件」に切り替えるオーナーは少なくありません。少子高齢化や単身世帯の増加により、ペットを家族として迎える人が増えており、その需要は年々上昇中です。

たしかにペット可にすることで家賃を上げやすくなりますが、原状回復や近隣トラブルといった問題も出てきます。導入前に本当にメリットがあるのか、どれほど家賃アップが見込めるのかをしっかり見極めることが大切です。

この記事では、家賃の上昇幅やペット可にするメリット・リスク、さらに「禁止なのに飼っていた」ケースへの対応策までわかりやすく解説します。

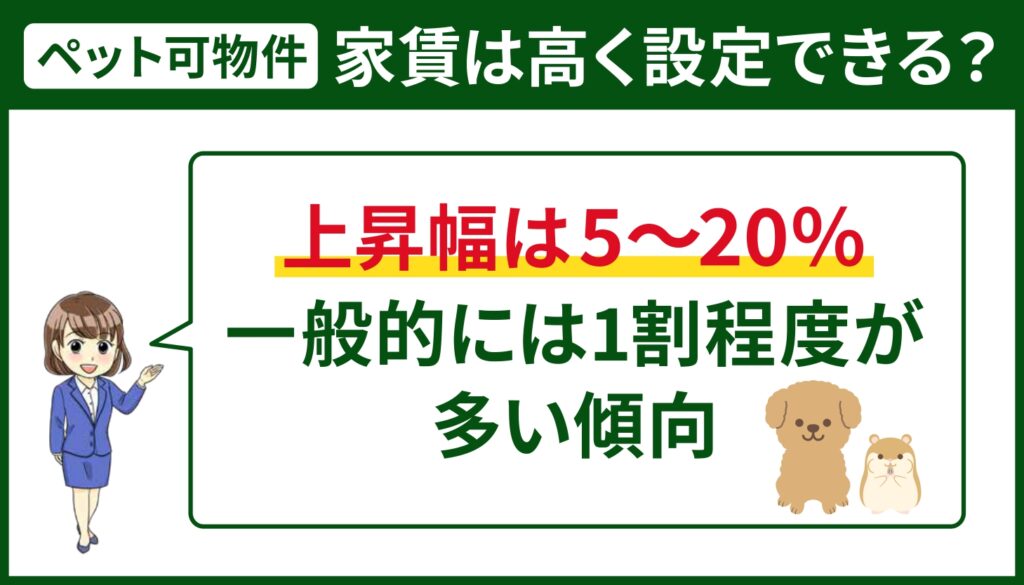

「ペット可物件」はどのくらい家賃を上げられるのか?

所有物件をペット可へ転換を考える際、気になるのが「どれくらい家賃を上げられるのか」という点ではないでしょうか。

ペット可物件は、通常の物件よりも家賃を上乗せしやすいとされていますが、立地や物件の仕様、対象とするペットの種類によって状況はさまざまです。

なお、「ペット可」といっても、すべての動物が自由に飼えるわけではありません。「ペット相談可」と記載された物件では、飼いたいペットの種類や頭数を事前に確認し、オーナーの許可が出てはじめて飼育が認められます。

家賃相場の目安は「5〜20%アップ」

ペット可の物件は、同じエリアや間取りの他の物件と比べて、家賃を10%前後高く設定できることが多いのが実情です。たとえば相場が8万円前後のエリアなら、ペット可にすることで8万8千円〜9万円程度の水準で入居者が決まるケースもよく見られます。

特に都市部では「ペット可」というプレミアム感(付加価値)へのニーズが高く、地方よりも家賃に上乗せしやすい傾向があります。選べるほど物件がない分、入居者も多少の家賃アップを許容することが多いためです。

また、ペットの条件によって家賃設定の幅も変わってきます。「小型犬・猫OK」の物件は比較的多くみられますが、「多頭飼い」や「大型犬OK」となると一気に選択肢が減り、希少な存在になります。希少価値が高いため、家賃を20%以上アップしても入居希望が絶えない人気物件もあるようです。

ペット可にすると入居が決まりやすくなる?

ペット可物件は、入居者をある程度限定させる一方で、ペットを飼っている人にとっては「外せない絶対条件」でもあります。多少家賃が高くても、ペットと暮らせるなら即決する人も少なくありません。

特に単身者にとってペットは大切な家族で、転勤や引っ越しの際も一緒に住める物件を最優先に探します。また、子どもがいないDINKs世帯や、子育てを終えた高齢者世帯でもペット需要は高まっており、入居ターゲットの幅も広がっています。

鳥はペット?金魚や爬虫類はどうなる?

「ペット」に含まれるのは、犬や猫だけではありません。「ペット可」と大々的に打ち出していない物件でも、鳥や金魚、爬虫類などの「小動物」は、特に禁止されていなければ飼育できるケースもあります。

実際、賃貸借契約書でも以下のように定められていることがよくあります。

| 本物件においては、犬・猫等の哺乳類の飼育は禁止する。 ただし、文鳥・小型インコ・熱帯魚・金魚・カメ等、ケージ・水槽内で飼育され、騒音・臭気・衛生上の問題が生じない観賞用の小動物については、貸主の承諾を得たうえで飼育を認める。 |

このように、契約書上で「観賞用の小動物」に限定して明文化することで、ペットに関するトラブルを未然に防ぐ工夫がなされています。

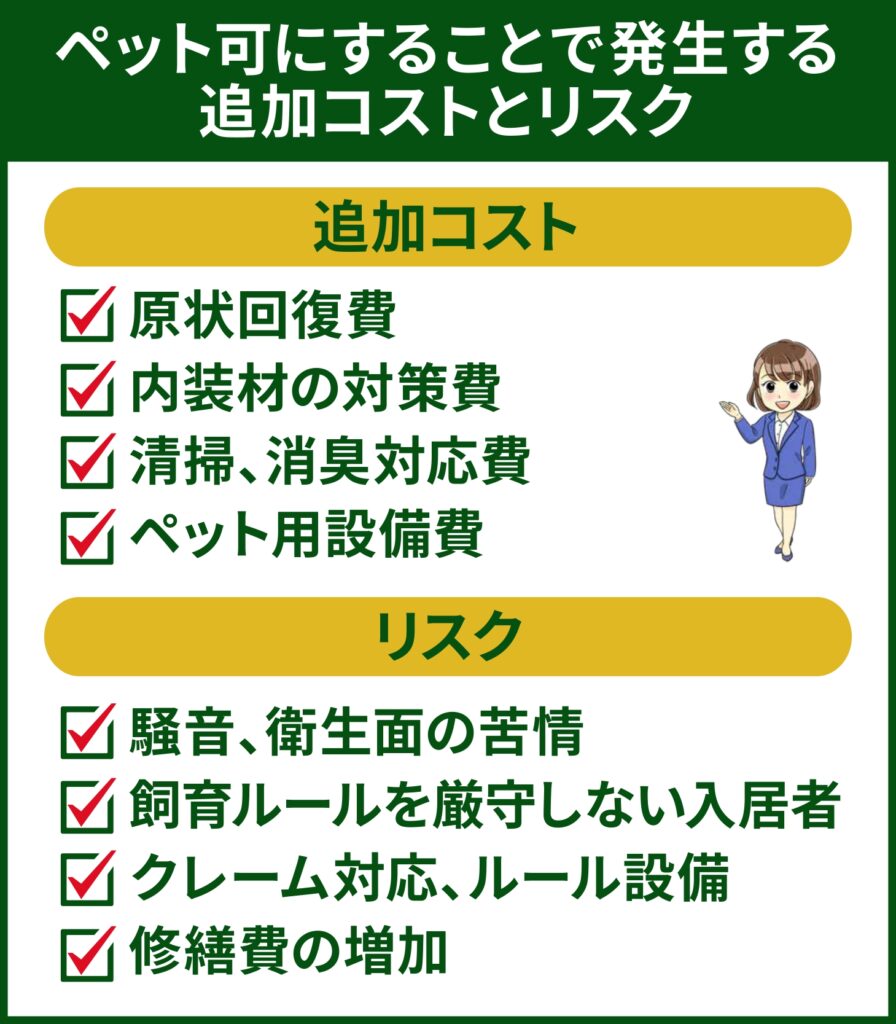

ペット可にすることで発生する追加コストとリスク

「ペット可=プラス」と思いがちですが、実際には手間や費用がかかるケースも多いため、事前にどんなリスクがあるかを理解し、対策を講じておくことが大切です。

想定される追加コスト

ペット可物件にすることで発生しやすいコストは、主に以下のようなものが挙げられます。

| コスト項目 | コスト目安 |

| 原状回復費用の増額 (傷やニオイの除去) | 5〜15万円程度/戸 (※退去時に通常の2〜3倍) |

| 内装材への追加対策費 | 5〜10万円前後/室 |

| 共用部の清掃・消臭対応費 (排泄・消臭対策) | 3,000〜5,000円程度/月 |

| ペット用設備 (足洗い場、リードフック等の設置) | 初期費用として10万〜30万円程度 |

原状回復に備えて、契約時に入居者から敷金を1〜2ヶ月分ほど増額して預かるケースが一般的です。ただし敷金は原則として返金するお金なので、一部償却にするなど、収支を見据えた設定が必要です。

ペットトラブルによるリスク

もともとペット不可だった物件を途中からペット可に変更する場合は、既存の入居者がペット飼育を前提としていないため、特に慎重な行動が求められます。導入までの丁寧な説明やルールの周知、清掃・衛生面の強化など既存の入居者への配慮が大切です。

実際に起こりうる代表的なリスクとして、以下のようなトラブルが考えられます。

| トラブル | 内容 |

| 騒音や衛生面の苦情 (鳴き声・ニオイ) | 夜間の鳴き声や共用部での排泄などが原因で、他の入居者から苦情が入る恐れ。 |

| 飼育ルールを遵守しない入居者 | 多頭飼いや放し飼いが常態化し、住環境の悪化や退去につながる恐れ。 |

| クレーム対応・ルール整備 | ペットは入居者にとって家族同然の存在であることが多く、トラブルになると感情的になりやすく、解決までに時間がかかる恐れ。 |

| 修繕費の増加 | ペットによる傷や汚れが広範囲に及び、想定以上の原状回復費が発生する恐れ。 |

もともとペット不可だった物件をペット可に転換する場合は、まずは小型犬や猫などからスタートすることを推奨します。いきなり大型犬や多頭飼育を許可するとトラブルのリスクが高まるため、段階的な導入が安心です。

なお、大型犬の飼育を認める場合には、細心の注意が必要です。地域住民の理解を得るためにも、ドーベルマンなど一部の危険犬種については、あらかじめ飼育禁止とするルールを設けておきましょう。

あわせて、そのルールを入居者や周辺住民にしっかり周知し、トラブルを未然に防ぐ工夫も必要です。

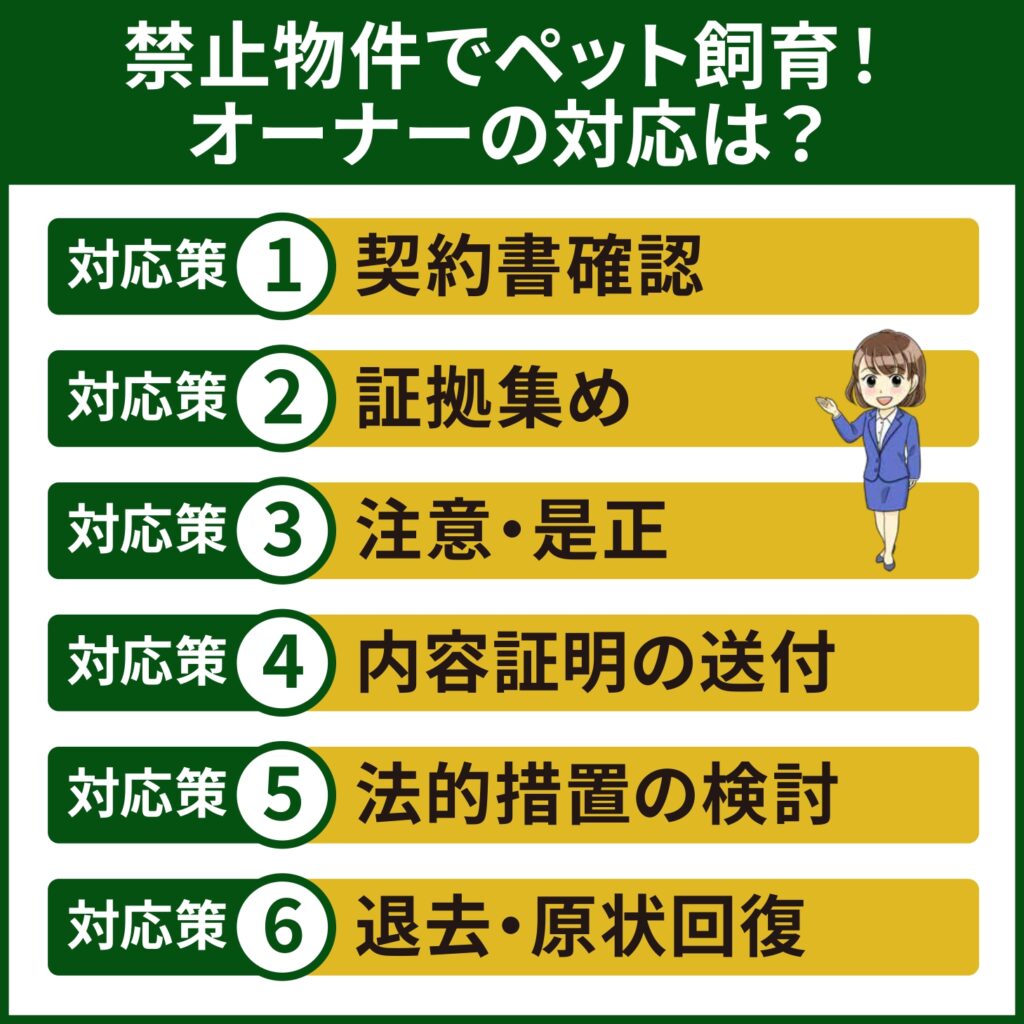

禁止物件でペットを飼われていたら?オーナーの対応策

ペット禁止の物件で無断飼育が見つかった場合は、できるだけ早く対応することが大切です。特に木造など音が伝わりやすい物件では、周囲の入居者にすぐ気づかれやすく、大きなトラブルに発展する恐れもあります。

まず確認すべきは「契約書と証拠」

まずは、契約書でペットの飼育が明確に禁止されているかどうかを確認することが大前提です。

賃貸借契約書だけでなく、重要事項説明書にもペット不可の旨が明記されていることが重要で、入居者がその内容にしっかり同意していることが、トラブル対応の土台となります。

記載が曖昧な場合、法的措置が難しくなるため、契約内容は丁寧に整備しておきましょう。

次に、無断飼育の証拠を把握することも重要です。鳴き声やニオイ、動物の姿など、客観的に確認できる証拠を集めておく必要があります。

- 他の入居者からの証言

- 写真や動画の記録

- 管理会社による現地確認

上記のように、複数の手段で裏付けを取ることが理想です。

そして、証拠が確認できたら、例外を認めず毅然とした態度で対応するようにしてください。黙認してしまうと「他の人も飼っているし大丈夫だろう」と無断飼育が広がり、形だけのルールになってしまう恐れがあります。

こうした事態には、契約書に「ペット飼育が発覚した場合は違約金として〇〇万円を請求する」などの条項を設けておくことが有効です。抑止力として機能するだけでなく、発覚後の対応もスムーズになります。

段階的な対応方法

無断でペットを飼っている入居者に対しては、いきなり強行措置を取るのではなく、段階を踏んで進めていきましょう。

書面の作成や契約解除など法的な要素が絡むシーンも多いため、自己判断ではなく、弁護士や管理会社と連携して進めることをおすすめします。

【ステップ①|まずは注意と是正のお願い】

無断飼育の疑いがある場合、まず入居者に対して事実確認をします。そして、「ペット飼育が契約違反である」ことを伝え、是正を求める通知を行います。

できれば書面で伝えるのがベストで、手渡しや郵送により通知履歴を残しておくことで、後のトラブル回避にもつながります。

【ステップ②|改善しなければ内容証明を送付】

改善が見られない場合は、内容証明郵便を使って正式な警告書を送付します。

この段階では、ペットの処分または退去を求める内容を明記し、回答期限(例:〇日以内)も必ず記載しましょう。

内容証明は「送った事実」と「文面の内容」が証明されるため、法的手続きに進む際の重要な証拠になります。

【ステップ③|対応次第で契約解除・損害賠償も視野に】

もっとも、ペットは命ある存在であり、安易に処分を求めることは現実的ではありません。そのため、改善が見られない場合は退去を求める対応が現実的といえるでしょう。

期限までに改善が見られず、入居者が反抗的な態度を示す場合には、賃貸借契約の解除や損害賠償請求を検討します。

ペットによるトラブルで建物や他の入居者に迷惑がかかっている場合は、契約違反として正当な措置を取ることが可能です。

【ステップ④|退去が決まったら原状回復を徹底】

退去が決まった場合は、ペットによる傷やニオイの残る箇所について徹底的に原状回復を行います。

床・壁・換気設備などに生じた汚損や臭気は、通常の経年劣化ではありません。修繕にかかる費用は全て入居者に請求しましょう。

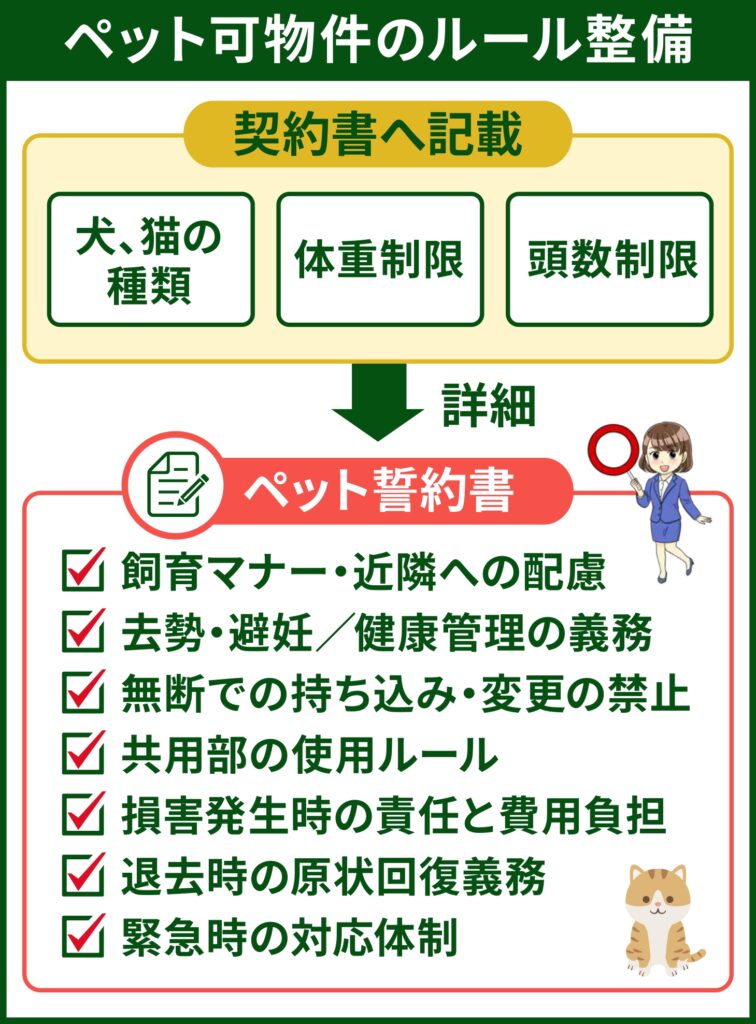

ペット可にする場合のルール整備と工夫

ペット可物件をうまく運営するには、最初のルールづくりとちょっとした工夫がとても大切です。「どこまでOKで、どこからNGか」をきちんと決め、入居者ともその認識を擦り合わせておくことで、後のトラブルリスクをぐっと減らせます。

入居前に取り決めておきたい内容

ペットの「種類」「頭数」「サイズ制限」は、事前の明確な定めが必須です。

犬・猫の種類や体重制限、頭数制限などを具体的に契約書に記載します。

【記載例】

- 小型犬(体重10kg以下)1頭まで

- 猫2匹まで など

ペット飼育に伴う敷金や清掃などの追加費用を明記しておくことも重要です。一般的には敷金1〜2ヶ月分の追加、ルームクリーニング代の上乗せなどを設定します。

また、騒音・臭い・破損等によって他の入居者や建物に損害を与えた場合の責任範囲の明確な定めも必須です。損害賠償の上限額を設定したり、保険加入を義務付けたりすることも効果的です。

トラブルを防ぐためのひと工夫

ペット同居契約書・誓約書の締結により、通常の賃貸借契約とは別に、ペット飼育に関する詳細な取り決めを書面化しましょう。

【記載例】

- 日常の飼育マナー

- 去勢・避妊手術の実施義務

- ワクチン接種・健康管理の義務

- 共用部の使用ルール・近隣住民への配慮

- 損害が出た場合の修復義務・費用負担

- 無断でのペットの持ち込み・変更の禁止

- 第三者への一時的な預け入れ・訪問ペットの制限

- 緊急時の対応方法

- 退去時の特別清掃・原状回復の負担 など

上記の内容を具体的に記載し、入居者に署名・捺印を求めます。

最初にある程度の費用はかかりますが、ペット用のクロスやフロア材を取り入れておくことで、退去時の原状回復費を大きく抑えることができます。消臭・抗菌機能付きの壁紙や、傷や汚れに強いフローリング材など、長期的に見てコストを抑えられる建材の導入も検討してみてください。

ペット飼育をしていない入居者向けに「ペットマナー案内」の掲示も効果的です。この掲示には、問題が発生した場合の連絡先も明記しておきましょう。

こうした案内を定期的に掲示・更新することで、ペットを飼っていない入居者にも「管理が行き届いている」という安心感を与えることができます。結果的に、物件全体の印象や満足度の向上にもつながります。

まとめ

ペット可物件は、条件が合えば家賃を5〜20%ほど上乗せできることもあり、空室対策として検討する価値があります。

とはいえ、そのぶん原状回復や設備対応、近隣とのトラブルなど、手間もコストも増える可能性があります。

だからこそ、契約書やルールをしっかり整えて、トラブルを未然に防ぐ工夫が欠かせません。 収益を伸ばすだけでなく、入居者にとっても気持ちよく暮らせる環境をつくることが、長く安定した賃貸経営につながります。