子供部屋のレイアウトについては、子供の人数や性別、そして年齢などによって、家庭の数だけ悩みがあるといっても良いでしょう。

しかし、どの家庭も「いい子に育って欲しい」という思いは共通のはず。

- 整理整頓が上手にできる子になる

- 勉強に集中して取り組む子になる

- 言わなくても自分から進んで行動する子になる

このような親の願いを叶えられるか否かは、子供部屋のレイアウトが大きく関係しています。

そこで、本記事では子育て世帯における「子供部屋の理想的なレイアウト」をさまざまなパターン別に解説します。ぜひ、自身の家庭に照らし合わせながら読み進めてみてください。

- 【この記事で分かること】

子供部屋が親子に与えるメリットとは何でしょうか。 - 子供部屋作りで、家族にとって重視すべき3つのポイントを解説しています。

- 具体的な子供部屋のレイアウトのコツを、広さや年齢、男女別に画像例を用いて徹底的に網羅しています。

子供部屋が持つ役割

子供部屋は、子供の心や能力の成長、プライバシーの確保など、とても重要な役割を担っています。仮に不適切なレイアウトの子供部屋を用意してしまうと、遊んでばかりいる・部屋にひきこもってしまうといった、子供の成長を妨げる結果になってしまうでしょう。

子供部屋を作るメリット

子供部屋を作ることは、親子どちらにも多くのメリットがあります。

| 子供にとってのメリット | 親にとってのメリット |

| ・自己管理能力が身に着く ・勉強や遊びに集中できる ・プライバシーを守れる | ・子供に関するもの(本やおもちゃなど)を一カ所に集められる ・リビングが散らからない ・自分の時間を確保できる |

子供部屋がない状態だと、必然的に自宅にいる間は子供と保護者が常に同じ空間にいることになります。その状態では、子供は勉強や遊び・保護者は仕事や趣味など、それぞれが自身のプライベートな時間を有意義に過ごすのは難しいでしょう。

また、子供が年齢を重ねて成長するにつれて、子供のプライバシーにも配慮していかなくてはなりません。

子供部屋を作ることで、そのような問題を解決することができます。

ただし、子供部屋のレイアウトや間取りによっては、上記で紹介したメリットを十分に得られない可能性があります。

戦略的な間取りが「いい子」に育てる理由

子供部屋を戦略的な間取りにすることで、居住空間に子供なりの導線が出来上がり、タスク管理能力が身に着きます。

例えば、自分のことを自分でできるようになります。

- 翌日の学校の準備

- 宿題

- 習い事の練習

- 片付け

上記は一般的に子供は自発的にやることが苦手と考えられていますが、原因はこれらを「やりやすい環境」が整っていない、という家庭が多くあります。

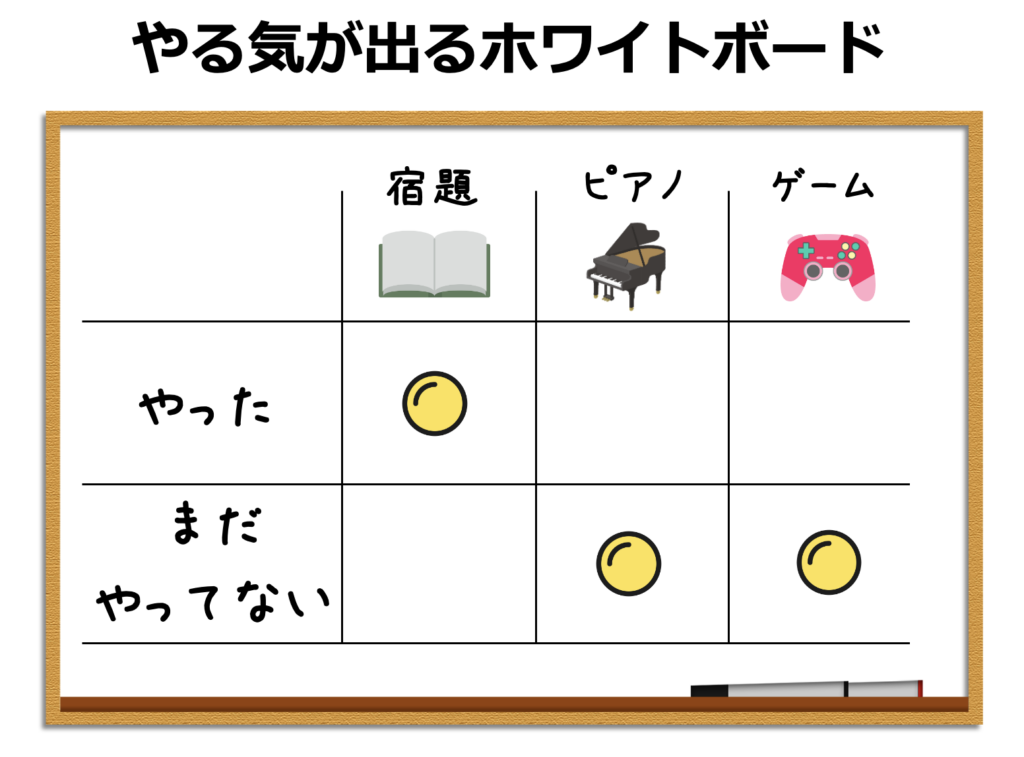

では、やらなければならないことを自発的にできるには、どのようにしたら良いのでしょうか?いろいろな方法が考えられますが、例えば、次のような「やる気が出るホワイトボード」を作って、子供部屋のドアに取り付けてみるなどはいかがでしょうか?

磁石で簡単に動かせるような、いわば「To Doリスト」です。やらなくてはいけないことを何度も親から叱られたり、急かされたりすると、子供は嫌になってしまいます。

このように子供が簡単な動作で行えるものを考案し、すべてを「やった」に磁石が移動したらお菓子を与えるなど、大人が一緒に「面白さ」や「気付き」を与えることが大切です。

また、部屋で脱いだ服をなかなか洗濯かごまで入れに来てくれないなら、カゴや箱を子供部屋に準備し、ここに入れるように言い聞かせます。

これが出来るようになったら、次の段階で洗濯カゴまで持って行くよう、またしつけを重ねます。

このようにレイアウトや導線を戦略的に作ってあげることで、「〇〇するにはどうしたらいいか?」といった思考力が身に着いていくのです。そして、思考力が身に着くことによって、次第に子供に自立心が芽生えていきます。

「自分で考えて自分で決める」決断力や、「こうしよう、ああしよう」といった発想力が身に着き、「いい子」そして「立派な大人」への成長に繋がっていくでしょう。

子供部屋は何歳から必要?

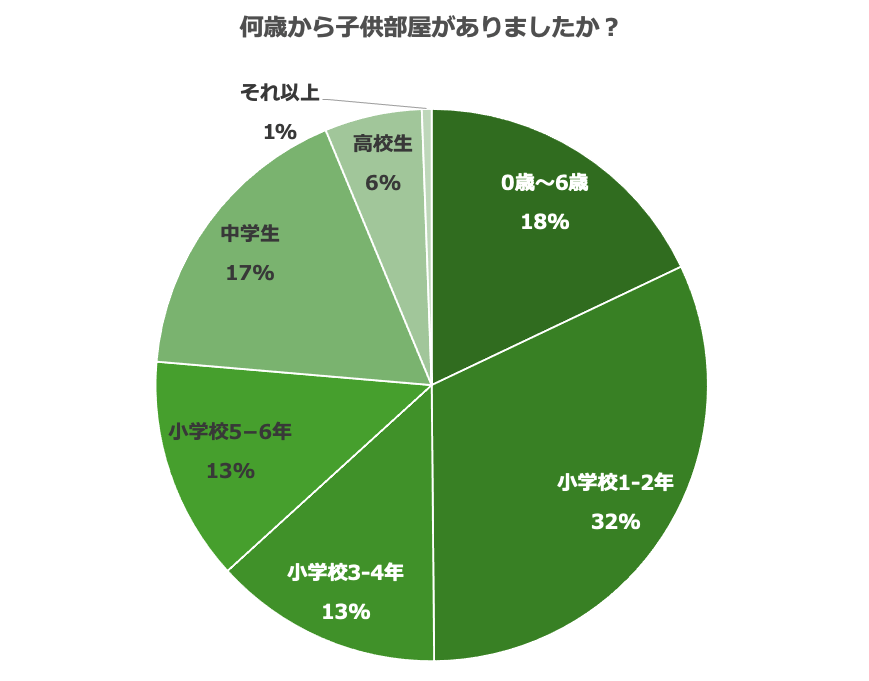

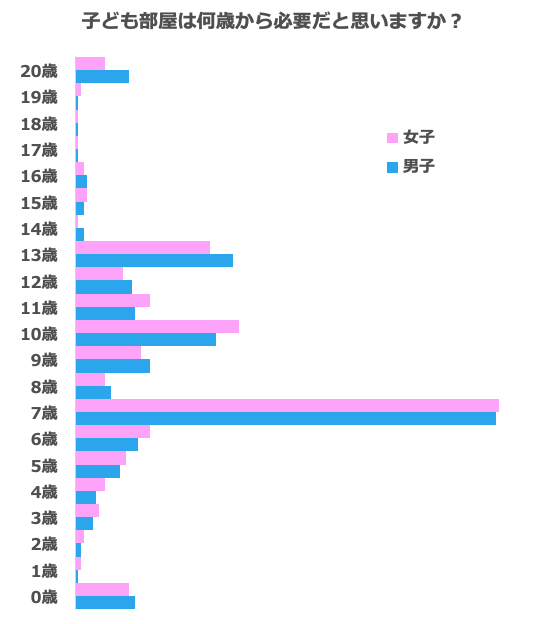

子供部屋は何歳からあったのか、何歳から必要だと思っているかなどについて、我々が独自にインターネットで調査を行いました。(2024年5月実施。N=420)実際の調査結果をこちらにまとめます。

インターネット調査 実際に何歳からだった

子ども部屋があったとお答えがあった方に、その年齢を聞いてみたところ小学校低学年までにあったとお答えになった方は全体の半数を占めています。さらに、小学校卒業までに子ども部屋があったとお答えになった方は4分の3に上ります。

「何歳から部屋を作るべき?」一番多い回答は?

次に、「何歳から子ども部屋を作るべきだと思いますか?」という質問をしました。その結果は下記のようになりました。

男子、女子の間でほとんど差がなく、「7歳(小学校1年)」とお答えになった方が最も多いという結果になりました。やはり、小学校に上がるタイミングが一つの大きなタイミングになっているようです。次に多いのが女の子は10歳、男の子は13歳という結果になっています。女の子のほうが精神的な成長が速いことが現れているのかもしれません。

子供部屋を作るときの注意ポイント

実際に子供部屋を作る際には、以下の3つの点は特に注意しましょう。

- 勉強に集中できる環境作り

- 成長に応じた家具の大きさ・収納量

- 家族間の交流

具体的にどのようにすべきか、それぞれ解説していきます。

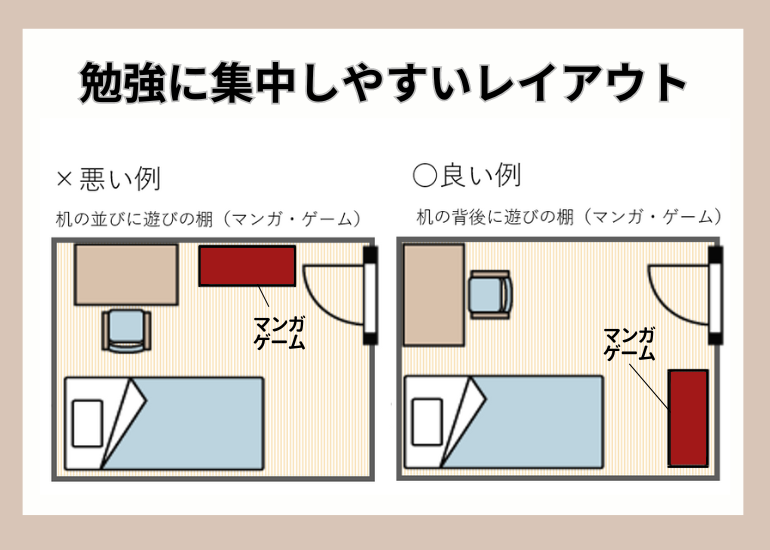

勉強への集中のしやすさ

勉強しやすい部屋を作る場合、例えば宿題中にマンガやゲームなど子供の集中力が途切れてしまうアイテムが目に入らないような環境をつくることが大切です。

- 良い例:机の背後に遊びの棚(マンガ・ゲーム)

- 悪い例:机の並びに遊びの棚(マンガ・ゲーム)

集中力は成長とともに養われ、持続時間も長くなりますが、小学校低学年の子供は15分程度、高学年でも30分程度と言われています。なるべく部屋の角に机を配置し、マンガ・ゲームなどが視界に入らないよう、切り離すようにしましょう。

成長に応じた家具・収納スペースの確保

子供部屋に設置する家具は、子供の成長に応じた変化を考慮して選択しましょう。

幼少期の子供には可愛らしいデザインのものを選んでしまいがちですが、長く使っていくならシンプルなものを選んだ方がベターです。

身長の伸びも考慮して、家具のサイズにも注意しなくてはなりません。洋服サイズが大きくなったのに収納スペースが同じでは、うまく整理ができなくなり、きついタンスの中にぎゅうぎゅうに詰め込むようになってしまいます。

また、年齢が上がるにつれて勉強教材なども増えるため、適宜考えていかなくてはなりません。この点の配慮が欠けてしまうと、大人になっても整理整頓が下手な人間になってしまいます。

家族とのコミュニケーション

親子は乳児期、幼児期はべったりな関係でも、小学校・中学校に上がるにつれて、徐々に過ごす時間が減っていきます。

しかし、子供時代の親との良好な関係性は自己肯定感を育て、社会に出た後にも大きく影響を与えます。そのため、必然的に減ってしまう家族のコミュニケーションタイムを確保するレイアウトが必要です。

- 対面キッチンで、リビングでテレビを見る子供と自然に会話ができる家

- リビングの窓から、父親が仕事へ出かけるのが見える家

- 吹き抜けで、1階にいても2階にいる子供と会話ができる家

このように、ほんの少しの工夫をするだけでコミュニケーションを形成できる「心あたたかな家づくり」が実現できます。

「いい子に育つ」理想的な子供部屋のレイアウト例

この章では、理想的な子供部屋を作るために、前提となるポイントをお伝えしていきます。

各家庭で部屋の広さや子供の性別・年齢などが異なりますので、雑誌やYoutubeなどを一緒に見て、どのような部屋にしたいかをぜひ一緒に考えてみて下さい。

1.子供部屋に行くまでに必ずリビングを通る

子供部屋の位置は、玄関からリビングを通って行ける部屋であることがベストです。2階に子供部屋があり、1階をリビング階段にするのが、イメージしやすいよくある例でしょう。

このようにレイアウトをすることで、必然的に子供と保護者のコミュニケーションが生まれます。逆に、玄関から子供部屋へ直行できる環境だと、中学生や高校生になると、帰宅とともに自分の部屋に閉じこもりやすくなります。

2.間仕切りで効果的に半個室空間を作る

住宅環境によっては、間仕切りを使って半個室空間を作り、子供部屋を作ってあげるのもおすすめです。

例えば、リビングなどに少しのスペースを設けてもいいですし、1つの広めの部屋を分割し、兄弟間で子供部屋に充てるのも良いでしょう。

それでも十分に子供部屋として機能しますし、前章で解説したメリットも享受できるはずです。

また、このようにすることで将来子供が自立した後、間仕切りを撤去して部屋を広く使うこともできます。

3.子供にとって居心地の良さを感じる部屋を作る

子供がプライベートな時間を過ごす場所である以上、子供部屋は子供が居心地の良さを感じられる空間でなくてはなりません。大人なら自分の部屋を自分でカスタマイズできますが、子供が過ごしやすい部屋を作ってあげるのは保護者の役目です。

もちろん、「居心地の良い部屋」の定義は子供の性別や年齢によっても変わってくる部分もあるでしょう。落ち着く色や好みのテイストの家具を、どこに置くか話し合って配置してあげましょう。

「勉強中でも居心地が良い環境」を用意してあげることがマストです。

4.子供の「片付けやすさ」を大切にする

子供に自発的に部屋を片付ける習慣を付けさせるには、「子供目線で片付けやすい部屋」を設計してあげることが大切です。

例えば、おもちゃや本の片付け場所を明確に決めておくことで「使ったら元に戻す」という習慣が身に着くはずです。

また、その際は子供の身長も考慮しなくてはなりません。小さな子供であれば、おもちゃを入れるカゴを用意することで、ポイポイと投げ入れるような遊び感覚で後片付けしてくれるでしょう。

5.机の向きを「西向き」か「北向き」にする

勉強机を設置する際は、机をどのようにするかも実は大切なポイントです。

まず、「一人でも勉強ができる子」は子供部屋に「西向き」か「北向き」のどちらかに勉強机を配置することをおすすめします。そうすることで、日中の時間帯は左側から日が入り、勉強しやすい環境を作れます。

実は、多くの場合学校の机は西向きに設置されており、これも左側から日が入り、ノートをとる際に手元に影ができないようにするためです。

また、小学校低学年など「一人で集中ができない子」は、リビング・ダイニングを「勉強の場」として、親と一緒に行える環境にしましょう。以下のような文房具一式を簡単に持ち運びできる「お勉強セット」を用意してあげると、片付けの習慣が身に付きます。

この場合は、子供部屋には勉強机は置かず、好きなものだけを集めてあげると良いでしょう。

6.夜間はインターネットが遮断される環境を作る

タブレット・スマートフォンやゲーム機など、子供が使う端末は夜間はインターネットが遮断されるよう環境設定しておきましょう。

子供部屋という親の目が届きにくい環境があると、子供が時間を忘れてゲームなどに没頭するようになる恐れがあります。

時間制限付きのロック機能が端末についていたり、Wi-Fi接続を遮断する機能がモデムについていたりするはずです。

また、子供にとって不適切なコンテンツへのアクセスを防ぐため、閲覧するサイトを制限する機能も活用するようにしましょう。

不登校・引きこもりになりやすい子供部屋にみる3つの特徴

子供部屋のレイアウトや仕様によっては、時に子供の成長を阻む悪影響を与えてしまいます。

特に、以下で解説する3つの特徴にあてはまる子供部屋を作ってしまうと、子供が引きこもってしまう危険性があるので注意が必要です。

1.部屋が広すぎる(物が多すぎる)

子供部屋が広すぎると、部屋が子供の好きなものでいっぱいになってしまいます。

よって、子供にとって自分の部屋が「世の中で最も居心地の良い空間」となってしまい、引きこもってしまう要因となるのです。子供部屋を「居心地の良い空間」にすることは大切ですが、はき違えた居心地の良さを与えてしまうのは危険です。

あくまでも、勉強に集中できる・ストレスを解消できる、といった前向きな意味合いの居心地の良さでなくてはいけません。

「他人と接することなく、この部屋にいればずっと一人で楽しく過ごせる」といった居心地の良さは、子供に悪影響を与えてしまう恐れがあるので注意してください。

2.内側から鍵がかけれる

子供部屋を内側から鍵をかけられる仕様にしてしまうと、子供が引きこもってしまう要因となります。

内鍵があると、「今は誰とも会いたくない」「親に干渉されたくない」といった心境のときに鍵をかけるのは当然でしょう。親との関係に悩む思春期、反抗期などは特にです。

子供部屋には鍵をつけないかわりに、子供のプライバシーに配慮する姿勢を魅せることも必要です。

- 親が入室するときは必ずノックする

- 子供が思春期ほどの年齢に差し掛かっていれば勝手に部屋に入らない

このような対応をとることで、難しい年ごろの子供も親との距離感を保ちやすくなります。

3.Wi-Fiやテレビを自由に使える

子供部屋でWi-Fiやテレビを自由に使える環境にしてしまうと、必然的に子供とのコミュニケーションの機会が減ってしまいます。勉強の妨げになるのはもちろん、引きこもりの要因にも繋がります。

リビングでないとテレビを見れない環境・Wi-Fiが繋がらない環境にしておくだけでも、子供と保護者のコミュニケーションの機会は持ちやすいものです。

【広さ別】子供部屋のレイアウトのコツ

この章では、子供部屋のレイアウトのコツを部屋の広さ別に解説します。これから家づくりをする方や、子供部屋を用意しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみて下さい。

3畳の子供部屋

- ベッド、もしくは机のどちらか片方のみを置く

- 2段ベッドを置けば、2人の子供の寝室として利用可能

- 壁掛けなどを使って、収納スペースを確保する

- 高さが低めの家具で揃えて、圧迫感を解消する

3畳の部屋というと、かなり狭いように思えるかもしれませんが、子供部屋として十分に機能します。ただし、寝る部屋・遊ぶ部屋・勉強部屋など、用途を限定した使い方になるでしょう。

それなら3畳でも十分なスペースを確保できますし、リビングで家族と一緒に過ごす時間も多くとれるはずです。

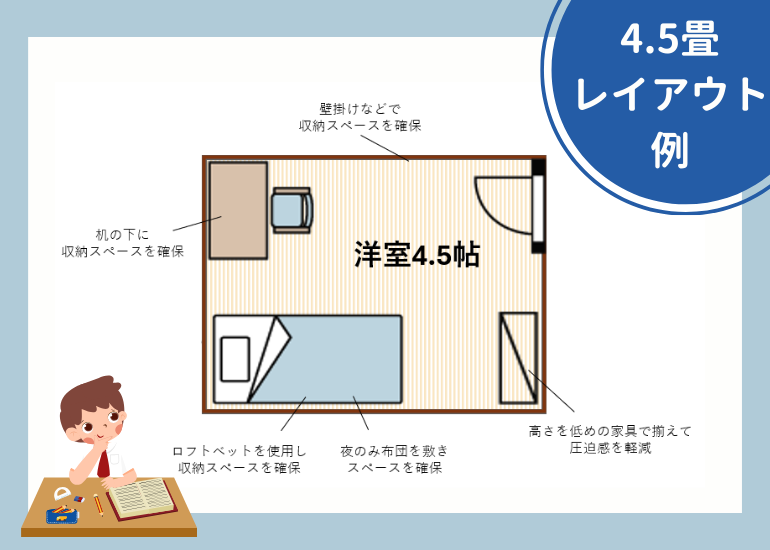

4~4.5畳の子供部屋

- ロフトベッドを使う

- 夜だけ布団を敷いて、スペースを確保する

- 壁面を有効活用する

- クローゼットに机を入れる

- 収納するものを限定する

- 高さが低めの家具で揃えて、圧迫感を解消する

4~4.5畳ほどの広さがあれば、ベッド・勉強机の両方を置くことも可能です。

友達を呼んで遊ぶには少し狭いかもしれませんが、1人で過ごす部屋としては十分な広さでしょう。

とはいえ、ロフトベッドを使うなどして空間を広く使う工夫は必要です。

また、場合によっては子供のものを全て収納するのは難しいかもしれません。その場合は、子供部屋に収納するものを限定し、他のものは別室で管理する必要があります。

5~6畳の子供部屋

- 2段ベッドを置き、2人用の子供部屋にする

- 夜だけ布団を敷いて、スペースを確保する

- 机をL字型に設置して、2人の子供が勉強に集中できる環境を作る

- 小さめの机やテレビを選び、床に座れるスペースを確保する

- 明るい色の家具を選び、部屋を広く見せる

5~6畳ほどの広さは、多くの家庭が採用する一般的な子供部屋のサイズ感です。狭すぎることはないので、2人用の子供部屋としても十分適応できるはずです。

ただし、その場合は2段ベッドを使うなどして空間を上手に使う必要があります。

また、机を置く位置にも工夫を施し、2人それぞれが勉強に集中できる環境を用意してあげましょう。

7~8畳の子供部屋

- 本棚や机など、家具を間仕切りとして利用する

- 左右対称になるようベッドなどを設置し、真ん中で仕切る

7~8畳ほどの広さになると、2人用の子供部屋としても十分機能します。

パーテーションで仕切って2人のパーソナルスペースを確保するのもいいですが、本棚などを間仕切りとして半個室にするのも1つの手段です。

また、1人部屋では習い事の練習のためにピアノを設置するなど、比較的柔軟なレイアウトが可能です。ただし、物を増やしすぎてしまわないように注意しましょう。

【男女別】子供部屋のレイアウトのコツ

子供部屋のレイアウトやコーディネートは、子供の性別によっても配慮すべきポイントが変わってきます。

男女それぞれの子供部屋のレイアウトのコツを解説するので、参考にしてみてください。

男の子の子供部屋

幼少期の男の子は、とにかく元気いっぱいですよね。

部屋の中を走り回ってもケガをすることがないよう、角の丸い家具や高さが低い家具を選んだ方がいいでしょう。

また、男の子は幼児期・児童期・思春期と年齢を重ねるごとに、自分で選んだ好きなものに没頭するようになっていきます。児童期ならゲームなど、思春期なら本やスポーツ用品など、趣味に関するものを収納するのに十分なスペースを用意してあげましょう。

女の子の子供部屋

幼少期の女の子はかわいらしいデザインのものに惹かれる傾向が強いですが、成長と共に自身の好みを持つようになります。

幼少期の延長線上でかわいらしいデザインを好む子供もいれば、シンプルでシックなデザインに惹かれるようになる子供もいるでしょう。

また、女の子は男の子よりもインテリアやファッションに強い興味を示す傾向があります。

思春期ほどの年齢になる子供には、本人の好みを尊重してあげることをおすすめします。

【年齢別】子供部屋のレイアウトのコツ

子供部屋のレイアウトは、年齢とともに変化させていかなくてはなりません。

この章では、各年齢層別の子供部屋のレイアウトのコツを解説します。

乳幼児期の子供部屋

- 安全性に配慮する

- 手の届く高さに収納スペースを作る

- 片付けに関する約束事を決めておく

- 色分けするなど、片付けしやすい環境を用意する

遊びたい盛りの乳幼児期の子供部屋は、まず安全性を最優先しなくてはなりません。誤って転倒してもケガをしないようマットを敷いたり、角が丸い家具を設置したりなど、子供が安心して遊べる環境を用意しましょう。

また、幼児期の子どもに片付け習慣を身に着けさせるためには、子供が自分で片付けしやすい環境を整えてあげることが大切です。

片付け場所を色分けしてわかりやすくするなど工夫を施すと同時に、「使い終わったら片付ける」という約束事を取り決めるのがおすすめです。

小学生の子供部屋

- 勉強机の周辺に収納スペースを用意する

- 趣味に関するものは見えない場所に収納する

小学校に進学すると、本格的に勉強がスタートします。

教科書や勉強道具などの持ち物が増えるため、勉強机の周辺に適切なサイズの収納スペースを用意してあげましょう。

また、ゲームやスポーツ用品など、趣味に関するものは見えない場所に収納することをおすすめします。扉や布なので目隠しして、整理整頓の習慣・やるべきことに集中する習慣がつくよう協力してあげてください。

中学生以上の子供部屋

中学生以上になると、マンガやゲームなど趣味に関するものから部活用の道具まで、持ち物がさらに増えてきます。

十分な収納スペースを確保するため、システムベッドやロフトベッドなど空間を広く使えるアイテムを導入するのがおすすめです。

また、思春期に差し掛かると子供のプライバシーの保護にも気を配らなくてはなりません。

小学生までは半個室状態で不満なく過ごしていた子供も、1つの個室でないとストレスを感じるようになることが懸念されます。

兄弟で1つの子供部屋を共有するレイアウトのコツ

最後に、複数人の兄弟で1つの子供部屋を共有する際のレイアウトのコツを解説します。

二人兄弟(姉妹)の場合

二人兄弟(姉妹)で1つの子供部屋を共有する場合、二段ベッドの導入はマストです。

例えば二段ベッドを部屋の中央に置き、部屋の左右にそれぞれの勉強机を置くことで2人それぞれの半個室を用意することができます。

もしくは、ロフトベッドを用意してそれぞれの就寝スペース・勉強スペースを1つの空間内に収めるのもおすすめです。1つの空間内に収める場合、姉妹であれば女の子の特性上、机を横並びに設置することで、姉が妹に勉強を教えられるというメリットがあります。

ただし、男の子は兄弟喧嘩が激しくなったり、一緒に遊びだしてしまったりする懸念点がありますので、机は「横並び」よりも「背中合わせ」にする方が、集中力の妨げにならないかもしれません。

三人兄弟(姉妹)以上の場合

三人兄弟(姉妹)で1つの子供部屋を共有する場合は、実際には珍しいかもしれません。

変に親が介入すると言うよりも、兄弟間でレイアウトを決めさせるのはいかがでしょうか。誰かがリーダーシップを取り、兄弟間で独自ルールを作っても良いでしょう。

スマホやSNSに触れている年頃であれば、自分たちで海外インテリアなどを探し、日本にはないお洒落なセンス、発想力が身に付きます。もしくは、父親が混ざり、DIYなどで独自の家具を作ってみてもいいかもしれません。

子供部屋内で「兄弟社会」が出来上がり、親も驚くようなレイアウトが出来上がる可能性があります。

異性のきょうだいの場合

異性のきょうだいで1つの子供部屋を共有する場合は、思春期に差し掛かるタイミングからプライバシーに配慮しなくてはなりません。

家具を間仕切りとして部屋を分割するなどして、プライベートな空間を用意してあげましょう。

逆に、幼少期は2人のベッドや机を並べてあげることで、会話を楽しめたり、夜も怖がらずに眠りにつけたりなどのメリットを享受できます。

まとめ

「子供にのびのびと良い子に育って欲しい」という親の願いを叶えられるか否かは、子供部屋のレイアウトによって大きく左右されます。

不適切なレイアウトをしてしまうと、遊んでばかりで勉強が疎かになったり、引きこもりになってしまったり、ということになりかねません。

また、子供部屋の適切なレイアウトは、部屋の広さはもちろん、子供の人数・年齢・性別によっても変わってきます。

この記事の内容を参考に、子供が居心地良く過ごせる部屋はどんなものか考え、ぜひ一度お子さんと話し合ってみてください。最近はSNSやYouTubeなど、参考になる画像や情報が簡単に手に入りますので、意思や考えを尊重しながら、成長期の部屋作りをお楽しみください。