2024年10月、衆議院が解散し、総選挙が実施されます。選挙の結果によっては、与野党が入れ替わる、あるいは連立政権の枠組みが変更になる「政権交代」が起こる可能性もあります。

新しい政権はそれまでの政権とは全く異なるため、政策も大きく変わる可能性があり、その政策によっては、不動産価格が上昇することもあれば、逆に下がることもあります。

あなたの一票によって、政権が変わるかもしれません。あなたは不動産価格が上がる政権がいいですか?それとも不動産価格が下がる政権がいいですか?

そのためには、あなたはどんな政党を選べばいいでしょうか?

政策ごとに不動産価格へ与える影響を解説します。

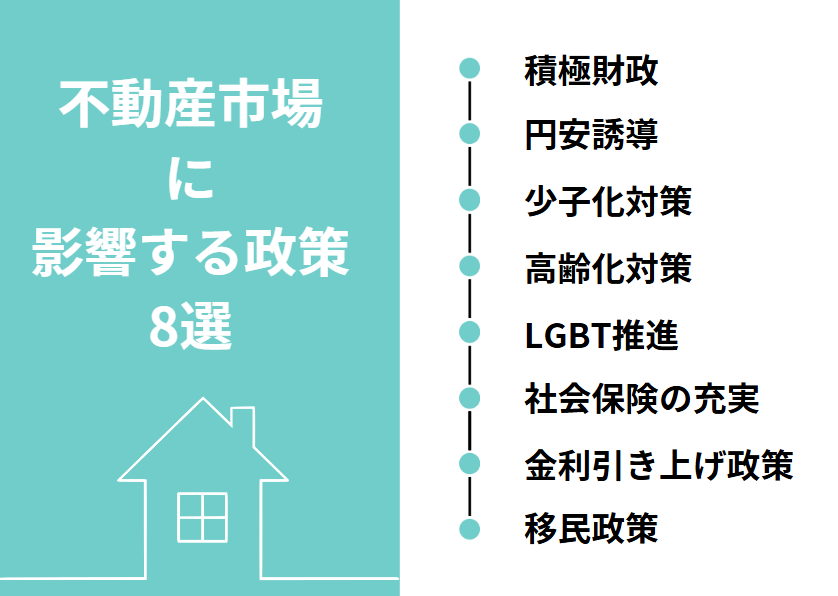

| 【この記事で分かること】 ・不動産価格に影響を与える代表的な8つの政策を挙げています。 ・各政策における実例を添えて解説しています。 ・不動産価格、需要がどのような理由で変動するかが分かります。 |

1.積極財政

積極財政は、政府が支出を増やして経済成長を促進するための政策です。この政策が実施されると、さまざまな経済活動が活発になります。

具体的な影響

積極的な財政政策が実施されると、政府の支出が増えることで建設業やインフラの整備が進みます。それに伴って雇用が増加し、消費行動も活発になります。

不動産市場では、住宅や商業施設への需要増、不動産価格の上昇が見られるでしょう。また、発展が遅れていた地域でも不動産の価値が向上する可能性があります。

経済活動が活性化することで、長期的な不動産市場の成長が見込まれるのが大きな特徴です。

事例

日本における積極的な財政政策の一例に「アベノミクス」があります。

安倍政権は大規模な財政支出と金融緩和を実施し、日銀の低金利政策を打ち出しました。これにより住宅ローンの金利が下がり、住宅購入が容易になりました。

また、都市部では不動産価格が上昇し、再開発やインフラの整備が進んだ結果、東京や大阪の地価上昇につながっています。これにより、不動産市場全体が活性化したと考えられています。

2.円安誘導

円安を促進する政策は、為替レートを調整して円の価値を低下させることで、輸出業を活性化させることを目的としています。この結果、外国の投資家にとって日本の不動産が相対的にお得に感じられ、不動産市場の成長が期待されます。

具体的な影響

円安が進行すると、外国人投資家が日本の不動産を手に入れやすくなり、都市部での投資物件の需要が増加します。

さらに、円安は株価の上昇を推し進めるため、資産の価値も高まります。その結果、投資家の関心が高まり、不動産を購入する動きが活発になるため、不動産価格が上昇するきっかけとなるようです。

一方で、円安によって輸入コストが上昇し、エネルギー価格の高騰は避けられません。日本は多くのエネルギー資源を輸入に依存しているため、電気やガスのコストが増加し、企業や家庭にとっての負担が大きくなります。

これがインフレを引き起こし、経済全体が停滞すると、地方の不動産市場に悪影響を及ぼす可能性があります。

事例

政権交代による円安政策ではありませんが、2020年の新型コロナウイルスの流行以来、日本では円安が進み、外国人投資家による不動産購入が増加しました。特に東京や大阪などの都市部では、円安のおかげで割安に感じた外国人投資家が、高級住宅や商業物件を積極的に購入し、不動産価格が上昇しました。

しかし同時に、円安によって輸入品のコストが上がり、エネルギー価格も高騰しています。この影響で、生活コストの増加が顕著にみられ、特に地方では不動産需要が伸び悩む結果となりました。

3.少子化対策

少子化対策として、政府が子育て世代への支援を強化することで、ファミリー層の住宅需要が高まりが期待されます。

具体的には、「住宅購入に対する補助金」や「税制の優遇措置の導入」といった制度です。

具体的な影響

少子化対策が進むと、子育て世代の住宅購入意欲が高まり、特にファミリー向けの広めの住宅や、一戸建ての需要が増加します。住宅需要が増えることで、不動産価格の上昇が見込まれ、地域によっては、急速に価格が上がる可能性もあります。

また、住宅ローンの利用者が増えることで、不動産市場全体が活発になり、長期的に安定した成長が期待されます。

事例

2010年代に実施された住宅ローン控除制度の拡充は、子育て世代の住宅購入を後押しし、多くの世帯が新築住宅や中古住宅を購入するきっかけとなりました。

広めの間取りや庭付きの一戸建て、子どもが成長しても快適に暮らせるような間取りの物件が人気を集めたようです。

購入者からは「ローン控除がマイホーム購入のきっかけになった」「広いリビングや家族全員が快適に暮らせる家を選べて、子どもたちも伸び伸びと生活できている」という制度への高い評価につながる声が聞かれました。

4.高齢化対策

高齢化が進む中、政府が高齢者向けの住まいに対する支援や政策を打ち出すと、高齢者向け物件の供給やリフォームが増加することが予想されます。

- 段差のない床

- 手すりの設計

- 浴室やトイレの安全設計

例えば、上記のようなバリアフリー設計の住宅です。他には、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)が挙げられます。

- 安否確認サービス

- 生活支援サービス

- 緊急通報サービス

これらが増えることで、特定の市場に新たな需要が生まれる可能性があります。

具体的な影響

上記の設計・サービスにより、特定のエリアでは高齢者向けの物件の価格が上がる可能性があります。また、高齢者向けの住宅を改修するニーズが増えることで、リフォーム業界も活気づくでしょう。

郊外や地方都市では、高齢者向け住宅の需要が高まり、これまで価格があまり動かなかった地域でも、不動産価格が上がるかもしれません。

事例

一例として、政府が進めた「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」の普及政策が挙げられます。2011年、「改正高齢者住まい法」の施行により導入されたこの制度は、高齢者が安全かつ快適に生活できる住環境の整備を目的としています。

この政策により、多くの建設業者がサ高住の建設に乗り出し、都市部や郊外の不動産市場に新しい需要をもたらしました。

その結果、高齢者世代向けの住宅市場が拡大、さらに高齢者向けの特定住宅に関するビジネスが広がり、関連産業も成長を遂げました。

5.LGBT推進

LGBTに対する社会的な理解と法的な支援が進むと、同性カップルが安心して住める住環境の整備が求められます。

| 【LGBTとは】 レズビアン(Lesbian)ゲイ(Gay)バイセクシュアル(Bisexual)トランスジェンダー(Transgender) ※上記の頭文字を取った言葉で、性的指向や性自認に関する多様な人々の集まりを指す。 |

広い間取りの物件や、同性カップルが暮らしやすい物件への需要が高まることで、不動産市場への影響が考えられます。

具体的な影響

同性カップルが安心して生活できるよう、住民の多様性を尊重する環境が求められるようになっています。

- 二人世帯物件の需要増

同性カップルの二人暮らし需要に伴い、2LDK~3LDK程度の間取りの物件や、共同生活に適した設計の物件のニーズが増える可能性があります。

- 居住環境の多様化

同性カップルにとって安心して暮らせる、偏見や差別のない地域やコミュニティが求められ、そうしたエリアの不動産価格が上昇することが考えられます。

- 法的対応への配慮

同性パートナーシップ証明制度を導入している自治体が増えており、これに対応した不動産取引が活発になる可能性があります。

一例として、上記のような影響が考えられます。

事例

実際に、同性カップルが暮らしやすい街づくりの事例が、いくつか見られます。

たとえば、東京都渋谷区や世田谷区などは、同性パートナーシップ証明制度を導入しており、同性カップルが安心して暮らせるエリアとして人気です。

特に渋谷区では、盛んな再開発も相まって、エリアの不動産価格が上昇傾向にあります。

さらに、一部のデベロッパーや不動産会社は、LGBTの人々をターゲットにした住宅プロジェクトを展開し、性的少数者に配慮した設計やサービスを提供するケースも増えています。

6.社会保険の充実

社会保険の拡充により、労働者が受け取る手取りが減る可能性があります。これにより、家賃を支払う負担が増え、賃貸市場における家賃が下がることも予想されます。経済が冷え込むと、住宅の価格も停滞することが考えられます。

具体的な影響

社会保険の拡充により、労働者の可処分所得(税金などを差し引いた手元に残る所得)が減少すると、家賃の支払いが困難になる人が増加します。これにより、特に低所得層を対象とした賃貸物件では、賃貸需要の低下が起こり、家賃下落の可能性が懸念されるでしょう。

また、家計全体の負担が増えることで、住宅購入を検討していた世帯も購買意欲が喪失します。これにより、住宅需要が低迷することが考えられます。

特に地方や郊外の住宅価格は下落しやすくなり、不動産市場の鈍化が顕著に現れそうです。

事例

2010年代後半の日本では、健康保険料や厚生年金保険料の引き上げが行われました。

この時期、日本で進む少子高齢化対策として、年金制度や医療制度の持続可能性を確保するために、社会保険料が段階的に引き上げられました。

特に労働者と企業が負担する保険料の割合が上昇し、給与から差し引かれる保険料が増えたことで、手取り収入が減少しています。

これにより住宅購入を考えていた世帯でも、住宅ローンの返済に不安を覚え、購入を先送りするケースがあったと考えられています。一部の地方都市では、新築住宅の販売が低迷し、住宅価格の下落が見られたようです。

7.金利引き上げ政策

金融政策の一環として、日銀が金利を引き上げることは、不動産市場にとって大きな影響をもたらします。金利が上昇すると、住宅ローンの金利も上がり、借り入れのコストが増えるため、住宅購入者にとっては経済的な負担が増加します。

具体的な影響

金利が上がると、住宅ローンの返済が厳しくなり、住宅を購入する人が減少するため、不動産取引が減る可能性があります。すでにローンを抱えている人々は、返済額の増加に直面し、返済が難しくなるケースが増えることで、売り物件が増えたり、不動産価格が下がるリスクも高まるでしょう。

事例

近年、2022年のアメリカでは金利の引き上げが大きな影響を及ぼしました。インフレ対策として米連邦準備制度(FRB)が金利を急激に上昇させた結果、住宅ローン金利も急騰し、アメリカの住宅市場は冷え込んだようです。

このように、金利の上昇は不動産市場に対して強い抑制効果を持つことが明らかになっています。

8.移民政策

政府が移民政策を緩和した場合、労働力の増加によって住宅需要が高まり、不動産価格が影響を受ける可能性があります。

具体的な影響

- 労働力確保

- 難民受け入れ

- 家族移住

- 学生ビザ・留学

上記のような移民政策により、労働者や家族、留学生が増えることで、東京・大阪を中心に都心部での住宅需要が急増します。新たに住む場所が必要になるため、賃貸市場での競争が激化し、家賃や物件価格の上昇につながるでしょう。

また、外国人労働者の増加により、オフィスや商業施設の需要拡大も見込まれます。

事例

実際の事例として、シンガポールやカナダなど、移民政策を積極的に進めた国々では、移民が経済成長に貢献し、都市部の不動産価格が上昇した例があります。

また、日本でも2019年に「特定技能」ビザが導入され、特定分野での外国人労働者の受け入れが拡大しました。これにより、外国人労働者が集まる都市部で住宅需要が増え、不動産市場に影響を与えたケースが見受けられます。

まとめ

政権交代に伴う新たな政策は、不動産市場に大きな影響を与えます。

積極財政や円安誘導、少子化対策が進めば、都市部を中心に不動産需要が増加し、価格上昇が期待されます。一方、金利の引き上げや社会保険の負担増は、家計負担を増やし、市場を冷え込ませる可能性もあります。政策の動向に注意し、不動産市場を見極めることが重要です。

あなたが次の政権にどんな政策を望んでいるのか。自分がこうしたいと思う政策を支持している政党をしっかりと見極め、あなたの一票を活かして下さい。