物件の管理には、日々の運営や清掃・修繕だけでなく、火災や事故のリスクに備えることも大切です。賃貸物件では、たばこや侵入盗といった火災・事故の原因が挙げられ、オーナーとしての対策が求められます。

この記事では、物件の火災や事故を未然に防ぐための具体的な対策を紹介します。入居者へ安全な住環境を提供するためにオーナーとしてできることを考えてみましょう。

| 【この記事で分かること】 ・火災の出火原因は何が多いのでしょうか。 ・不動産オーナーが事前にできる具体的な火災・防犯対策を6つずつ紹介しています。 |

賃貸物件で注意したい火災・事故の現状

安全な住環境を維持し、入居者の安心を確保するためにも、火災や事故の現状を把握することが重要です。まずは、火災・事故の最新データをもとに、賃貸物件の現状について詳しく見ていきます。

出火原因1位は「たばこ」

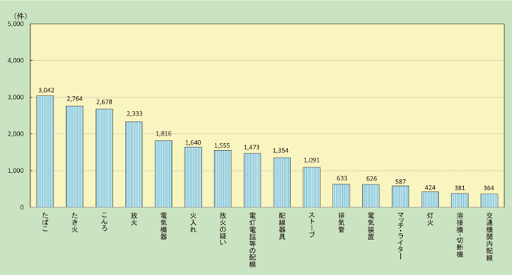

「令和4年版 消防白書」によると、出火原因の第1位は「たばこ」によるものです。喫煙者数は年々減少傾向にあるにも関わらず、依然として高い割合を占めています。

その多くは紙たばこによるもので、喫煙時の不注意や後始末の処理不足が要因です。

また、物件管理面では「放火(放火の疑い)」にも注意しなくてはなりません。詳しくは後述しますが、道路に近い共用部にある可燃ごみや、バイクや自転車への放火も発生しています。

「侵入強盗」「侵入盗」の増加が目立つ

「侵入強盗」「侵入盗」の増加が深刻な問題となっています。2023年1月には、東京で高齢女性が住居侵入の被害に遭い、命を落とすという痛ましい事件も発生しました。

警視庁のデータによると、2023年上半期だけでも侵入盗の件数は前年同期比で+28%と大幅に増加しています。2024年に入っても、この手のニュースは後を絶たず、SNSで「闇バイト」と称して実行犯を募る手口も広がり、さらなるリスクの一因となっています。

オーナーとしては、防犯対策の強化が入居者の生活を守る大きな課題でしょう。

物件の火災対策6選

賃貸物件で火災リスクを未然に防ぐには、事前に対策を講じておくことが大切です。

喫煙者による火種の管理や、共用部分に放置された可燃物の除去、防火設備の整備など、オーナーができることは多岐にわたります。

具体的な火災対策について、以下で重要ポイントを挙げて解説します。

1.定期的にたばこの吸い殻をチェックする

「たばこ」は毎年出火原因の上位に位置しており、特に吸い殻の不適切な処理が火災のリスクを高めています。物件の安全を確保するためには、共用部分に捨てられた吸い殻を定期的にチェックすることが重要です。

吸い殻が入居者によるものであれば、処分方法について定期的に注意喚起を行うことで、火災リスクの低減につながります。外部からのポイ捨てであれば、「ポイ捨て禁止」の張り紙をするなど、視覚的な注意喚起を行うことも有効です。

こうした地道な取り組みの積み重ねにより、物件全体の安全性を向上させることができます。

2.共用部に可燃物を放置されないようにする

共用部に可燃物が放置されていると、放火されやすい環境を作ってしまうことになります。特に段ボールや古紙などの可燃物は、意図的に火をつけられるリスクが高く、建物全体に被害が及ぶ危険性があります。

そのため、共用部を常に清潔に保ち、可燃物が放置されないようにすることが重要です。定期的な清掃と巡回、注意喚起を行いましょう。

3.バイク置き場の位置を見直す

放火事件の中には、自転車やバイクに火をつけるケースも少なくありません。特に、可燃素材であるサドルの範囲が広いバイクは放火の標的になりやすいため、置き場の位置には十分な配慮が必要です。

物件の共用部や周辺の目立たない場所に配置することで、放火リスクを減らすことができます。また、物件前の路上などにもバイクが放置されないよう、入居者への注意喚起や適切な管理を行いましょう。

4.入居者に防火布の設置を推奨する

入居者の火災リスクを低減するためには、キッチンなど火を使用する場所での防火布や防炎カーテンの設置が有効です。これらのアイテムは、火が広がるのを防ぎ、万が一の際にも被害を最小限に抑える効果が期待できます。特に防炎カーテンは、火の粉が飛んだ場合でも延焼を防ぐことができ、室内の安全性を高めます。

実際には設置することが難しくても、このように入居者に対して日々の意識付けは大切です。

5.消火器の設置と点検を怠らない

消火器の設置と点検は、火災対策として必須であり、オーナーの重要な義務でもあります。消防設備点検は消防法で義務付けられているため、費用がかかるからと後回しにせず、必ず定期的に行いましょう。

特に消火器は初期消火において非常に効果的ですが、使用方法を知らないといざという時に適切に対応できません。共用部の掲示板に消火器の使い方を掲示し、入居者にも周知することで、火災時の被害を最小限に抑えられます。

6.避難経路の告知と妨害物を置かせない

避難経路の確保は入居者の安全に直結します。共用部や廊下、階段などの避難経路には、日頃から通行の妨げとなる物がないかを確認しましょう。

また、避難経路を入居者に分かりやすく告知することも大切です。掲示板や各階の壁に避難経路図を掲示し、避難ルートを周知することで、緊急時の迅速な避難をサポートできます。

物件の事故対策6選

物件の安全性を維持するには、防犯対策が欠かせません。物理的に防犯対策を強化することで、入居者を犯罪から守り「事故物件」になることを防げます。

また、視覚的な防犯対策の強化は、犯人から狙われやすい物件環境にするのはもちろん、入居率の向上にも繋がります。

本章では、賃貸物件のオーナーが実施できる具体的な事故対策を解説していきましょう。

1.防犯カメラやセンサーライトを設置する

防犯カメラやセンサーライトの設置は、物件の安全性を高めるために非常に効果的な対策です。これらの設備は、侵入者を心理的に牽制し、物件全体の防犯力を強化します。

また、共用部や物件の周辺を明るく保つことで、放火被害を防ぐ効果も期待できるでしょう。特にセンサーライトは、自動車へのイタズラなど、夜間の不審な行動を抑制するのにも役立ちます。

2.「忍び返し」を取り付ける

トゲのついた「忍び返し」は、フェンスやバルコニーの上部に取り付ける防犯グッズで、不法侵入を防ぐための効果的な対策です。平坦な場所だけでなく、雨樋に取り付けられるタイプもあり、さまざまな箇所で侵入防止に役立ちます。

物件の弱点となりやすい場所に「忍び返し」を設置することで、より安全な住環境を確保することができます。

3.共用部に侵入防止柵を取り付ける

共用部からの不正侵入を防ぐために、防止柵の設置も効果的です。駐車場側に共用廊下がある場合など、不審者が立ち入りやすい場所には、防止柵を設置することで侵入を大幅に抑制できます。

また、防止柵は視覚的にも防犯効果が高く、侵入を試みる心理を低減させる効果もあります。

4.簡単によじ登れる導線を作らない

侵入犯の手口には、2階以上の部屋に立ち入るケースもあります。

例えば、エアコンの室外機が壁に近い位置に設置されている場合や、フェンスや塀の高さが低く、その上に乗り越えやすい構造物がある場合など、簡単によじ登れる導線ができてしまいます。

このような状態は侵入者にとって格好の足場となり、防犯面での弱点となるため、設置場所や構造の見直しが必要です。

5.死角を作らない

建物周囲や共用部には、死角を作らないことが重要です。死角は不審者の隠れ場所となりやすく、侵入のリスクを高めます。駐車場やエントランス、廊下などの見通しが悪い場所は、視認性を高めることで、防犯効果が向上します。

このような場所には、特に防犯カメラやセンサーライト、忍び返し、侵入防止柵といった対策グッズの必要性が高いです。

6.オートロック解除時の注意喚起をする

オートロック付きの物件でも、入居者への意識付けは大切です。「オートロックだから安心」と思いがちですが、特に女性の場合、帰り道に後をつけられたり、待ち伏せされたりして、オートロック解除時に不審者が一緒に入ってくるケースも報告されています。

不審な人物が近くにいると感じた場合は、直接オートロックを解除せず、一度通り過ぎるか、安全な場所に避難するなどして対策をとるよう、入居者へ伝えましょう。

まとめ

本記事では、賃貸物件の火災や事故を未然に防ぐための具体的な対策について解説しました。

賃貸物件の安全性を確保するためには、日常的な物件管理に加え、火災や事故のリスクを意識した対策が欠かせません。たばこや放火による火災リスクの軽減、防犯カメラや忍び返しの設置、共用部や避難経路の管理など、物件オーナーとしてできることは多岐にわたります。

これらの対策を徹底することで、入居者が安心して暮らせる住環境を提供でき、物件の信頼性も向上するでしょう。安全性を高めるための取り組みを積み重ね、安心・安全な物件管理を目指しましょう。