Array

(

[0] => 7

[1] => 2020-10-12

[2] => 耐震を考える2つのポイントとは?-前編-

[3] =>

[4] =>

[5] =>

[6] => Array

(

[0] => 《東海地方にお住まいの方必見》

耐震を考える2つのポイントとは?-前編-

[1] => 《東海地方にお住まいの方必見》

耐震を考える2つのポイントとは?-前編-

)

[7] => 1

[8] => Array

(

[0] =>

新型コロナウイルスとともに暮らす、withコロナ生活。

マスクの着用、手洗い、密を避けるなど、はじめは大変だと思っていた新しい生活様式にも少し慣れはじめてきたのではないでしょうか。

一方で、日本は災害大国です。

いつ地震や大型台風による水害といった災害に見舞われてもおかしく有りません。

災害時に自宅から避難所あるいは仮設住宅に移ることになった場合、自宅と同じような感染予防環境を保つのは極めて難しいです。

避難所は、安全に災害に備えるということに加え、そこには最新の災害被害や、避難の状況、各避難所の人数や連絡掲示板など、様々な情報が集まってきます。

したがって、一時的に避難所にて待機することは重要でしょう。

しかし、感染予防の観点からは、状況が落ち着いたら、なるべく早く自宅に帰ることが望ましいです。

そのためには、災害に強い家を持つことが大切です。

災害に強い家を持つことは、安全を確保して、人命・財産を守るということに加え、感染対策にとっても大きな意味を持つのです。

なかでも心配な災害は「地震」。

この記事では地震が家屋にもたらす影響と、耐震を考える上で大切な2つのポイントについてまとめました。

[1] => ポイント1 「地震の揺れ」に建物が耐えられるか?

[2] =>

地震の被害の第一は、激しい揺れによって、建物そのものが壊れてしまうことです。

建物は地面に強固な基礎を作り、その基礎と柱などの構造を強固に結合しています。そのため、地面が大きく波打つと、それに接着している柱や壁などの構造部分が破損してしまうのです。

阪神・淡路大震災、東日本大震災、最近では熊本地震でもテレビに映し出される映像の中でも倒壊した建物が印象に残っているのではないでしょうか?

熊本地震では、全壊家屋が約8千棟、半壊家屋は約3万4千棟、一部損壊家屋は約15万3千棟にものぼりました。(国土交通省「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書」より)

[3] =>

自宅が全壊してしまうと、当然ですが生活は継続できません。

全壊を逃れたとしても、隙間ができていたり、水やガスなどのライフラインにとって重要な部分が壊れてしまっては、そのままでは住むことができず、修繕が必要です。

しかし、地震の直後は修繕を求める人が同時に多数発生するため、すぐに修繕してもらえるとは限りません。

実際、熊本地震でも、その地震から立ち直る前に水害など別の災害がやってくるということもありました。まずは、揺れに強い家にする必要があります。

[4] => ポイント2 液状化による影響

[5] =>

地震が住宅に及ぼす影響の2つ目は「液状化」です。

液状化すると家屋はどうなってしまうのでしょうか?

液状化が起こった場合、建物の躯体そのものを破壊するというより、その地盤に対してダメージが発生します。その結果、次のようなことが起こります。

[6] =>

・建物が沈んだり、傾く。わずかな傾きでも頭痛、めまいなど健康被害につながることがある。

・建物が水平移動する。

・砂が噴き出し側溝に入ったり勾配が変わることで、排水ができなくなる。

・地中に埋められた水道管・ガス管が破損する。

・敷地境界や杭などが移動することで境界線をめぐる問題になる。

(日本建築家学会HP「液状化被害の基礎知識」http://news-sv.aij.or.jp/shien/s2/ekijouka/instance/index.htmlより)

[7] =>

これは、実際に液状化が起こった様子の写真です。

アスファルトの部分と家屋の基礎のところは元々はくっついていました。それが液状化によって隙間ができているのがわかります。

家が傾いているだけではなく、目に見えない水道や電気・ガス管なども影響を受けていることも少なくない為、最悪の場合、下水管の勾配が逆になってしまい、詰まる原因になったりします。

特に、修理が不要だと思われた程度の傾きによる健康被害であったり、敷地境界の移動による隣人トラブルというのは予想のできない出来事であり、かつ地震後長期間にわたって悩みの種になります。

あまり外に表れない事例ですが、建物そのもののダメージが修復された後も続くトラブルはできるだけ避けたいものです。

液状化を防ぐことができればこのような心配もなくなります。

「耐震」というと、揺れに対する備えのことだと考えていた方も多かったのではないでしょうか。

これまで見てきたように、地震には「揺れ」と「液状化」、2つの側面があります。

どれだけ揺れに強い住宅を建てても、地盤が弱く液状化してしまっては元も子もありません。

しかし逆に地盤を強くして液状化を防いでも、揺れに弱く崩れてしまうようでは安心して住むことができないでしょう。

住宅を建てる際に考える「耐震」は、この2つ両方に対して備えること。

どちらが欠けても不完全なものになるでしょう。

[8] => 愛知県の持つリスクとは

[9] =>

東海地方は地震の起こるリスクが高いといわれていますが、その理由は次の通りです。

・地震を繰り返す「フィリピン海プレート」の上に位置する。

・前回の東海地震から160年以上経っている(前回は1894年)。

・100年〜150年間隔で発生してきた南海トラフ全体でも、前回から70年以上経っている(前回は1946年)。

・駿河湾地域で地殻のひずみが確認されている。

(気象庁HP「東海地震とは」https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/tokaieq.htmlより)

[10] =>

このように地震発生そのもののリスクも高まっている東海地方ですが、この地域の持つ地震のリスクというのはこれだけではありません。

もう一つの大きなリスクは、地震の揺れにより起こる地盤の液状化です。

液状化はどんな土地にでも起こるわけではありません。

埋立地やもともと沼や池だった場所、大きな河川の近くなどは液状化の危険性が高い土地です。特に過去に液状化の起きた地域は、大きな地震で再び液状化を繰り返すと考えられます。

このような弱い地盤は多量の砂と水によってできています。

砂粒子の中に水がたくさん入っているので、地震によって揺れることで砂と水が分離し、砂は下層へ、水が上層へと動きます。

建物を支える上層に水が集まることで液状化が起こるのです。

愛知県では、特に西部と南部が液状化の危険性が高い地域とされています。

つまりこの地域の持つ地震リスクとは、揺れそのものだけではなく液状化による地盤沈下も含んでいるのです。このエリアで家を建築する場合、地震対策は非常に重要なポイントになります。

では具体的にどんなふうに家をつくればいいでしょうか?

次の記事では、具体的に「地震に強い家の作り方」についてご説明したいと思います。

)

[9] => Array

(

[0] => W

[1] => T

[2] => W

[3] => P

[4] => W

[5] => T

[6] => W

[7] => P

[8] => W

[9] => P

[10] => W

[11] => T

[12] => W

[13] => P

[14] => W

)

[10] =>

[naiyou] => Array

(

[0] => system/life/upload/naiyou7-0.png

[1] => system/life/upload/naiyou7-1.png

[2] => system/life/upload/naiyou7-2.jpg

[3] => system/life/upload/naiyou7-3.png

)

[naiyou-num] => Array

(

[2] => system/life/upload/naiyou7-2.jpg

[0] => system/life/upload/naiyou7-0.png

[1] => system/life/upload/naiyou7-1.png

[3] => system/life/upload/naiyou7-3.png

)

[naiyou-s] => Array

(

[0] => system/life/upload/naiyou7-0s.png

[1] => system/life/upload/naiyou7-1s.png

[2] => system/life/upload/naiyou7-2s.jpg

[3] => system/life/upload/naiyou7-3s.png

)

[upfile] => Array

(

[0] => system/life/upload/upfile7-0.jpg

)

[upfile-num] => Array

(

[0] => system/life/upload/upfile7-0.jpg

)

[upfile-s] => Array

(

[0] => system/life/upload/upfile7-0s.jpg

)

)

【耐震を考える2つのポイントとは?-前編-】

《東海地方にお住まいの方必見》

耐震を考える2つのポイントとは?-前編-

新型コロナウイルスとともに暮らす、withコロナ生活。

マスクの着用、手洗い、密を避けるなど、はじめは大変だと思っていた新しい生活様式にも少し慣れはじめてきたのではないでしょうか。

一方で、日本は災害大国です。

いつ地震や大型台風による水害といった災害に見舞われてもおかしく有りません。

災害時に自宅から避難所あるいは仮設住宅に移ることになった場合、自宅と同じような感染予防環境を保つのは極めて難しいです。

避難所は、安全に災害に備えるということに加え、そこには最新の災害被害や、避難の状況、各避難所の人数や連絡掲示板など、様々な情報が集まってきます。

したがって、一時的に避難所にて待機することは重要でしょう。

しかし、感染予防の観点からは、状況が落ち着いたら、なるべく早く自宅に帰ることが望ましいです。

そのためには、災害に強い家を持つことが大切です。

災害に強い家を持つことは、安全を確保して、人命・財産を守るということに加え、感染対策にとっても大きな意味を持つのです。

なかでも心配な災害は「地震」。

この記事では地震が家屋にもたらす影響と、耐震を考える上で大切な2つのポイントについてまとめました。

ポイント1 「地震の揺れ」に建物が耐えられるか?

地震の被害の第一は、激しい揺れによって、建物そのものが壊れてしまうことです。

建物は地面に強固な基礎を作り、その基礎と柱などの構造を強固に結合しています。そのため、地面が大きく波打つと、それに接着している柱や壁などの構造部分が破損してしまうのです。

阪神・淡路大震災、東日本大震災、最近では熊本地震でもテレビに映し出される映像の中でも倒壊した建物が印象に残っているのではないでしょうか?

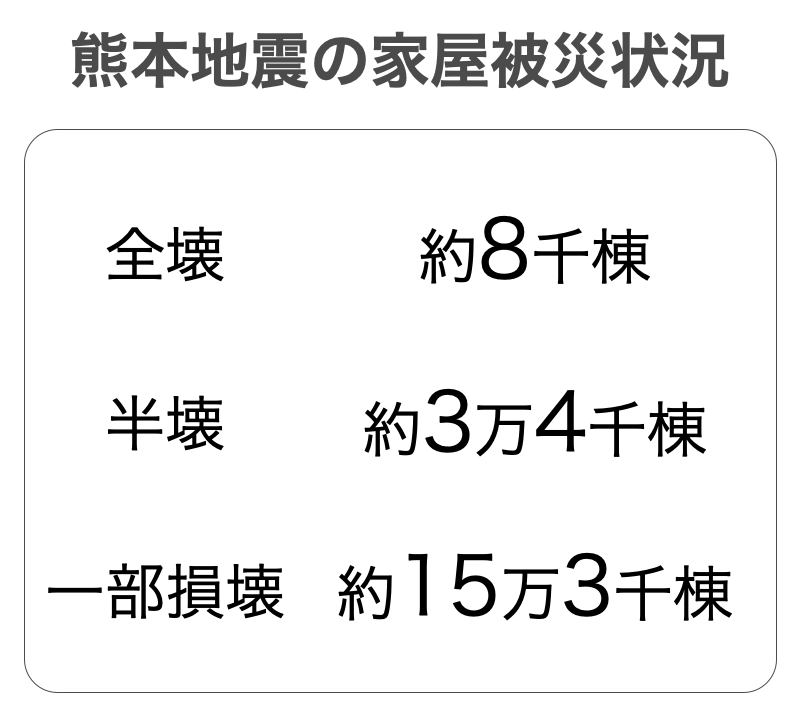

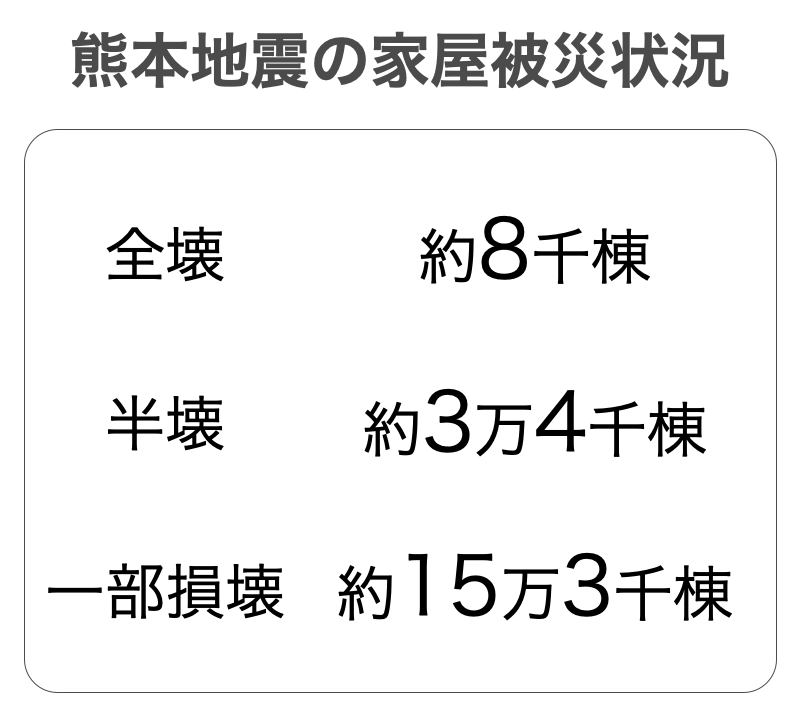

熊本地震では、全壊家屋が約8千棟、半壊家屋は約3万4千棟、一部損壊家屋は約15万3千棟にものぼりました。(国土交通省「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書」より)

自宅が全壊してしまうと、当然ですが生活は継続できません。

全壊を逃れたとしても、隙間ができていたり、水やガスなどのライフラインにとって重要な部分が壊れてしまっては、そのままでは住むことができず、修繕が必要です。

しかし、地震の直後は修繕を求める人が同時に多数発生するため、すぐに修繕してもらえるとは限りません。

実際、熊本地震でも、その地震から立ち直る前に水害など別の災害がやってくるということもありました。まずは、揺れに強い家にする必要があります。

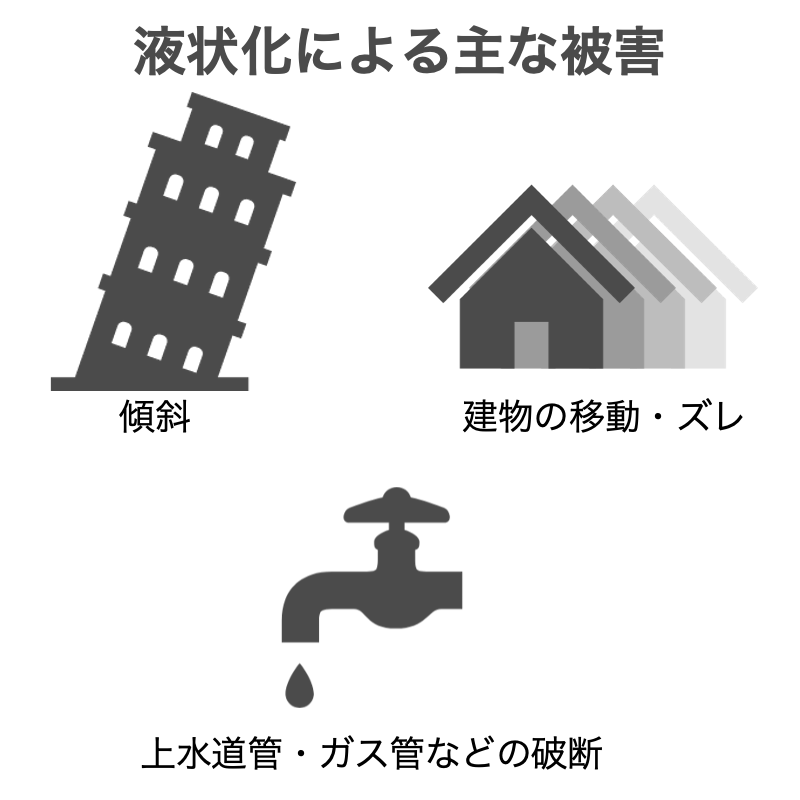

ポイント2 液状化による影響

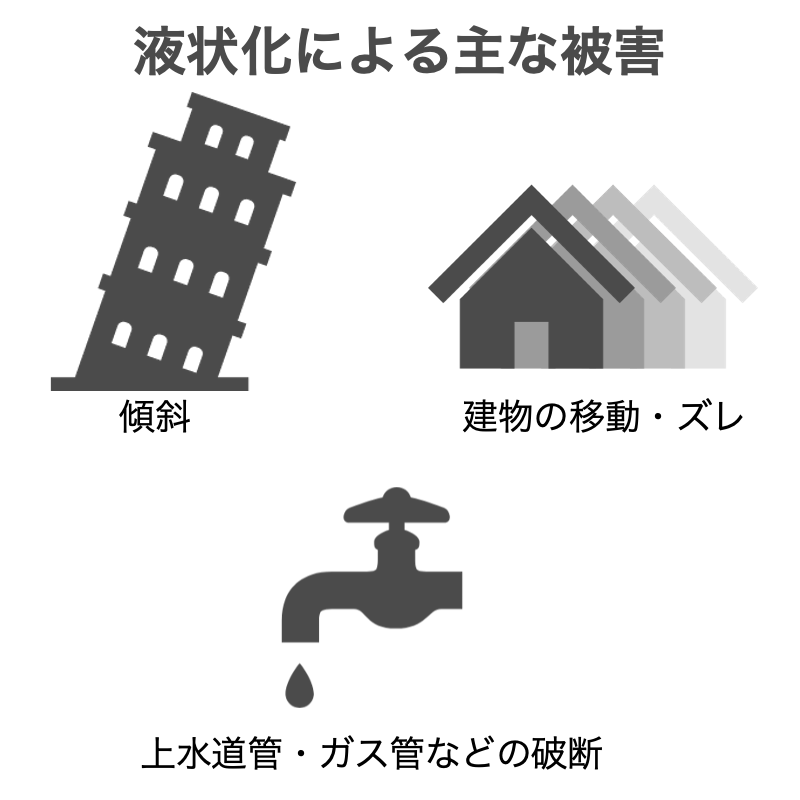

地震が住宅に及ぼす影響の2つ目は「液状化」です。

液状化すると家屋はどうなってしまうのでしょうか?

液状化が起こった場合、建物の躯体そのものを破壊するというより、その地盤に対してダメージが発生します。その結果、次のようなことが起こります。

・建物が沈んだり、傾く。わずかな傾きでも頭痛、めまいなど健康被害につながることがある。

・建物が水平移動する。

・砂が噴き出し側溝に入ったり勾配が変わることで、排水ができなくなる。

・地中に埋められた水道管・ガス管が破損する。

・敷地境界や杭などが移動することで境界線をめぐる問題になる。

(日本建築家学会HP「液状化被害の基礎知識」http://news-sv.aij.or.jp/shien/s2/ekijouka/instance/index.htmlより)

これは、実際に液状化が起こった様子の写真です。

アスファルトの部分と家屋の基礎のところは元々はくっついていました。それが液状化によって隙間ができているのがわかります。

家が傾いているだけではなく、目に見えない水道や電気・ガス管なども影響を受けていることも少なくない為、最悪の場合、下水管の勾配が逆になってしまい、詰まる原因になったりします。

特に、修理が不要だと思われた程度の傾きによる健康被害であったり、敷地境界の移動による隣人トラブルというのは予想のできない出来事であり、かつ地震後長期間にわたって悩みの種になります。

あまり外に表れない事例ですが、建物そのもののダメージが修復された後も続くトラブルはできるだけ避けたいものです。

液状化を防ぐことができればこのような心配もなくなります。

「耐震」というと、揺れに対する備えのことだと考えていた方も多かったのではないでしょうか。

これまで見てきたように、地震には「揺れ」と「液状化」、2つの側面があります。

どれだけ揺れに強い住宅を建てても、地盤が弱く液状化してしまっては元も子もありません。

しかし逆に地盤を強くして液状化を防いでも、揺れに弱く崩れてしまうようでは安心して住むことができないでしょう。

住宅を建てる際に考える「耐震」は、この2つ両方に対して備えること。

どちらが欠けても不完全なものになるでしょう。

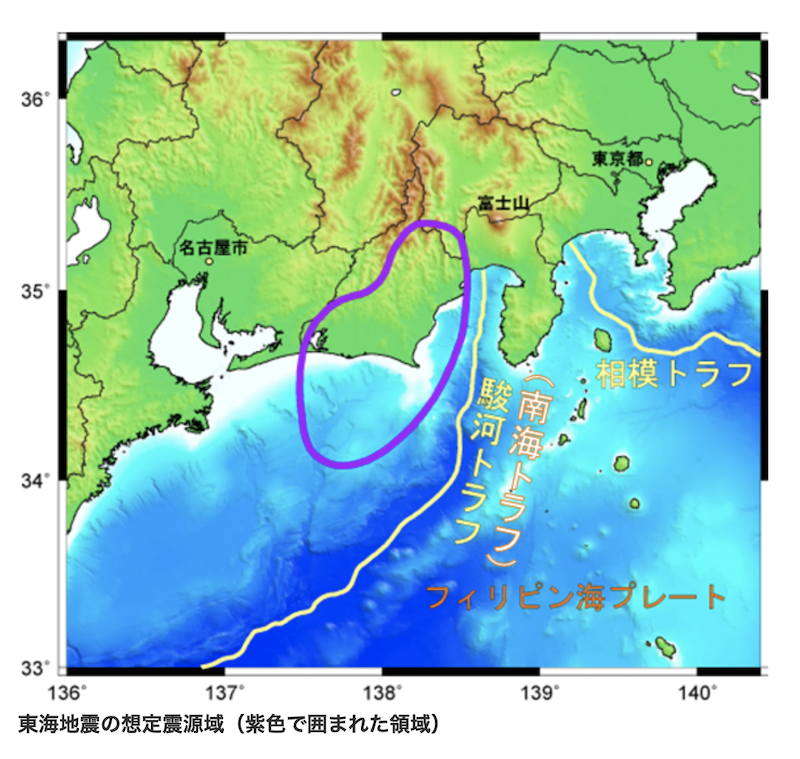

愛知県の持つリスクとは

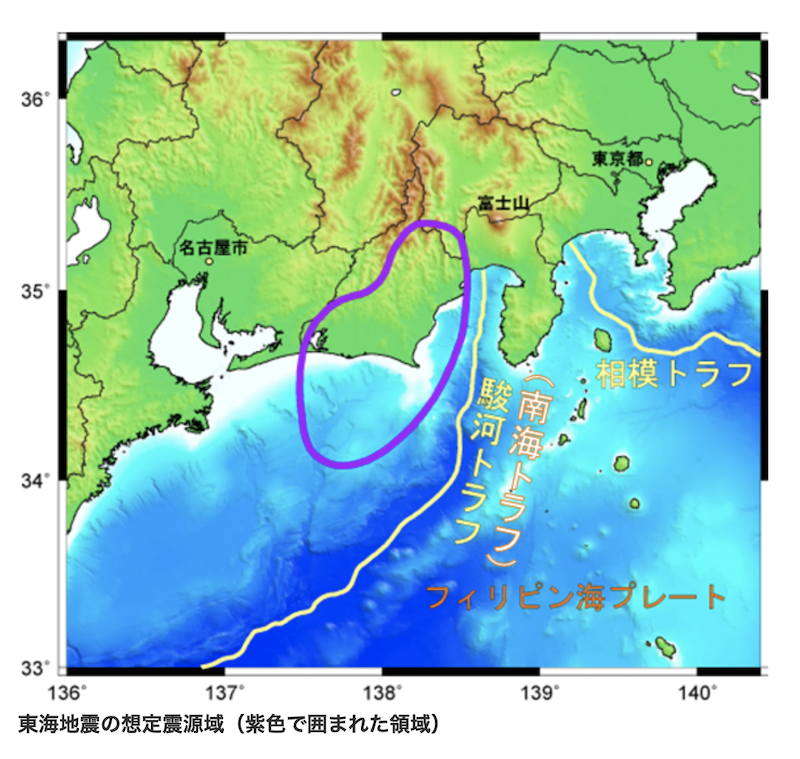

東海地方は地震の起こるリスクが高いといわれていますが、その理由は次の通りです。

・地震を繰り返す「フィリピン海プレート」の上に位置する。

・前回の東海地震から160年以上経っている(前回は1894年)。

・100年〜150年間隔で発生してきた南海トラフ全体でも、前回から70年以上経っている(前回は1946年)。

・駿河湾地域で地殻のひずみが確認されている。

(気象庁HP「東海地震とは」https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/tokaieq.htmlより)

このように地震発生そのもののリスクも高まっている東海地方ですが、この地域の持つ地震のリスクというのはこれだけではありません。

もう一つの大きなリスクは、地震の揺れにより起こる地盤の液状化です。

液状化はどんな土地にでも起こるわけではありません。

埋立地やもともと沼や池だった場所、大きな河川の近くなどは液状化の危険性が高い土地です。特に過去に液状化の起きた地域は、大きな地震で再び液状化を繰り返すと考えられます。

このような弱い地盤は多量の砂と水によってできています。

砂粒子の中に水がたくさん入っているので、地震によって揺れることで砂と水が分離し、砂は下層へ、水が上層へと動きます。

建物を支える上層に水が集まることで液状化が起こるのです。

愛知県では、特に西部と南部が液状化の危険性が高い地域とされています。

つまりこの地域の持つ地震リスクとは、揺れそのものだけではなく液状化による地盤沈下も含んでいるのです。このエリアで家を建築する場合、地震対策は非常に重要なポイントになります。

では具体的にどんなふうに家をつくればいいでしょうか?

次の記事では、具体的に「地震に強い家の作り方」についてご説明したいと思います。

2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説

2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説 南海トラフを想定した暮らしの防災ガイド|家・備蓄・ライフラインの整え方南海トラフを想定した暮らしの防災ガイド|家・備蓄・ライフラインの整え方

南海トラフを想定した暮らしの防災ガイド|家・備蓄・ライフラインの整え方南海トラフを想定した暮らしの防災ガイド|家・備蓄・ライフラインの整え方 耐震×液状化対策のW強化!

耐震×液状化対策のW強化! 「じゃあ、一緒に作ってみる?」と気軽に言えるキッチン。料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び

「じゃあ、一緒に作ってみる?」と気軽に言えるキッチン。料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び 停電時も安心!

停電時も安心! 光熱費をぐっと削減!

光熱費をぐっと削減!