不動産投資に興味を持ち始めたとき、「やめた方がいいよ」「失敗するよ」と周囲から言われたことはありませんか?家族や友人など、周囲の大切な人たちほど、心配して反対してくるケースも多いものです。

たしかに不動産投資にはリスクもあり、簡単に始められるものではありません。

しかし、その反対意見の多くは「正確な知識がない」「漠然とした悪いイメージ」からくるものも少なくありません。

この記事では、よくある反対理由とその背景を紐解きながら、どんな対応をすればよいのかを具体的に解説していきます。

なぜ「不動産投資はやめとけ」と言われるのか?

「やめておけ」と反対されると、やはり不安になってしまうものです。

まずは、よくある反対意見と、その根底にある誤解やイメージについて整理してみましょう。

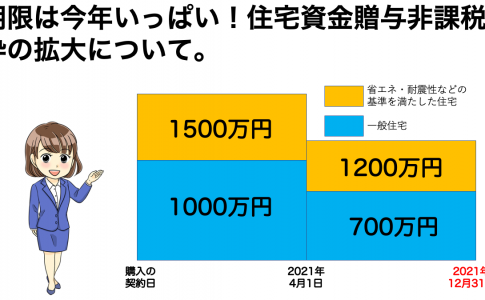

よくある反対意見5選

不動産投資に反対されるとき、よく挙げられるのが次のような意見です。

①借金(ローン)を背負うのが怖い

「借金=悪いもの」というイメージを持つ人は少なくありません。

不動産投資では、一般的に数千万円規模のローンを組みます。そのため、「そんな大金を借りて大丈夫なのか」と心配されるのは自然なことです。

投資目的であっても、「借金=リスク」と感じてしまうのは避けられない部分です。返済に対する不安が、なかなか拭えないという人もいるでしょう。

②空室リスクがある

「借り手が見つからなかったら、どうするの?」というのは、不動産投資でよく聞かれる不安要素です。実際、空室が続けば家賃収入は得られず、ローン返済や管理費といった固定費だけが重くのしかかります。

たとえ立地や設備に自信があっても、需要とのズレがあれば空室は避けられません。そう考えると、安定収入どころか赤字になるのでは…と心配になるのも無理はないでしょう。

③知識がないまま手を出すと危ない

実際、この指摘は正しく、多くの人が気をつけるべき部分です。不動産投資は「勉強せずに勢いで始める」と失敗する可能性が一気に高まります。

買ったあとに「税金?修繕?そんな話聞いてない…」と慌てたり、気づけば手元にほとんどお金が残っていなかった、というケースも少なくありません。

知らないまま踏み込んだ代償が、じわじわと生活を圧迫してくることもあるのです。

④管理が面倒そう

「入退去の手続きとかクレーム処理とか、大変そう」と感じる人は少なくありません。

実際、突然の水漏れ連絡や、夜中の騒音トラブル、支払いの催促といった「想定外」の出来事が続けば、ストレスを感じるのも無理はないでしょう。

物件を持つということは、日常とは別の責任が増えることでもあり、気軽に始めていいのか迷ってしまうのも当然です。

⑤老後の資金が減りそう

将来の生活に必要なお金を投資にまわすというのは、思っている以上にハードルの高い決断です。空室、家賃下落、物件の劣化…。どんなに綿密に計画しても、想定どおりにいくとは限りません。

あのとき使わなければよかった、と後悔するには、遅すぎることもあるのです。

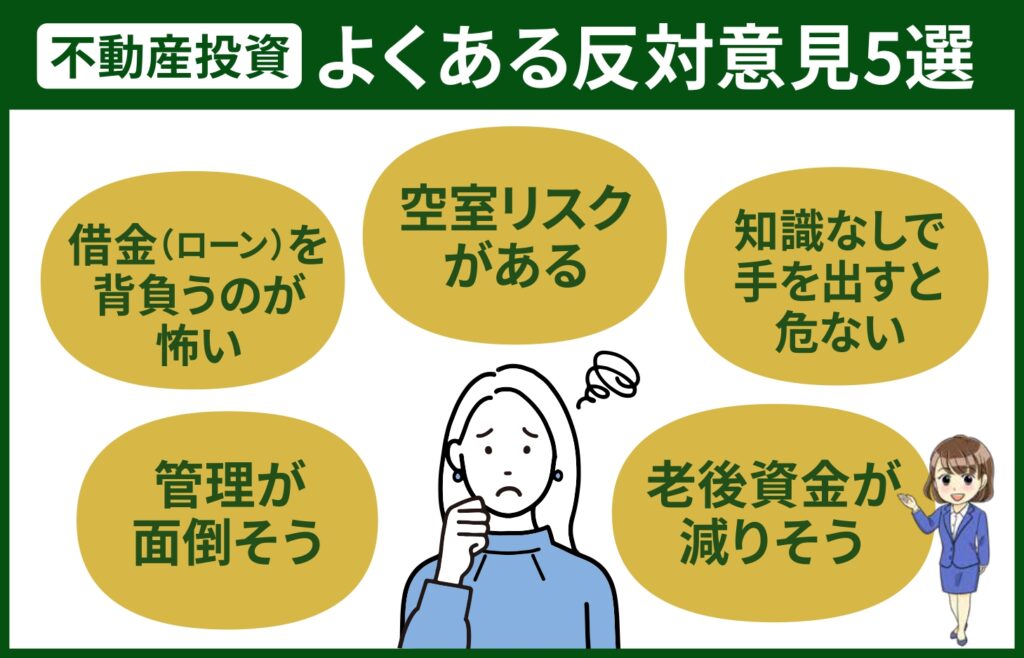

不動産投資 よくある「誤解」と「先入観」

反対意見の中には、実際の経験ではなく、過去の出来事や報道などから形成されたイメージによるものもあります。

バブル崩壊やサブプライムローンの影響

1990年代のバブル崩壊や2008年のリーマンショック、サブプライムローン問題などを経験した世代には、「不動産投資=損をするもの」というイメージが根強く残っています。

たしかに当時は、多くの人が価格の急落や返済不能に陥るなど、深刻な損失を被りました。

しかし現在は、人口動態やエリア別の需要予測、収支シミュレーションツールの進化、融資審査の厳格化など、リスク管理の仕組みが進歩しています。

昔のような「何となく買って、何となく貸す」時代とは異なり、根拠を持って判断できる環境が整ってきているのが今の不動産投資です。

マンション投資詐欺など過去の悪評

かつて、不動産業界では悪質な投資用マンション販売をめぐるトラブルが多発し、「詐欺まがいの業者」が報道されるケースも相次ぎました。

たとえば、強引な営業で断りきれずに契約させる手口や、返済が困難な水準での無理なローン貸付、物件資料の私文書偽装といった事例も問題視されてきました。こうした一部の悪質業者によって、不動産投資全体に対する不信感が広まってしまったのは事実です。

ネガティブな情報の拡散

ネット上では、「不動産投資で失敗した」「騙された」といった話のほうが目につきやすいものです。

実際には成功している人もたくさんいますが、うまくいっている話はあまり表に出てこないため、どうしてもネガティブな印象ばかりが強く残りがちです。

さらに、根拠のあいまいな記事や、不安をあおるようなタイトルの記事が拡散されることで、偏った情報が広がっているのが現状です。

反対されたら、どう答える??

親からの生前贈与など、大切なお金を不動産投資に使おうとして反対されることもあります。時間をかけて冷静に対話することで、理解を得られる可能性もあります。

相手の不安を具体的に聞き出す

不動産投資に反対される理由は、投資そのものというより、「お金に対する価値観」の違いにあります。特に親世代などは、「借金はできるだけ避けるべき」「リスクを取るより貯金が安心」という考えが根づいているため、まずは不安視している理由を聞いてみましょう。

たとえ家賃収入で返済できる仕組みがあっても、ローンという言葉だけで構えてしまうこともあります。また、こうした相手に対して「大丈夫だから」「周りもやっているから」といった言葉では、十分な説得力が得られないものです。

まず伝えたいのは、将来が不安だからこそ今動きたいという気持ち。

これは、無理にリスクを取りに行く話ではなく、「何もしないことのほうがリスクになるかもしれない」と感じているからこその行動です。

そして「大きな判断をする前には必ず相談するつもりでいる」「金銭的な負担をかけるつもりはないけれど、支えてくれるだけで心強い」といった、協力してほしいという気持ちもあわせて伝えてみてください。

そのうえで、必要に応じて以下のような点を具体的に伝えると、相手も状況をイメージしやすくなります。

- 月々の返済額と家賃収入のバランス

- 万が一の空室対策

- 自己資金と融資比率

数字で備えを見せることはあくまで補足であり、最初に必要なのは気持ちの共有です。

不安な気持ちに寄り添いながら、自分の想いも素直に届けていきましょう。

具体的な説明ポイント

具体的な説明ポイントは、相手が聞く耳を持っているタイミングで、丁寧に伝えることが重要です。逆に、相手が納得する気配すらないうちに理屈を並べても、かえって反発を招くだけなので、その段階では無理に話すべきではありません。

このことを理解したうえで、具体的にどんな伝え方をすればよいのか、理解を得るために有効な3つの説明ポイントを紹介します。

- 利回りや収支を数字で語る

「毎月家賃が入るから大丈夫」といった曖昧な説明では、相手の不安はなかなか払拭できません。相手に納得してもらうには、具体的な数字を使って説明することがポイントです。

たとえば、「この物件なら表面利回りが5%で、毎月得られる家賃は低くても月7万円。ローンの返済が月5万円。その他の諸経費が5千円ほどだから、毎月1.5万円が手元に残る」といったように、根拠のある説明ができると納得してもらいやすくなります。

ローンを活用して大きく資産を増やしていける「レバレッジ効果」は、不動産投資ならではの強みであることも、ぜひ伝えてみてください。

また、「投資をしなかった場合、老後の生活費はどうなるのか」といったシミュレーションを示すことで、将来を見据えた判断であることも伝わりやすくなるでしょう。

- 自分の勉強・準備状況を共有する

きちんと知識を身につけ、準備をしてから始めることでリスクは大きく下げられます。そのため、不動産や投資について、自分がどう学び、どんな準備をしてきたのかを伝えることは重要です。

たとえば、「〇〇のセミナーでリスク管理について学んだ」「収支計算の本を読んで実践している」「不動産専門の税理士にも相談している」といった具体的な行動を共有してみましょう。

「何を根拠に判断しているか」を明確にすることで、思いつきの行動ではないという安心感を持ってもらえます。

- 物件選定やリスク管理の工夫を伝える

物件選びでは「立地」や「築年数」だけでなく、将来の収支バランスや数値的な条件など、リスクに乗じた複数の判断基準を設けることが重要です。たとえば、以下のような基準です。

- 駅徒歩10分以内

- 築15年以内

- 想定表面利回りは5%以上

- 修繕積立金の積立状況に問題がない

- 管理会社の実績が明確

需要を見極めて物件を選び、管理や運用をしっかり行えば、90%以上の入居率をキープすることも十分に可能です。さらに、空室率や賃料下落リスクも考慮したうえで、「ローン返済や固定費を差し引いて毎月いくらの黒字が出るかどうか」を、最低ラインの条件として考えます。

このように、最悪のケースでも資金が持ち出しにならないよう、リスクを数値で管理していることを伝えれば、「なんとなく選んでいるのではない」という信頼感にもつながります。

不動産投資で失敗しないために意識すべきこと

いくら反対意見を乗り越えたとしても、その後の運用でつまずいてしまっては意味がありません。特に家族の理解を得て始めた場合は、なおさら後悔は避けたいものです。

だからこそ、スタートする前にどこまで冷静に全体を見渡し、どこに落とし穴があるかを想像できるかが、大きな分かれ道になります。

相手と同じ温度感で進めていくためにも、自分自身が意識すべきことをしっかり把握しておきましょう。

反対している人に数字の話をしても伝わらない

不動産投資の失敗防止には、シミュレーションやリスク管理は欠かせません。ですが、それを反対している相手にいきなりぶつけても響かないどころか、かえって疑念を持たれてしまうこともあります。

一見、理にかなっている説明でも、聞く耳を持たれなければ、ただの押しつけになってしまいます。

だからこそ、こちらがしっかり理解したうえで、無理に納得させようとしないことが大切です。 相手を同じ知識レベルに引き上げようとすると、かえって対立を生んでしまいます。

話を聞いてくれるなら一緒にシミュレーションしてみる

もし少しでも話を聞いてもらえる雰囲気が出てきたら、シミュレーションを一緒に進めてみるのがおすすめです。

家賃が下がったらどうなるのか、空室が続いたらどうなるのか。数字を動かしながら一緒に見ていくことで、リスクの感覚が自然と掴めてきます。

そうやって相手の中に、「これはちょっと危ないけど、これくらいならやってもいいかも」という感覚が生まれてくると、一方的な説得とは違い、納得のうえでの前向きな判断につながります。

大事なのは、無理に分かってもらおうとすることではなく、数字を通して「自分で判断できる感覚」を育ててもらうことです。

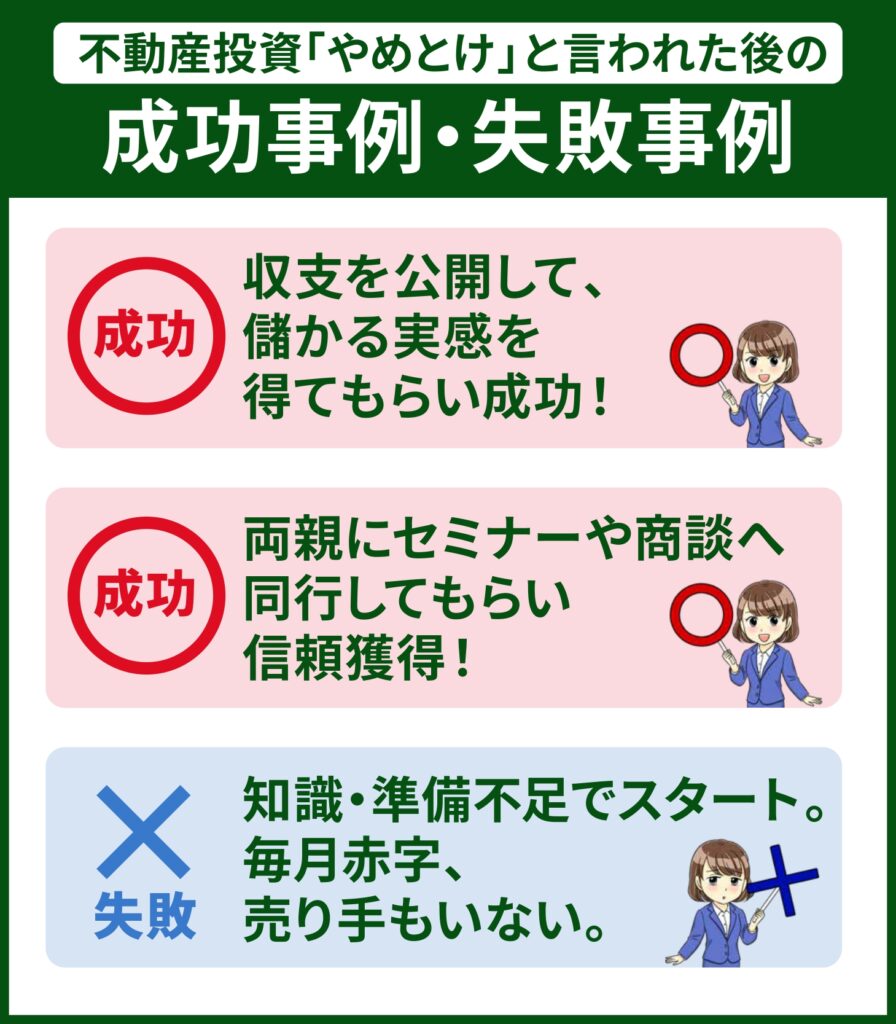

不動産投資の成功・失敗事例|実際に言われた人の話

「不動産投資はやめとけ」と言われた人たちは、その後どう行動し、どうなったのでしょうか。 実際の成功・失敗エピソードから、判断のヒントを探ってみましょう。

成功事例|反対を押し切って離婚寸前に!ところが物件購入後に妻が驚きの変化

波多野さん(38歳・会社員)が不動産投資を検討し始めた際、妻から強い反対を受けました。「ローンを組むなんて危険すぎる」「子供の教育費が心配なのに」という理由でした。

しかし、波多野さんは6ヶ月間かけて徹底的に勉強し、「月8万円の家賃収入に対してローン返済が約6.3万円、管理費などを引いても月1万円は残る」と具体的な数字を挙げて説得を試みました。

ところが、妻の反応はまったく変わらず。「そんな計算通りにいくはずがない」と取り合ってもらえず、話せば話すほど空気は険悪になりました。

最終的に、どうしても諦めきれなかった波多野さんは、了解を得ないまま購入に踏み切ってしまいます。結果、夫婦関係は一時冷え込み、離婚寸前にまで至ったといいます。

それでも、実際に家賃収入が入りはじめると、翌月から妻の態度は一変。

「思えば、最初に勉強の成果を全部ぶつけたのが間違いでした。でも、現金なものです。うちは完全に“論より証拠”でしたね。実際にお金が振り込まれるとコロッと変わりました。今では次の物件を早く購入しよう!と。(笑)それがすべての家庭に通じるかは分かりませんが」と、当時を振り返ります。

成功事例|実物資産の購入までに段階的にアプローチ

「公務員なのに不動産投資なんて」と、両親から強く反対された小山さん(28歳・公務員)。とはいえ、将来的に実物不動産を購入するには、親からの資金援助が欠かせない状況でした。そこで小山さんは、反対を押し切るのではなく、理解を得るための段階的なアプローチを選びました。

まずは両親を不動産投資セミナーに誘うところからスタート。

「セミナーに誘うことが最も重要なポイントでした。実は両親を連れて行ったセミナーは、私も初めて見るというフリをしたのですが、実際には私が事前に下見をしていたものです。不動産投資セミナーは大半が怪しいので、私は可能な限り多く参加しました。その上で、両親を連れていくのに良さそうな、営業が控えめで、誠実そうなところを選びました。凡百のセミナーだったら、親の協力は絶対に得られなかったと思います」と振り返ります。

セミナーで専門家の話を直接聞いてもらったことで、両親の警戒心は少しずつ和らいでいきました。次に、利益が見えやすいREIT投資に挑戦し、成果を実際に見せることで信頼を積み重ねていきます。

その結果、1年後には資金援助を得て実物不動産を購入。

「最初から説得しようとせず、理解と信頼を段階的に積み上げることが大切でした」と語る小山さん。現在は2件目の物件購入も検討中で、両親も「息子の将来のために必要な投資だった」と受け入れてくれているそうです。

失敗事例|準備不足のまま始めて後悔

安田さん(41歳・自営業)は、家族や友人の反対を押し切って不動産投資を始めましたが、十分な準備をしていませんでした。利回りの高さに魅力を感じて中古で購入した区分マンションは、引き渡し後に設備の修繕が度重なり、想定外の支出に悩まされます。

また、立地の調査が不十分だったため、半年後に近隣に新築マンションが建設され、空室が続く事態に。毎月の手出しが続き、「もう限界だ」と売却を決めました。

しかし、購入したのはワンルームの区分マンションで、売却先は基本的に同じような個人投資家がターゲット。収支は赤字、空室も続いている状態では、買い手がつくはずもありません。「もっと調べてから買うべきだった」と、安田さんは痛感しています。

まとめ

「不動産投資はやめた方がいいよ」という言葉の裏には、相手のことを大切に思う気持ちが込められていることもあります。とはいえ、中には投資そのものへの理解が浅いまま、漠然とした不安から反対しているケースも少なくありません。

だからこそ、まずは自分自身がしっかりと情報を集め、知識を身につけることが大切です。

その上で、いきなり不動産投資ありきではなく、なぜ不動産投資を始めようと思ったのか、どんなリスク対策を考えているのか。そうした準備や思考のプロセスを丁寧に伝えるようにしましょう。そうすることで、少しずつ信頼を得ることができます。

不動産投資は、感情や勢いではなく、根拠と計画性に基づいて進める投資です。反対の声があったとしても、冷静に根拠を示し、計画性を持って行動することで、自信を持って一歩を踏み出せるようになります。