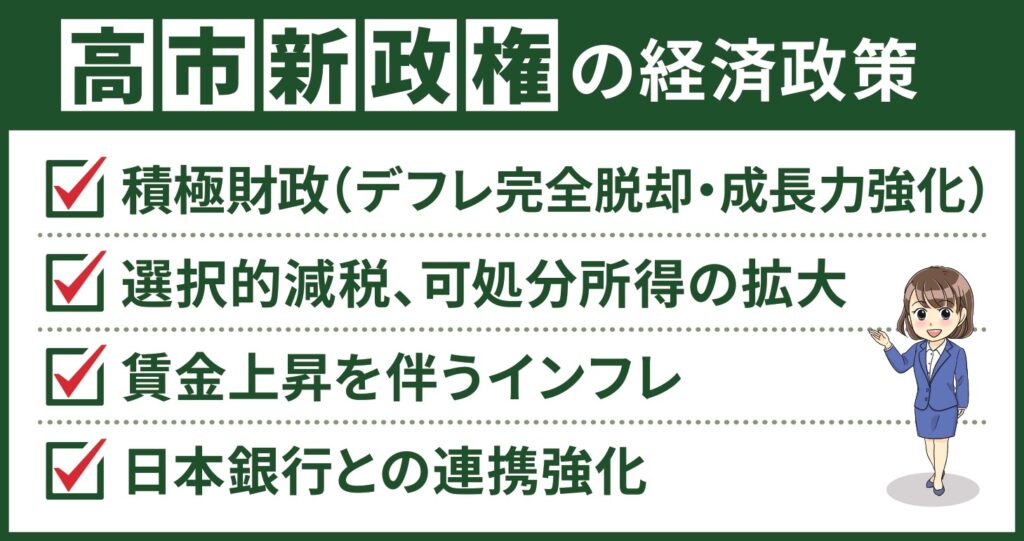

2025年10月、高市早苗氏が第104代首相に選出され、日本経済は新たな局面を迎えました。

高市新政権は「積極財政」や「賃上げ推進」を掲げ、景気を下支えする姿勢を鮮明にしています。

こうした政策は、物価上昇を伴う“インフレ経済”への転換を意識したものといえるでしょう。

実際、建築コストや人件費などは高止まりの状態が続き、全国平均地価も4年連続で上昇しています。

都市部では住宅価格や賃料が一段と高まり、金利上昇リスクも意識されるようになりました。

こうした中で、「インフレが進むと不動産価格はどうなるのか」「住宅は今買うべきか、それとも待つべきか」といった疑問を抱く人も多いのではないでしょうか。

この記事では高市新政権の経済政策を踏まえつつ、インフレが不動産市場に与える影響や住宅購入における判断ポイントなどを、最新データとともに解説していきます。

高市新政権の経済政策とインフレ懸念

積極財政で景気を刺激、インフレの火種も

高市新政権は「デフレ完全脱却」と「成長力強化」を掲げ、積極的な財政出動を明言しました。

エネルギー・防衛・半導体・AIなど、国家の安全保障と産業競争力を両立させる“危機管理投資”を進め、官民一体で需要を喚起する狙いです。

こうした施策は景気の押し上げ効果が期待される一方、財政支出の拡大がインフレの再燃につながる可能性も指摘されています。

選択的な減税と家計支援策で需要を刺激

高市政権は家計の負担軽減を重視し、「選択的な減税」「可処分所得拡大策」を政策の柱に据えようとしています。

例として、ガソリン税の暫定税率廃止、課税最低限の引き上げ、給付付き税額控除の導入などが議論されており、現役世代や中間層家計の支援を重視していることがうかがえるでしょう。

これらは家計消費を支える効果が期待できますが、需要過熱と物価上昇を助長するリスクもはらみます。

賃上げ主導の好循環を目指す

政府は、物価上昇を「賃金上昇を伴うインフレ」に転換させる方向性を打ち出しています。

継続的な賃上げを促すため、税制優遇や企業支援制度を通じて企業の賃上げ実施を後押しする構えです。

賃上げによって購買力が改善すれば消費を刺激しますが、同時に人件費上昇が企業の価格に反映され、物価を押し上げる流れがうまれる可能性もあります。

金融政策との連携強化と金利への影響

金融面では、日本銀行との政策連携を重視する姿勢を示しています。

高市総裁は、金融緩和の基本方針を維持しつつも、物価や金利の動向を慎重に見極める考えを強調しました。

市場では、財政政策と金融政策の両面が拡張的に動くことで、長期金利の上昇圧力が高まるとの見方も出ています。

インフレが起こると不動産価格はどう動く?

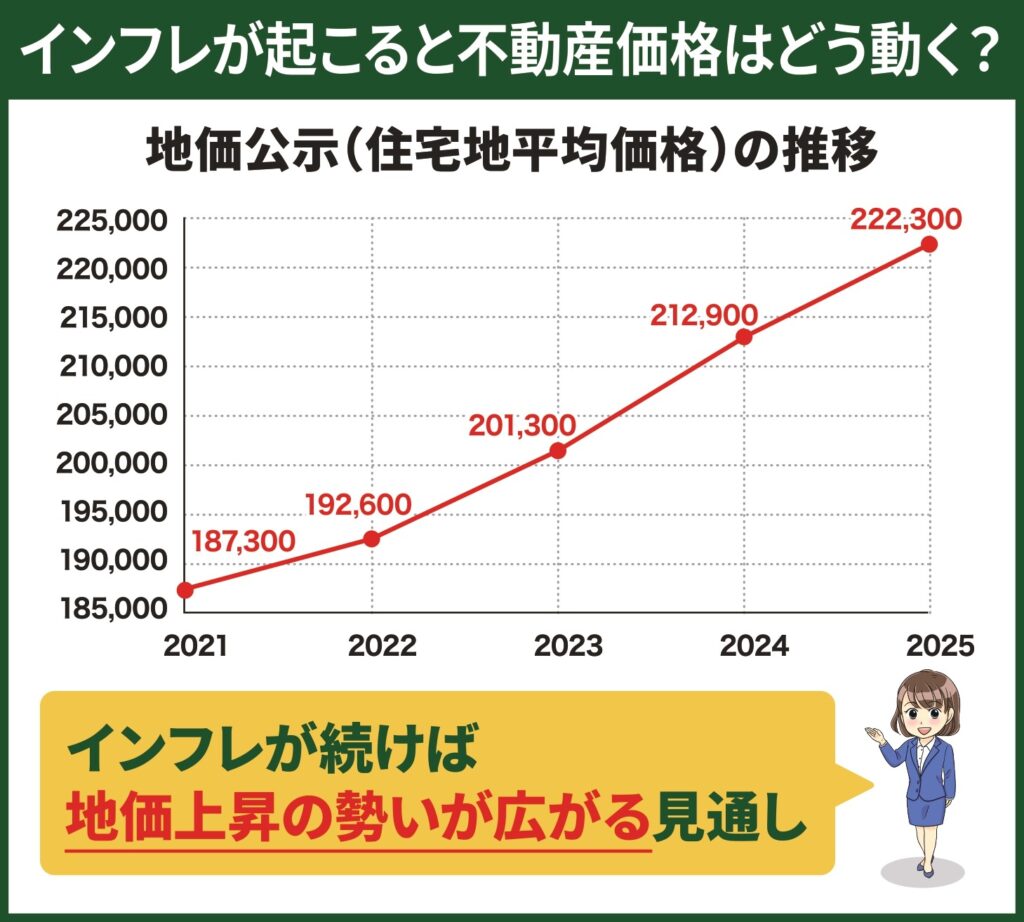

インフレが続けば地価上昇の勢いが広がる見通し

国土交通省が発表した令和7年(2025年)地価公示によると、名古屋圏の住宅地は+4.4%と、前年に続いて上昇傾向を維持しています。

特に名古屋市内では、再開発が進む中区・中村区・東区などで上昇幅が大きく、地価上昇の中心は都心部や駅周辺エリアに集中しています。

そのためインフレ環境が続く場合、名古屋の住宅地価格は引き続き上向きの推移をたどる可能性が高いとみられるでしょう。

参照:国土交通省「令和7年 地価公示」概要PDF

参照:名古屋市 地価公示(住宅地・商業地平均価格)の長期推移(市・区別)

賃料上昇が続き、家賃も“物価上昇の一部”に

インフレが本格化すれば、住宅コストも物価上昇の一部として組み込まれていく可能性があります。

東京都を中心に続く家賃上昇傾向が、今後は全国主要都市へ波及することも考えられるでしょう。

賃料が上がればオーナー側の収益性は改善しますが、入居者の負担増が進むことで、住宅確保のハードルが高まるおそれもあります。

一方で、不動産投資市場では「賃料上昇=収益安定化」とみなされ、投資マネーが流入する展開も見込まれます。

建築コストの上昇が価格押し上げの一因に

インフレが進めば建築資材や人件費のさらなる上昇に繋がり、新築住宅やマンションの販売価格を押し上げる要因になりかねません。

鉄鋼や木材などの素材価格が上がり、省エネ基準の強化によって工事コストが増すことで、開発側は販売価格への転嫁を進める動きが広がるでしょう。

供給減と需要増が重なれば、物件価格は一段と高止まりする展開も予想されます。

参照:内閣府 経済社会総合研究所(経済指標 2025年9月26日)PDF

価格上昇の一方で広がる“地域格差”

インフレ局面では、立地や流動性によって不動産価格の動きが大きく分かれることが予想されます。

再開発や利便性向上が進む都市部では上昇が続く一方、人口減少地域や需要が弱い郊外では横ばいから下落に転じる可能性も考えられるでしょう。

とくに住宅需要の集中するエリアでは価格競争が起きにくく、物件の希少性が価値を押し上げる要因になりそうです。

今後は、地価上昇エリアと停滞エリアの“二極化”がより明確に表れる展開が想定されます。

住宅購入は「今」か「待つ」か?判断のポイント

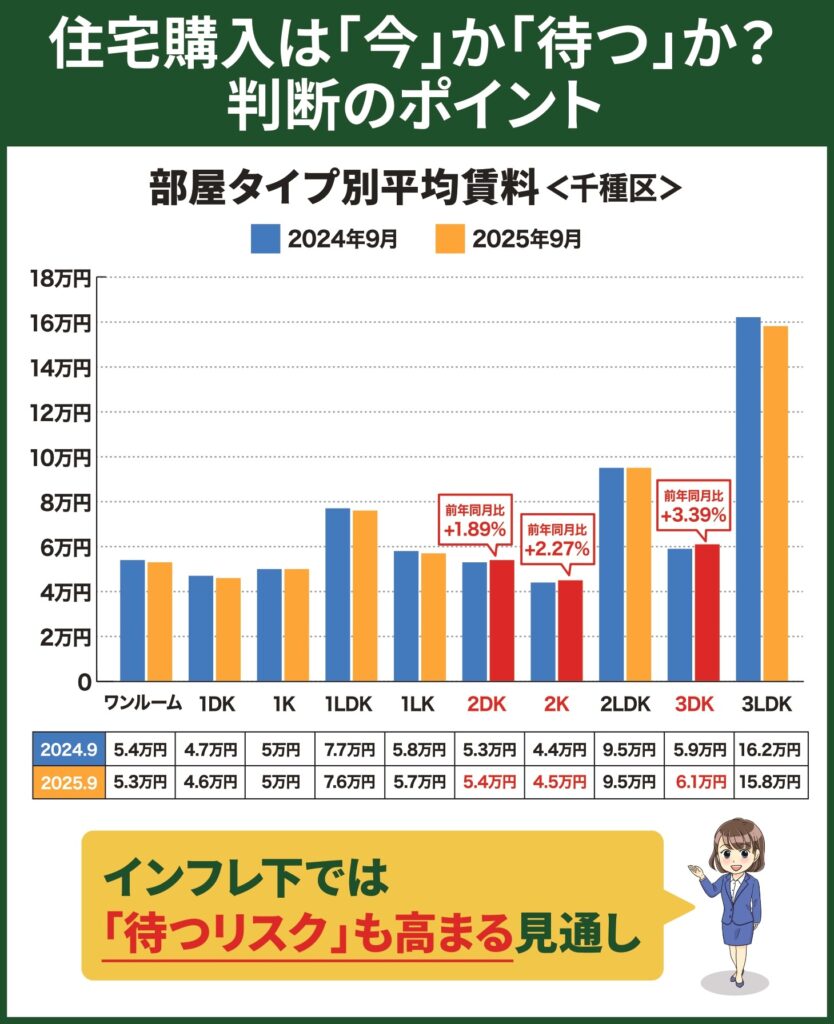

インフレ下では“待つリスク”も高まる見通し

インフレが続いた場合、住宅価格や家賃がさらに上昇していく可能性が考えられるでしょう。

実際、名古屋市の賃貸市場では、2025年にかけて家賃にやや上昇傾向が観察されており、特にファミリー向け物件の賃料水準が駅近・利便性の高い地域で上昇しています。

賃貸市場は通常、物価上昇から半年〜1年ほど遅れて変化が現れるとされているため、今後インフレが定着すれば、家賃も追随する形でさらに上昇していく可能性があります。

こうした傾向が続けば、住宅購入を先送りするほど総支出が増えるリスクも高まりかねません。

金利上昇リスクが返済負担を押し上げるおそれ

物価上昇が長引けば、日銀が追加の利上げに踏み切る可能性もあります。

すでに一部の変動金利型住宅ローンでは、半年で0.85%→1.1%へ上昇した事例が報じられており、月々の返済額が上昇する動きも見られています。

たとえばローン額が3,500万円の場合、金利が1%上がると総返済額が約700万円増える計算となります。

返済計画への影響は決して小さくなく、今後のインフレ次第では返済負担が想定以上に膨らむリスクも出てくるでしょう。

将来の所得・生活コストも見通して判断を

インフレ局面では、名目賃金が上がっても物価上昇がそれを上回れば、実質的な購買力は低下します。

高市政権の賃上げ政策が進めば家計改善が見込まれる一方、社会保険料や生活コストの上昇が可処分所得を圧迫することも想定されます。

そのため住宅購入は「今の収入で買えるか」ではなく、「将来も無理なく返済を続けられるか」を軸に判断することが大切です。

返済比率(年収に占める年間返済額の割合)を25%以下に抑えるなど、余裕を持った設計が望まれるでしょう。

参照:内閣府 経済社会総合研究所「家計調査・2025年7月分」(2025年9月5日公表)

賃貸を続ける場合も“インフレコスト”に注意

インフレ下では、住宅購入を見送って賃貸を続ける場合も「見えない支出」が積み重なるリスクがあります。

家賃は更新ごとに上昇しやすく、長期的には住宅購入と同等かそれ以上の支出になることもあるからです。

とくに都市部では、再募集時に家賃が5〜10%程度上がるケースも増加しており、賃貸を続けるほど支出が膨らむおそれがあります。

家賃・金利・物件価格を総合的に見比べ、自分の家計に最も合う選択を検討しましょう。

インフレ時代に強い不動産とは?

実物資産としての強み、ただし前提は“賃金と需要の持続”

インフレが進めば通貨の価値が相対的に下がるため、土地や建物などの「実物資産」は資産価値を保ちやすいとされます。

実際、2025年は全国的に地価と住宅価格の上昇傾向が続いており、需要が底堅い状況です。

一方で、賃金上昇が物価に追いつかない場合は、家計負担の増加から住宅需要が鈍る可能性もあります。

インフレが“賃金と雇用の安定”に支えられているかどうかが、不動産価値の持続力を左右するといえるでしょう。

立地と流動性が高い都市部・再開発エリアに資金集中

日本各地で再開発や再整備が進むなか、インフレ下では「資金の流れ」が明確に強立地へ偏る傾向があります。

東京都心や大阪、名古屋の主要エリアでは、再開発需要やインバウンド回復を背景に地価が堅調に推移しています。

また高市政権の誕生で国内外の投資家が日本不動産への資金投下を強めており、とくに都心部のオフィス・住宅市場には“資産保全先”としての注目が集まっているといった報道もあるようです。

建築コスト上昇を踏まえた“長期保有設計”が鍵に

資材や人件費の高騰が続く中、新築供給が抑制される傾向が強まっています。

その結果、既存ストックの希少性が高まり、「長く保有できる品質」の重要性が増しています。

あるレポートでは、用地取得費・建築費の上昇が価格の押し上げ要因になっており、買い手側は“安定した維持コスト”を重視する動きが見られると指摘されています。

こうした状況では、省エネ性能や長期修繕計画を備えた物件が、インフレ下でも資産価値を維持しやすく、将来的な売却や賃貸時にも優位に立てると考えられます。

まとめ

- 高市新政権の経済政策は、積極財政と減税・賃上げを柱とする“景気刺激型”で、インフレ圧力が強まる可能性がある

- インフレが進行すれば、建築コスト・金利・家賃が上昇し、不動産価格が一段高となる展開も想定される

- 賃料転嫁力・省エネ性能・長期修繕計画を備えた不動産は、インフレ環境下でも資産価値を維持しやすい

インフレの進行は家計にとってリスクである一方、不動産にとっては“資産防衛”の側面も持ちます。

市場や金利の動きを正しく把握し、自分のライフプランに合った購入タイミングと物件選びを行うことが、これからの時代の堅実な資産形成につながるでしょう。