新築マイホームを購入することは、人生の大きな節目のひとつです。ただし、契約が終わったからといって、すぐに新しい生活が始められるわけではありません。入居までには、引っ越しの手配やライフラインの手続き、近隣への挨拶品の準備、お子さんの転校手続きなど、やるべきことがたくさんあります。

本記事では、新築マイホームの購入から入居までの流れと、具体的な準備リストをわかりやすくまとめました。ぜひ快適な新生活をスタートするための参考にしてみてください。

| 【この記事で分かること】 ・新築マイホーム契約後から決済までの具体的なステップが分かります。 ・入居前に必要な準備とその進め方を紹介しています。 ・引っ越し当日に注意すべきポイントとは何でしょうか。 ・住所変更や子ども関連の手続きについてまとめています。 |

新築マイホーム契約後の流れ

新築マイホームの契約後は、決済や引き渡しに向けてさまざまな手続きが必要です。しっかりと流れを把握し、スムーズに新生活の準備を進めていきましょう。

本章では、新築マイホームを契約した後の具体的な流れについて説明します。

1.住宅ローン審査の申込を行う

契約前に仮審査を通過していても、契約後には本審査の正式な申し込みが必要です。本審査では、より詳細な審査を経て融資の最終決定が行われます。

申込から本審査の結果が出るまでには、一般的に2週間程度かかります。契約書に定められたローン特約の期日までに審査結果が出ない場合、契約解除が難しくなる可能性があるため注意が必要です。期日に間に合うよう、不動産会社や金融機関と事前に話し合いを行っておくことが重要です。

2.金融機関と金消契約を締結する

本審査が通ったら、次は金融機関と「金銭消費貸借契約(金消契約)」を結びます。これは、住宅ローンを借りるための正式な契約です。

契約書には、具体的な借入額や金利、返済期間などが記載されており、本人確認書類や印鑑、必要な書類を準備して臨みます。この契約が終わると融資が確定し、決済に向けた準備が進みます。

また、このとき同時に「団体信用生命保険(団信)」への加入手続きを行うことが一般的です。団信は、ローン返済中に契約者に万が一のことがあった際、保険でローン残高をカバーするものです。内容や補償範囲は金融機関ごとに異なるため、よく確認しましょう。

3.火災保険に加入する

新築マイホームを守るためには、火災保険の加入が必要です。家の価格や立地環境(ハザードマップなどで確認できる災害リスク)に加え、家族構成に合った保険を選ぶことが大切です。

また、家財保険についてもしっかりと検討するようにしてください。たとえば、世帯主が42歳で配偶者と子ども2人の場合、家財保険の目安金額は1,430万円とされています。(ソニー損保公式ホームページより)必要な補償を考えて加入を進めましょう。

4.物件の最終確認をする

引き渡し前には、物件の最終確認を行います。これは、契約時に取り決めた内容通りに物件が完成しているかを確認する重要なステップです。具体的に、以下の点を確認しましょう。

| 確認箇所 | 確認事項 |

| 壁や床 | 傷や汚れがないか、契約通りの仕様か。 |

| 窓や扉 | 開閉や鍵の動作がスムーズか。 |

| 電気設備 | スイッチやコンセントが正常に機能するか。 |

| 水回り設備 | 蛇口やシャワーの水漏れ、排水の詰まりがないか。 |

| 空調設備 | エアコンや換気システムが正しく作動するか。 |

| キッチン設備 | シンクやコンロ、換気扇が問題なく使えるか。 |

| 外構や駐車場 | 契約通りに完成しているか、傷や不具合がないか。 |

| 付帯設備 | インターホンや防犯カメラが正常に作動するか。 |

これらを一つずつ丁寧にチェックし、不備があればその場で手直しを依頼しましょう。

5.決済・引き渡し

住宅ローンの融資が実行されると、残代金の支払いと所有権移転登記が行われます。決済後、鍵や保証書、取扱説明書などが手渡され、正式に物件が引き渡されます。

鍵や書類が揃っているか、不足がないかをしっかり確認し、何かあった場合の連絡先や対応方法について確認しておきましょう。

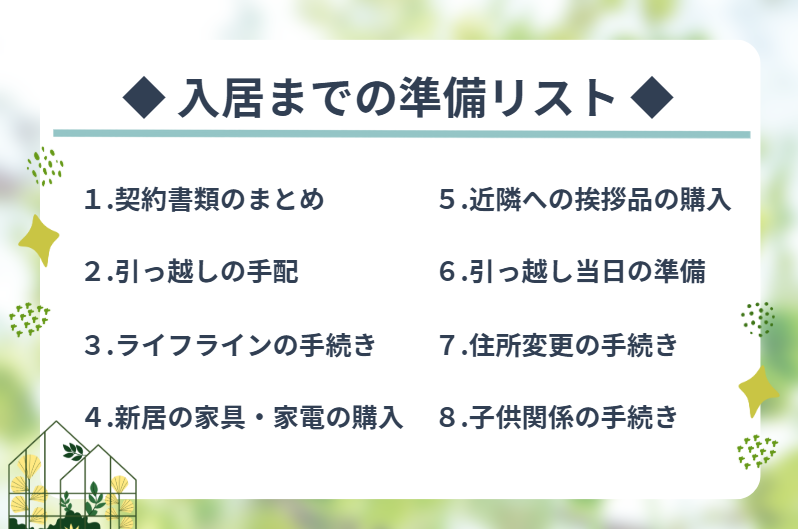

入居までに必要な準備リスト

新築マイホームの引き渡しが終わったら、いよいよ入居準備のスタートです。新生活をスムーズに始めるためには、事前にやるべきことをリストアップし、一つずつ計画的に進めることが大切です。

この章では、入居までに必要な準備をわかりやすくまとめました。

1.契約書類のまとめ

入居前にまず行うべきことは、契約書類の整理です。新築マイホームの場合、以下のような書類が含まれます。

| 契約書・重要事項説明書登記関連書類確認申請書権利証アフターサービス保証書設備仕様書・取扱説明書 など |

これらの書類を整理して保管しておくことで、引き渡し後の手続きや設備の利用時に慌てることなく対応できます。

特に権利証は再発行ができず、法的にも重要なものなので、厳重に保管してください。

また、新築は設備関係の仕様書・取扱説明書が多いため、ファイルなどに一纏めにしておくことをおすすめします。

2.引っ越しの手配

新築マイホームへの引っ越し準備は、早めに手配を進めることがポイントです。具体的には以下の手続きが必要です。

| 手配 | やること |

| 引っ越し業者 | 複数の業者に見積もりを依頼して、料金やサービス内容を比較。希望日程を確保するため、早めの予約を。 |

| エアコン取付業者 | エアコンの取り付けが必要な場合、引っ越し日程に合わせて手配。取り外しなどが必要なら、事前に打ち合わせする。 |

| インターネット工事業者 | 引っ越し後すぐにネット環境を利用できるよう、工事や設定の日程を早めに調整。 |

| NHKの契約 | 住所変更の手続きや新たな契約が必要。手続きを忘れると、後々面倒になるので、引っ越し前後に済ませておく。 |

特に繁忙期の場合、希望の日程を確保できないことがあるので、早めに動くことをおすすめします。

3.ライフラインの手続き

新居での生活を始める前に、電気、ガス、水道のライフライン手続きを済ませましょう。

- 電気

契約手続きをしておくことで、引っ越し日からスムーズに利用できます。特に、夜間に引っ越す場合は電気がすぐに使える状態にしましょう。

- ガス

オール電化住宅でない場合は、ガスの開栓手続きが必要です。開栓には立ち会いが必要なため、引っ越しスケジュールに合わせて早めに予約を入れましょう。

- 水道

水道も開栓手続きが必要で、地域によっては係員が訪問して開栓作業を行います。平日しか対応していない場合もあるため、注意してください。

一部のエリアでは、土日や祝日に営業所が休みで電話が繋がらないこともあります。また、申し込みをしても即日利用できない場合があるため、時間に余裕を持って手続きしてください。

前の住まいでのライフライン閉栓手続きも忘れずに行い、料金の二重請求を防ぎましょう。

4.新居の家具・家電の購入

新居で快適な生活を始めるためには、家具や家電の準備が欠かせません。特に以下のアイテムは、引っ越し直後から必要となるため、事前の用意をおすすめします。

| カーテン照明器具電子レンジ冷蔵庫洗濯機炊飯器ダイニングテーブル寝具 |

冷蔵庫や洗濯機などの大型家電は、設置場所や搬入経路の寸法を事前にチェックしておきましょう。吊り上げ搬入が必要になると、高額な追加コストが発生する場合があるため注意が必要です。

また、新築物件は住所がまだ登録されておらず、ネット通販の配送がスムーズに行われないことがあります。表札を設置しておくと、配達員が場所を特定しやすくなります。

5.近隣への挨拶品の購入

新居での良好なご近所付き合いを始めるために、引っ越しの際には近隣への挨拶が大切です。

| お菓子洗剤、石鹸タオル高級コーヒー など |

挨拶品の相場は500~1,000円程度が一般的です。相手に気を使わせない価格帯で、誰もが使う生活用品を選ぶと良いでしょう。

引っ越し当日は、荷物の搬入などで騒がしくなる可能性があります。もし新居が現在の住まいから近い場合、引っ越し前日までに「○月○日に引っ越してきます。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。」と挨拶を済ませておくと、より丁寧な印象を与えられます。

6.引っ越し当日の準備

引っ越し当日は何かと慌ただしくなりますが、以下のポイントを押さえておくとスムーズに進められます。

- 必需品の手荷物への持参

ティッシュ、トイレットペーパー、掃除道具、ビニール袋など、すぐに使うものは手荷物に入れておきましょう。 これにより、到着後すぐに必要な作業が行えます。

- リモコン類の管理

エアコンやテレビ、照明のリモコンは紛失しやすいため、バッグなどにまとめて入れておくと安心です。 特にエアコンは、取り付け業者による試運転ですぐに使用することがあるため、すぐに取り出せるようにしておきましょう。

- 食事の準備

当日は荷解きや片付けで忙しく、食事の準備が難しいことがあります。 パンやカップ麺など手軽に食べられるものを用意するか、引っ越し先周辺の飲食店を事前に調べておくと便利です。 また、デリバリーサービスを利用するのも一つの手です。

7.住所変更手続き

引っ越しに伴い、以下の住所変更手続きを速やかに行いましょう。

- 転出届・転入届

旧住所の市区町村役場で転出届を提出し、引っ越し先の役場で転入届を行います。

| 転出届:引っ越し予定日の14日前から引っ越し後14日以内転入届:引っ越し後14日以内 |

- マイナンバーカード

転入届の際、マイナンバーカードの住所変更も行いましょう。また、住民票は他の手続きでも必要になるため、1通取得しておくと便利です。

- 運転免許証

最寄りの警察署や運転免許センターで住所変更手続きを行います。新住所の記載されている住民票が必要になるケースが多いです。

- 銀行口座・クレジットカード

各金融機関やカード会社の窓口、またはオンラインで住所変更手続きを行います。手続き方法は各社で異なるため、事前に確認しておきましょう。

- 保険

生命保険や自動車保険などの保険会社に連絡し、住所変更手続きを行います。住所変更を怠ると、更新など重要な通知が届かない可能性があります。

8.子供関係の手続き

引っ越しに伴い、子育て世帯は以下の手続きが必要です。

| 転園・転校手続き教科書や体操服など教材の購入児童手当の住所変更手続き子供医療証の取得 |

提出が必要な書類や手続きの詳細は、転校先の学校や各自治体の役所によって異なる可能性があります。そのため、事前に各機関に問い合わせて確認するようにしてください。

まとめ

新築マイホームの購入から入居までには、多くの手続きや準備が必要です。住宅ローンの審査や契約、火災保険の加入、物件の最終確認、決済・引き渡しなど、各フローを計画的に進めることが大切です。

また、引っ越しの手配やライフラインの手続き、近隣への挨拶、子どもの転校手続きなど、入居前に行うべき準備も多岐にわたります。

この記事で紹介した準備リストを参考に、ひとつひとつの手配を確実に行い、スムーズな新生活をスタートさせましょう。