ホーム>LIFESTYLE TIPS

LIFESTYLE TIPS

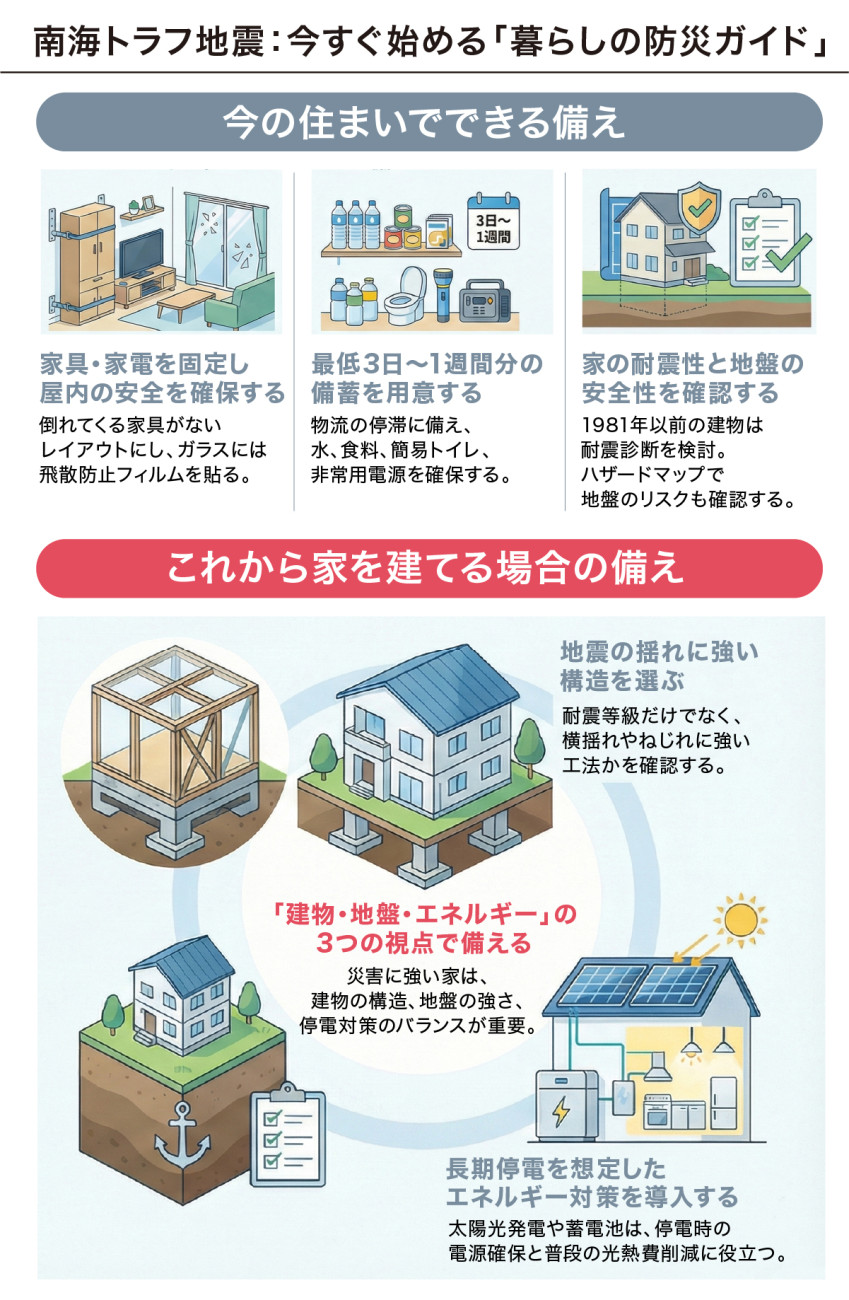

【南海トラフを想定した暮らしの防災ガイド|家・備蓄・ライフラインの整え方】

南海トラフ地震が起きた場合、広範囲で長期的な混乱が生じると考えられています。

停電や断水、交通の麻痺が続く可能性もあり、日常生活そのものが大きく揺らぐかもしれません。

こうした状況に備えるには、家具の固定や非常食の準備といった基本的な対策だけでなく、住まいの耐震性や地盤の安全性を確認し、停電時の暮らしまでを具体的にイメージしておくことが欠かせません。

この記事では、南海トラフを想定した「暮らしの防災」について、家庭で整えておきたいポイントを総合的に解説します。

いざというときに慌てなくて済むよう、今の暮らしを見直すきっかけとして役立ててみてください。

南海トラフとは?想定される被害と備えるべき理由

南海トラフ地震は、静岡県沖から九州沖にかけて伸びる「南海トラフ」を震源域とする巨大地震で、発生すれば広範囲に長時間の強い揺れが及ぶと想定されています。

地震規模はマグニチュード9クラスともいわれ、東日本大震災に匹敵するレベルの被害が予測されています。

南海トラフ地震の大きな特徴は、被害が“広域かつ同時多発的に起こる”可能性が高いという点です。

沿岸部では津波、都市部では建物倒壊や火災、さらに内陸でも液状化や地盤沈下が発生するリスクがあり、生活基盤に深刻な影響を及ぼすおそれがあるのです。

またライフライン(電気・水道・ガス・通信など)の復旧には時間を要するとされており、数日〜数週間にわたる停電や断水、また物流の停滞による物資不足といった“生活そのものの困難”が続くケースも想定されています。

このように、南海トラフ地震は生活全体に大きな影響が及ぶという予測があることから、事前の備えを「家の中」と「住まいそのもの」の両面から進めることが非常に重要となるのです。

家庭でできる南海トラフ対策|“屋内の備え”が命を守る

南海トラフ地震では、強い揺れが広範囲に及ぶと想定されています。

そのため、まず取り組むべきは「屋内でのケガを防ぐ基本対策」といえるでしょう。

家具の転倒や落下物によって負傷するケースは多く、発災直後の行動にも大きく影響するためです。

■家具・家電の固定は“命を守る”基本対策

本棚や食器棚、冷蔵庫など、背の高い家具は必ず固定しておきましょう。

L字金具・突っ張り棒・耐震ジェルなどを組み合わせることで、転倒リスクを大幅に減らせます。

また寝室や子ども部屋などは、あらかじめ倒れてくる家具がないようなレイアウトにしておくと安心です。

■ガラスの飛散防止フィルムを貼っておく

窓ガラスや食器棚のガラスが割れると、避難の妨げになるだけでなくケガの原因にもなります。

ガラス面にフィルムを貼っておくことで、割れても破片が飛び散りにくくなり安全性を高められます。

■3日〜1週間分の備蓄を用意する

南海トラフ地震では、物資不足や物流の停滞が長引く可能性が指摘されています。

水・食料・モバイルバッテリーは最低限備えておき、家族の人数に合わせて数日分を確保しておきましょう。

トイレ用品や簡易調理器具など、停電・断水時に役立つアイテムも加えておくとさらに安心です。

■避難動線を確保しておく

発災直後は視界が悪くなり、落下物によって移動が難しくなる場合があります。

玄関や廊下に物を置かない、また非常用持ち出し袋をすぐ手に取れる場所に置いておくなど、日頃から避難の動線を整えておきましょう。

■家族間の連絡方法を決めておく

大規模災害時は通信環境の乱れにより、電話がつながりにくくなる可能性があります。

そのため以下のようなツールを活用し、家族間の連絡手段を複数確保しておくようにしましょう。

・災害用伝言ダイヤル

・SNSや安否確認アプリ

・集合場所の共有

意外と見落としがちな“住まいの安全性”チェックポイント

家具の固定や備蓄を進める一方で、意外と見落としやすいのが「住まいそのものの安全性」です。

南海トラフ地震のような大規模地震では、建物の強さや地盤の状態が被害の大きさを左右するため、今暮らしている家について一度チェックしておくことが重要です。

■1981年以前の建物は要チェック

1981年に耐震基準が大きく改正され、壁量の確保や揺れへの強さがより厳しく求められるようになりました。

この基準改定以前の建物は耐震性が不足している可能性が高いため、耐震診断や補強を検討することが大切です。

■地盤の状況を確認する

建物が強くても、地盤が弱ければ地震時に大きく揺れたり、地盤沈下・不同沈下を起こしたりする恐れがあります。

自治体のハザードマップや国の「地震ハザードステーション(J-SHIS)」を活用すれば、液状化の可能性や地盤の揺れやすさ(表層地盤の特徴)などを確認できるため、いざというときの判断材料としてこれらの情報を事前に把握しておくと良いでしょう。

■ブロック塀や外構も見直しておく

地震ではブロック塀の倒壊による事故も多く報告されています。

ひび割れや傾きがある場合は点検を依頼し、必要に応じて補修を行いましょう。

また、門柱・カーポートなども固定状態をチェックしておくと安心です。

■停電・断水時の暮らしを具体的に想像する

地震によってライフラインが止まった場合、室温調整ができない、トイレが使えない、スマホが充電できないなど、日常生活が大きく制限されます。

そのため、停電や断水が発生した場合の暮らしを想定し、今の住まいに必要な準備を整えておくことが大切です。

具体的な備えとしては、以下のようなものが挙げられます。

・非常用電源の確保

・ポータブル電源やソーラーチャージャーの用意

・簡易トイレの備え など

これから家を建てるなら“南海トラフ対応の視点”をプラス

これから家を建てる場合は、暮らしやすさだけでなく「災害への強さ」をあらかじめ織り込んでおくことが大切です。

南海トラフ地震のような大規模災害を想定するなら、建物・地盤・ライフラインの3つをバランスよく考えることが、長く安心して暮らすためのポイントになります。

■建物の耐震性は“仕様と構造”で大きく変わる

同じ木造住宅でも、採用している工法や壁の強さ、耐震等級などによって揺れへの強さは異なります。

耐震等級の確認はもちろん、「地震の横揺れ・ねじれに強い構造になっているか」「壁量が十分に確保されているか」といった点も事前にチェックしておくと安心です。

■地盤の状態は必ず確認する

家の安全性を支えるのは建物だけではありません。

どれほど耐震性の高い住宅でも、揺れを支える地盤の力が不足していると、住まい全体の安全性が損なわれる可能性があります。

地盤調査の内容や液状化対策の有無、どのような補強を行うのかなど、施工会社に確認しておくことが重要です。

■停電を想定した“エネルギーの備え”も考える

南海トラフ地震では、長期間の停電が広い範囲で発生する可能性があります。

太陽光発電や蓄電池、地中熱など、電力の消費を抑えたり代替できたりする仕組みを組み合わせることで、停電時の室温管理や電源確保に役立ちます。

これらの仕組みは普段の光熱費削減にもつながるため、家づくりと防災を両立できる対策として検討しておくと良いでしょう。

建物・地盤・停電対策を総合的に考えられる会社を選ぶ

南海トラフ地震を想定した住まいづくりでは、建物の構造だけでなく、地盤の補強方法や停電時の過ごし方まで、複合的に備えることが重要です。

そのため、住宅会社を選ぶ際には「どこまで一貫して対応してくれるのか」を確認しておくことで、家づくりの安心感が大きく変わってくるでしょう。

たとえば、土地ごとに異なる地盤の特徴をしっかり調査し、必要に応じて適切な補強方法を提案できる体制が整っている会社は、災害時の不安を減らすうえで心強い存在です。

同様に、地震に強い構造をどのような仕組みで実現しているのか、また停電が起きた場合に室温管理や電源確保をどこまでサポートできるのかといった点も、比較しておきたいポイントといえるでしょう。

東新住建では、こうした「複合的な防災」を1つの住まいの中で完結できるよう、建物・地盤・省エネの3つを総合的に整える家づくりを行っています。

揺れへの強さを高めた構造、天然砕石による地盤補強、停電時でも室温変化を緩やかに保ちやすい地中熱システムなど、日々の暮らしを支える仕組みを組み合わせているのが特徴です。

家族の安全を守る家を選ぶ際には、こうした総合力のある会社に相談してみることで、より安心して暮らせる住まいづくりを実現しやすくなります。

まとめ

●南海トラフ地震では、揺れ・停電・物流の停滞など複合的な被害が想定される

●家庭内の備えに加え、住まいの耐震性や地盤の状況を確認しておくことが重要

●新築を検討する場合は、建物・地盤・エネルギーの3つを総合的に備えられる家づくりが安心につながる

南海トラフ地震は、日常の暮らしを大きく揺るがす可能性があるため、早い段階からできることを少しずつ進めておくことが重要です。

家族の安全を守るためにも、今の住まいとこれからの暮らしを改めて見直してみてはいかがでしょうか。

その他の記事

2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説

2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説2026年の住宅ローン金利はどうなる?購入のタイミングと考え方を解説 耐震×液状化対策のW強化!

耐震×液状化対策のW強化!

東新住建が叶える“災害に強い家”の新基準耐震×液状化対策のW強化!東新住建が叶える“災害に強い家”の新基準 「じゃあ、一緒に作ってみる?」と気軽に言えるキッチン。料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び

「じゃあ、一緒に作ってみる?」と気軽に言えるキッチン。料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び料理好き夫婦が“建売価格”で叶えた住まい選び 停電時も安心!

停電時も安心!

地中熱が支えるこれからのサステナブル住宅地中熱が支えるこれからのサステナブル住宅 光熱費をぐっと削減!

光熱費をぐっと削減!

太陽光&地中熱で実現するエコな住まい太陽光&地中熱で実現するエコな住まい いまマンションを買い替えるべき?急増する高経年マンションの抱える問題について2024年、建て替えの規制緩和が実現へ

いまマンションを買い替えるべき?急増する高経年マンションの抱える問題について2024年、建て替えの規制緩和が実現へ